DÉCROCHEURS

L'histoire des Décrocheurs est celle d'une sociabilité choisie

contre une sociabilité imposée.

Elle rappelle qu'il existe des variantes à un modèle qui n'en tolère aucune.

05 - tohu bohu

temps de lecture : 87 minutes, 73 illustrations

Jean Ignace Isidore Grandville (1803-1847)

La Bataille d'Hernani (détail)

gravure, 1830

La Brasserie des Martyrs

théâtre de la bohème

Le Carnaval de Paris : l’oublié flamboyant

S’il est un événement populaire, majeur en son temps, que l’histoire officielle a méthodiquement relégué dans ses marges, c’est bien le Carnaval de Paris. Pendant plusieurs siècles, cette fête spectaculaire, licencieuse et terriblement subversive fut un rendez-vous incontournable du calendrier parisien. Elle succède, dès le XVe siècle, à la Fête des Fous médiévale, dans un esprit similaire de renversement des hiérarchies et de suspension des normes : un temps d’inversion totale, où l’ordre est mis cul par-dessus tête, où les puissants sont moqués, les hommes travestis, et les femmes, provisoirement, affranchies.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)

Couple de Parisiens en Carnaval 1847

C’est là une fête insensée, orgiaque, débridée, mais codifiée. Une fête de tous les excès, mais traversée par des traditions bien vivantes. Dès l’époque moderne, les corporations s’en emparent : les bouchers, notamment, organisent d’imposants cortèges à l’occasion des « dimanches gras », tandis que les Goguettes – ces sociétés chantantes populaires – investissent l’espace public de leurs satires et de leurs refrains polémiques. Le Carnaval devient, pour quelques jours, un théâtre urbain où chacun peut prendre la parole masquée, et où tout est permis, ou presque.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)

Le Carnaval des Boulevards en 1828

Le Journal pour Tous, 2 février 1856

Du XVIIe au XIXe siècle, le Carnaval de Paris développe un folklore bien établi. Des personnages typiques, reconnaissables à leurs costumes, reviennent chaque année. On y pratique les fameuses « attrapes en Carnaval », des farces rituelles héritées des traditions de l’Ancien Régime. Pendant les jours gras – dimanche, lundi, mardi – et surtout lors du jeudi de la Mi-Carême, les cortèges envahissent les grands boulevards, au point qu’il faut interrompre la circulation. Les foules, denses et délirantes, reflètent un Paris populaire pour qui ces fêtes sont un exutoire collectif.

Clément Pruche (1811-1890)

Quelle prodigieuse bête !!! Si nous pouvions être un jour de cette force là !

Caricature du Bœuf Gras du Carnaval de Paris, 1843

Bien sûr, tout le monde n’apprécie pas. Une partie du clergé, surtout le plus réactionnaire, s’en indigne. Cette parenthèse dionysiaque dans le calendrier chrétien choque les tenants de l’ordre moral, notamment parce qu’elle autorise les femmes – pour une fois – à s’exprimer librement, à se vêtir autrement, à sortir, à rire. L’Église y voit une dérive, la bourgeoisie une menace.

H onoré Daumier (1808-1879)

Tu t ‘amuses trop !

Le Monde Illustré, 22 février 1868

Le XIXe siècle, en tout cas, en raffole. Il en fait un sujet de prédilection. Caricaturistes et peintres s’en emparent. Gavarni, Cham, Gustave Doré, Honoré Daumier documentent cette liesse, en soulignent la force grotesque, la critique sociale latente. Manet lui-même en montre une scène dans l’un de ses tableaux, peignant une soirée de bal masqué à l’Opéra.

P aul Gavarni (1804-1886)

Couple de Carnavaleux Parisiens, 1852

Mais le Carnaval de Paris n’a pas survécu au XXe siècle. Déjà fragilisé par la transformation de la ville haussmannienne, il s’essouffle lentement avant de s’éteindre tout à fait avec la Seconde Guerre mondiale. Aucun décret, aucune interdiction : simplement, le monde a changé. Les formes de la fête aussi. Ce qui faisait rire ou trembler ne fait plus ni l’un ni l’autre. Il ne reste aujourd’hui que des traces, des images, quelques souvenirs enfouis. Et un grand vide carnavalesque dans la mémoire collective parisienne.

Anonyme

Bataille de confettis sur les Grands Boulevards

Le Monde Illustré du 10 février 1894

la Brasserie des Brasseries

Dans les années 1850-1860, un lieu cristallise l’effervescence bohème : la Brasserie des Martyrs, située au n° 7 de la rue éponyme, au pied de Montmartre. Elle attire autant pour ses prix modiques (la bière y est moins chère que le vin) que pour sa proximité avec les théâtres des grands boulevards, les petites maisons de plaisir, les cabarets, et la vie nocturne.

C’est là que se presse la bohème artistique et littéraire : Gustave Courbet, Henri Murger, Champfleury, Théodore de Banville, Alphonse Daudet, mais aussi une foule d’inconnus, venus chercher là un peu de lumière.

Edmond de Goncourt la nomme la brasserie caverne de tous les bohèmes et du petit journalisme. Alfred Delvau parle lui d’une grande hôtellerie de l’intelligence. Alphonse Daudet, plus cynique, la voit comme une puissance en littérature, où l’on devient célèbre par la brasserie.

Le lieu acquiert une telle renommée qu’il devient presque synonyme de bohème elle-même. Qui veut vivre en bohème va aux Martyrs. Qui veut écrire sur elle, la prend pour décor. Firmin Maillard, dans Les Derniers Bohèmes, l’immortalise comme le temple d’une sociabilité tapageuse, clanique, inventive. Et comme l’espace de la brasserie est des plus vastes, il y accueille tous les écrivains, poètes, littérateurs, journalistes et chroniqueurs de leur temps, qui laisseront pour la postérité de la brasserie quantité de témoignages.

L’histoire de la brasserie des Martyrs fut écrite par ses acteurs-même, produisant un récit dans lequel le mythe est indémêlable des faits.

Et derrière le mythe, se cache une réalité beaucoup plus ambiguë.

Théâtre d’Opération

Louis Montégut (1855-1906)

La Brasserie des Martyrs

BNF, Estampes et Photographies, Inv. Va-286, t.6

La Brasserie est comparée à une arche de Noé artistique, un capharnaüm où se croisent sculpteurs, poètes, journalistes, chansonniers, lithographes, actrices, grisettes et danseuses. L’endroit pue le tabac, la choucroute, le patchouli et l’absinthe. La fumée rend l’air irrespirable et le bruit infernal rend conversations impossibles.

On boit au rabais, notent Octave Féré et Jules Cauvain, mais surtout : on observe, on imite, on raille.

À chaque coin, l’on vous éreinte, à chaque angle, on vous démolit.

Ils n’avaient pas d’autre doctrine que la blague.

La Brasserie est un lieu de passage obligé pour les jeunes écrivains en mal de reconnaissance, venus chercher un peu de ce que Maxime Rude appelle « famosité ». Mais ce qu’ils y trouvent, souvent, c’est la raillerie, l’humiliation ou l’oubli.

Des clans s’affrontent, les écoles s’opposent : les réalistes (Champfleury, Gustave Courbet), les journalistes blagueurs, les poètes vaporeux.

Toutes les écoles parisiennes […] sont là chaque soir, enfermées dans la même cage, écrit Delvau.

Le lieu devient une arène. Duchesne évoque des combats homériques6. La satire remplace le débat, la blague prend le pas sur la pensée. Le sarcasme devient mode de survie.

Théâtre de la cruauté

La Brasserie est aussi le lieu de toutes les impostures. Daudet ironise :

Pour quelques hommes de talent, combien de Desroches ?

Philibert Audebrand parle de ces grands hommes qui aspiraient surtout à se manger le nez. Les statues qu’on y érige sont des « statues de contrebande ». Ce n’est plus un cénacle : c’est un carnaval. Le personnage de Morvieux, chez Catulle Mendès, incarne cette bohème acide, qui cache sa médiocrité derrière le sarcasme, et piétine sans vergogne la belle innocence des prétendants :

Son pire tourment, c’est d’avoir espéré.

À bien des égards, la Brasserie est une antichambre de l’échec. À ceux que l’art ne veut pas reconnaître, elle offre un refuge provisoire et souvent l’illusion d’une consécration. On s’y égare dans le rêve de devenir célèbre, et l’on finit à la « fosse commune ».

De Petrus Borel aux Zutistes : le dernier mot au rire

Si l’esprit frondeur de la bohème fut d’abord une manière de résister à l’ordre bourgeois, il tourna vite à l’autodérision cruelle, voire à l’autodestruction. Cette tendance se cristallise chez Petrus Borel, le « lycanthrope » exalté, qui pousse le romantisme jusqu’à la ruine, et fait de la déchéance un style.

Chez lui, la noirceur devient absolue, prophétique. Mais après Borel, un autre mode de résistance se dessine : le rire. Un rire mordant, ravageur, qui devient une arme contre toutes les formes d’autorité (même celle de l’art).

Les Zutistes, les Hydropathes, les Incohérents : autant de groupes qui, dans le sillage de la bohème, choisissent la parodie, le pastiche, la dérision comme réponse à l’imposture.

Ce n’est plus la grandeur du malheur qu’on célèbre, mais sa caricature. Le rire, comme le dit Audebrand, remplace la doctrine.

L’esprit leur tient lieu de pensée, l’ironie d’œuvre.

Ainsi, de la rage désespérée de Petrus Borel à la blague assassine des Zutistes, un fil rouge traverse toute la bohème parisienne : celui d’une lucidité cruelle, d’une ironie dévorante, d’un refus tenace du sérieux. L’opposition déclarée à la bourgeoisie va passer par l’invective avant de devenir une tentative de destruction de son langage par le rire, dont l’écho va traverser la fin du XIXe jusqu’à rebondir à Munich sur la table du café que fréquentaient Hugo Ball et Vassilly Kandinsky.

La bohème a sans doute échoué à réinventer le monde, mais elle a su en rire. Et cela, c’est peut-être sa victoire la plus éclatante : ce rire survivra à la Semaine Sanglante.

Coups de Griffes

Mais il ne suffisait pas de refaire le monde entre deux verres, accoudé à une table bancale de la Brasserie des Martyrs. Pour exister autrement que dans le bruissement des conversations ou le vacarme des dettes impayées, la bohème parisienne devait aussi s’inventer une scène propre, un théâtre à sa mesure, où ses refus, ses rires et ses éclats prendraient corps. Or, la Brasserie n’était pas seulement un refuge pour les affamés de gloire : elle tenait lieu d’arène, de terrain de jeu pour un humour cruel, souvent ravageur, qui n’épargnait ni les puissants ni les prétentieux. C’est de ce climat d’ironie féroce, attisé par la promiscuité du Quartier Latin et le tumulte des cafés, que la caricature a connu une nouvelle vie.

Tandis que les paysagistes, les réalistes et les révoltés du pinceau bousculaient les canons et les académies, les caricaturistes trouvaient dans leurs audaces un prétexte idéal pour affûter leurs plumes. Rien de plus jubilatoire, en effet, que de railler ceux qui prétendaient renverser l’ordre établi : leurs tableaux devenaient des cibles toutes trouvées pour les sarcasmes du dessin satirique.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)

La Terrible Savoyarde, par Courbet. Cette terrible Savoyarde propose 500 francs et un caleçon d’honneur à celui qui pourra la tomber : on offre de parier qu’elle tombera M. Courbet dit le Rempart d’Ornans, le même dont les épaules n’ont pas encore touché la terre. Nos éloges sont dus à cette suave composition. La femme courbée, amie de la terrible Savoyarde, est aussi un chef-d’œuvre, et nous paraît résumer les tendances poétiques de l’auteur.

Le Journal pour rire, 25 juin 1853 Nota Bene : le numéro en haut à droite de l’illustration permettait au visiteur de retrouver facilement l’œuvre en question dans l’exposition officielle.

Et pourtant, ces attaques n’engendraient guère de ressentiment durable. Nombre d’artistes visés, comme Gustave Doré, Alexandre-Gabriel Decamps ou, plus surprenant, le jeune Claude Monet, avaient eux-mêmes pratiqué la caricature1 et n’ignoraient rien des plaisirs particuliers qu’elle procure. Comme si, derrière les apparentes oppositions entre art sérieux et irrévérence graphique, on trouvait une communauté souterraine de regards désillusionnés, capables de rire d’eux-mêmes comme du monde.

1Noter à ce sujet que la peinture compte parmi ses genres celui de la Singerie, dont l’origine se situe au XVIIIe siècle comme sous-genre du style rococo, et qui désigne des œuvres montrant des singes adoptant des attitudes humaines tournées en satires et moquant en général les modes les plus récentes.

Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860)

Les Experts

peinture à l’huile sur toile, 46 x 64 cm, 1837

Metropolitan Museum of Art, Inv. 29.100.196

Salons Caricaturaux

C’est dans ce contexte qu’émergèrent les Salons Caricaturaux. Nés d’abord comme simples pastiches ou comptes rendus moqueurs des Salons officiels, ils finirent par s’imposer, dans les années 1840, comme des événements à part entière. Spécialité typiquement parisienne, ces expositions parodiques s’installaient dans le sillage des grandes manifestations artistiques — comme un écho ricanant — et en offraient une version déformée, décapante, souvent bien plus réjouissante que l’original. Leurs succès s’expliquaient par la démesure même des Salons académiques : des centaines, parfois des milliers d’œuvres entassées, un public composite de curieux, de mondains, de critiques et d’intrigants. Un capharnaüm parfait pour inspirer ceux qui, peut-être, sortaient tout juste de la Brasserie des Martyrs, encore ivres de mots et de bière bon marché.

Amédée Charles Henri, Vicomte de Noé, dit Cham (1818-1879)

Malheur ! Avoir placé mon effet de lune en plein soleil !

Caricature parue dans Le Monde Illustré – Le Mois comique par Cham, 6 juin 1868

Presse sécialisée

Sous le Second Empire, ces Salons parodiques atteignirent leur apogée, notamment grâce à la diffusion des comptes rendus illustrés publiés dans des journaux comme Le Charivari ou Le Journal Amusant. Ces chroniques visuelles, véritables instantanés satiriques de la vie artistique parisienne, furent nourries par les dessins des plus grands caricaturistes de l’époque : Gavarni, Cham, Bertall, Nadar, André Gill, Albert Robida, pour n’en citer que quelques-uns. Le principe était simple et redoutablement efficace : une série de vignettes gravées, accompagnées de légendes cinglantes ou de commentaires plus développés, croquant sur le vif les absurdités du Salon.

Carlo Gripp (1826-1900)

Dernière Incarnation de Nadar (Nadar en Ballon fait des croquis du Salon)

La Lune, 20 mai 1866

Dessin à charge

Le dessin relevait de la charge au sens strict : une exagération graphique tournée vers la moquerie. Les œuvres exposées y étaient les cibles privilégiées, qu’elles soient pompièrement académiques ou audacieusement novatrices. On reconnaissait chaque tableau à son numéro, fidèlement reporté dans le dessin depuis le livret officiel, comme pour mieux ancrer la satire dans le réel. Mais rien n’échappait au trait impitoyable des dessinateurs : ni les artistes eux-mêmes, ni les visiteurs, leurs tenues, leurs mines outrées ou ébaubies, ni l’agencement des salles, ni le brouhaha général. Le Salon tout entier devenait un théâtre grotesque où chacun jouait son rôle sans le savoir.

À la croisée de l’esprit bohème et de la critique populaire, ces comptes rendus formaient un étrange pacte de connivence avec le lecteur. Ils raillaient à parts égales les académiciens engoncés dans leur suffisance et les jeunes avant-gardistes trop sûrs d’eux. Leur méthode, calquée sur celle des critiques d’art, substituait aux formules ampoulées des revues officielles un humour féroce, fait de légendes absurdes, de dialogues décalés et de distorsions jubilatoires. Le trait volontairement outré, les métaphores volontairement grossières, la mauvaise foi pleinement assumée : tout concourait à faire de chaque tableau une scène burlesque, et de chaque ambition esthétique, un prétexte à démolition en règle.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)

Couleur du Salon de 1852, ou le Salon dépeint et dessiné par Bertall, détail : Vue prise aux environs de Saint-Etienne, par M. Barbier. Paysage commandé par une fabrique de rubans de l’endroit.

Le Journal pour rire, Exemplaire aquarellé, 15 mai 1852

Tous azimuts

Car la caricature n’épargnait personne. Arme à double tranchant, elle sapait l’autorité en ridiculisant les poseurs solennels et le paternalisme bourgeois, mais elle n’hésitait pas non plus à railler les idées nouvelles avant même qu’elles aient le temps d’éclore. C’est précisément ce qui faisait sa puissance : en démocratisant la moquerie, elle devenait un outil ambigu, utilisable aussi bien par les progressistes que par les réactionnaires.

À mesure que la société s’échauffait : entre utopies sociales, réformes avortées et crispations conservatrices, la caricature gagnait en visibilité, jusqu’à se prendre elle-même au jeu. À partir de 1843, elle ne se contenta plus de parodier les Salons : elle organisa les siens. Preuve que le rire, lorsqu’il se fait outil, peut devenir forme autonome, et même contre-pouvoir. Derrière le trait acéré se dessinait, en creux, une critique plus vaste du monde tel qu’il va et telle que la bohème, depuis la Brasserie des Martyrs, rêvait de le renverser.

Comme bien des élans progressistes, l’art de la caricature appliqué à soi-même sort meurtri de la répression sanglante qui suit la Commune. Le gouvernement d’Adolphe Thiers n’est resté dans l’histoire ni pour sa clémence, ni pour son sens de l’humour. Pourtant, aucune botte, aucun chapeau haut-de-forme, si noir et rigide soit-il, ne saurait étouffer durablement ces pulsions irrépressibles qui forment une part non négligeable de l’humanité et l’autre, essentielle, de toute sociabilité : le rire.

Revers nécessaire

Le rire, et avec lui le cri (brutal, indécent, viscéral) dit le refus. Refus du sérieux de l’économie, de l’indignité du travail, de la marche prétendument irrésistible du progrès. Cri du besoin d’échapper à la norme, de s’extraire du rang, de s’encanailler. Ce besoin-là n’est ni accessoire ni décoratif : il est le revers nécessaire de tout ordre social, son trouble-fête et son antidote. Et la caricature, quand elle ne cède pas à la facilité ou à la haine, en reste l’un des instruments les plus puissants.

Fondations

À leur manière flamboyante, Théophile Gautier, Henri Murger, Petrus Borel ou encore les caricaturistes du Second Empire furent de véritables décrocheurs. Non pas des marginaux par défaut, mais des dissidents par choix. Ils n’ont pas simplement fui le monde bourgeois : ils l’ont tourné en dérision, s’en sont moqués à gorge déployée, et ont inventé d’autres façons d’habiter le langage, le temps et les relations. Leurs vies, souvent cabossées, parfois tragiques, n’en furent pas moins traversées par une exigence esthétique radicale : celle de faire de l’existence elle-même une forme, un geste, une provocation.

En cela, ils ne sont pas seulement les ancêtres pittoresques de nos contre-cultures : ils en sont les fondations profondes. Leurs refus, leurs extravagances, leurs satires, loin d’être de simples échappatoires, furent des actes de construction : construction d’un autre possible, plus libre, plus intense, plus désintéressé. Ils décrochaient, non pour fuir le monde, mais pour mieux lui opposer une vision affranchie de ses dogmes : une promesse de liberté qu’il nous revient, aujourd’hui encore, d’interroger.

La Commune de Paris

Utopie artistique

La bohème des années 1830, celle de Borel, de Gautier, de Murger, avait rêvé Paris comme un théâtre incandescent où la vie devait être vécue à la hauteur de l’art, dans la révolte contre l’ordre bourgeois, la pauvreté choisie, les amours orageuses et la poésie jetée à la face du monde comme une torche.

À la Brasserie des Martyrs, ce rêve s’était cristallisé dans les vapeurs d’absinthe, les éclats de rire et les querelles de style, mais aussi dans une fraternité réelle, précaire, où se formait la conscience, encore confuse, qu’une autre manière d’habiter la ville était possible, que de vivre en marge et de résister pouvait être enviable.

Fédération

Quarante ans plus tard, dans le tumulte de la Commune, ce rêve trouva un écho inattendu, soudainement précis, dans les décisions de la Fédération des Artistes, qui appela les créateurs à s’organiser eux-mêmes, à défendre leurs musées, à inventer un art libre, populaire, intégralement émancipé de la tutelle de l’État. Ce fut comme si l’ombre rieuse de Murger croisait le pas décidé de Courbet, comme si la bohème, sans l’avoir su, avait préparé le terrain d’une insurrection esthétique et politique, dont la Commune allait oser faire l’expérience, brève et ardente.

A ffiche de la Commune de Paris du 14 avril 1871

Autorisation donnée à Gaillard père de construire des barricades dans le XXe et le Ier Gallica/Bibliothèque Nationale de France

Quand éclate la Commune de Paris, le 18 mars 1871, des artistes adhèrent immédiatement à cet élan populaire qui semble contenir mieux qu’une promesse : une possibilité. Depuis des décennies déjà, ils s’étaient petit à petit retirés du monde officiel, désertant les salons, refusant les honneurs, préférant les clartés changeantes de la forêt de Fontainebleau à l’éclat compassé des palais parisiens. À Barbizon, à Chailly, ces « décrocheurs » avaient rêvé d’un autre art, d’une autre société, tandis qu’à la Brasserie des Martyrs leurs homologies littéraires avaient hurlé la mort d’un monde ancien. Voilà que la Commune leur offrait à tous un terrain d’expérimentation inespéré : une cité libre, affranchie du joug impérial et des structures figées du pouvoir académique. Enfin, le monde leur semblait prêt à entendre ce qu’ils avaient à dire – sur l’art, sur la vie, sur l’avenir.

Le réalisme trouve alors son terrain d’expression idéal. Il ne s’agissait plus simplement de représenter la vie du peuple, mais de une prendre part engagée à son émancipation. Pour Gustave Courbet, figure majeure de ce courant, la Commune ne fut pas une parenthèse mais une éclosion : Il faut concourir à la reconstitution de l’état moral de Paris et au rétablissement des arts qui sont sa fortune, écrit-il. Et d’ajouter : L’art n’est pas un luxe, il est une nécessité sociale.

La réponse des artistes faite au peuple insurgé fut immédiate et massive. Catulle Mendes critiquera vertement la forme de cette assemblée, mais le 13 avril, au milieu les heures sinistres du siège, du doute, des combats et des réconciliations déjà impossibles, plus de 400 d’entre eux se réunissent dans le grand amphithéâtre de l’École de médecine et contribuent à forger l’espoir de la Commune. Ils fondent la Fédération des artistes de Paris, autour d’un manifeste rédigé par Eugène Pottier (ouvrier, poète, futur auteur de L’Internationale). Ce texte proclame la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges, et affirme que par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire des chefs-d’œuvre […], le comité concourra à notre régénération […], aux splendeurs de l’avenir et à la République universelle. Dégagé, populaire, régénération : trois mots devenus familiers qui passent aux actes, tout prêts à faire programme.

Théophile Alexandre Steinlein (1859-1923)

illustration pour l’édition de 1902 de L’Internationale

Musée d’Histoire Vivante de Montreuil

Il ne s’agissait plus seulement de faire de l’art, mais de le placer au cœur de la transformation sociale. Sous l’impulsion de Courbet et de Pottier, la Fédération se donne trois grandes missions: conserver les trésors du passé, mettre en lumière les forces du présent, et régénérer l’avenir par l’enseignement.

L’accès à la culture

L’art est un bien commun dont il est impérieux de transmettre les vertus sociales et poétiques dès l’école primaire, en organisant des cours populaires, en ouvrant largement les bibliothèques – tout en interdisant les prêts, afin d’éviter qu’une élite vienne s’y constituer des réserves privées. Les musées doivent être des lieux vivants, les théâtres des établissements d’instruction et non de profit. L’éducation artistique, rendue laïque, gratuite et obligatoire par Édouard Vaillant dès le 20 avril 1871, précède de quinze ans les lois Ferry (qui a pourtant été un ennemi déclaré de la Commune).

Sans subventions

L’autonomie revendiquée par la Fédération est sans précédent. Non seulement elle refuse la soumission à un art officiel, mais, au motif de soutenir l’indépendance des artistes sans laquelle ces derniers ne sont que des serviteurs, la Fédération propose de supprimer toute forme de subventions accordées aux artistes. Les institutions symboliques du régime impérial (l’École des beaux-arts, l’Institut) sont dans le viseur, et de fait : Bouguereau, Cabanel, Gérôme et Meissonnier, artistes officiels et officiellement entretenus par le Second Empire, s’opposeront à l’insurrection.

À la place des subsides, la Fédération offre le pouvoir et propose un gouvernement du monde des arts par les artistes eux-mêmes. Le 17 avril, dans l’ancienne salle du trône du Louvre, 290 artistes élisent une Commission Fédérale à bulletin secret : la démocratie directe investit les lieux de l’ancien pouvoir.

Pour l’historienne Kristen Ross, cette utopie artistique s’incarne dans l’idée de luxe communal, une expression qu’elle définit ainsi : une beauté publique, partagée, destinée à embellir les rues, les écoles, les jardins ; le droit pour chacun de vivre et de travailler dans un environnement agréable. L’art n’est plus l’apanage des élites : il devient un droit fondamental, un instrument d’émancipation, un outil de transformation collective, et ses effets débordent largement des limites du cadre : l’art a bel et bien à voir avec le travail comme avec l’environnement qui doit être propice à l’épanouissement de la communauté. L’art est la vie de la collectivité.

En ce sens, la Commune est bien l’aboutissement d’un rêve ancien. Depuis les années 1830, les artistes réalistes s’étaient insurgés contre l’académisme, contre l’instrumentalisation du beau à des fins de pouvoir. Courbet lui-même, en refusant la Légion d’honneur, affirmait déjà que l’art ne pouvait être l’ornement de l’État. Dans la forêt de Fontainebleau, les peintres avaient appris à voir et à vivre autrement – à célébrer le monde tel qu’il est, à l’écart des conventions, en établissant une continuité entre les œuvres et les existences, on parlera plus tard de Gesamtkunstwerk . La Commune fut, en quelque sorte, la transposition politique de ce geste esthétique. Une tentative de faire entrer la peinture dans la cité, de faire coïncider l’œuvre et la vie.

Cette effervescence fut brisée net. Les Versaillais, incapables de supporter ce rêve, y mirent un terme dans le sang. Lors de la Semaine sanglante (21-28 mai), la Commune est écrasée, ses acteurs fusillés, déportés, réduits au silence. Courbet, accusé d’avoir participé à la destruction de la colonne Vendôme, est emprisonné, ruiné, condamné à l’exil.

Mais l’idée, elle, survécut. Un sculpteur ayant participé à la Fédération des Artistes déclarera plus tard : Les résultats de nos propositions ont été grands. Non pas parce qu’elles ont élevé le niveau de l’art, mais parce qu’elles ont répandu l’art partout. De cette utopie brisée sont nées des vocations nouvelles : celles d’un art social, populaire, libéré du marché comme de l’État. Aujourd’hui encore, elle résonne dans les luttes de collectifs comme Art en grève ou La Buse, qui s’inscrivent dans la lignée de cette brève, ardente tentative d’émancipation.

Car si la Commune fut écrasée, elle a offert aux artistes un moment de vérité. L’espace d’un printemps, ils ont entrevu ce que pouvait être un monde où l’art ne serait plus un privilège, mais une respiration commune. Une beauté partagée. Une clairière dans l’histoire.

Pierre Ambroise Richebourg (1810-1875)

Barricade au coin de la place de l'Hôtel de Ville et rue de Rivoli, avril 1871

tirage albuminé argentique, 10 x 11 cm

Metropolitan Museum of Art New-York, Inv. 1998.334.1

Modèle anarchiste

La Fédération des artistes de la Commune, en appelant à « la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges », n’énonçait pas seulement un vœu esthétique, mais une vision du monde. Leur projet d’un gouvernement des arts par les artistes, fondé sur l’autogestion et l’éducation populaire, influencera bien au-delà de 1871 les utopies artistiques et les tentatives de réinventer la vie.

Louis-Ernest Pichio, dit Ernest Picq (1826-1893)

La Veuve du Fusillé devant le Mur des Fédérés

peinture à l’huile sur toile, 148 x 113 cm, 1877

Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil

La Commune de Paris, dans son refus de toute centralisation autoritaire, dans son organisation par fédérations libres, dans son mépris pour les hiérarchies imposées, porte en elle ce que l’on pourrait appeler un modèle anarchiste de société.

Pierre Kropotkine, dans La Commune de Paris (1881), saluait en elle non pas un programme figé mais l’ébauche vivante de ce que pourrait être une société construite sur la coopération, l’émancipation, et la création libre : un idéal qu’on retrouve, sous des formes différentes, dans les colonies d’artistes nées après la défaite de 1871, de Worpswede à Dornach, de Gödöllő au Monte Verità.

Épiphanie

Là aussi, il s’agit d’habiter autrement, de créer à distance du marché, de recomposer les liens entre art, artisanat, nature et société. L’idéal de la Commune irrigue souterrainement ces tentatives, par sa critique du capitalisme bourgeois, par son aspiration à une éducation intégrale, et surtout par son refus de séparer l’art de la vie. Le mouvement Lebensreform, né en Allemagne dans les années 1880-1890, hérite de ces intuitions : il réclame, comme les artistes Communeux, une réforme des mœurs et du rapport au corps, une attention à la beauté dans les gestes quotidiens, et une communauté de vie fondée sur l’autonomie et la dignité.

Dans ces clairières utopiques du tournant du siècle, la mémoire de la Commune ne se nomme pas toujours — mais elle respire dans les formes : dans l’autogestion des écoles d’art alternatives, dans les cercles végétariens, dans les sociétés naturistes, dans l’architecture organique ou les danses libres. Comme si le rêve brisé de 1871 s’était mis à bourgeonner ailleurs, en silence, dans les interstices de la modernité.

Ainsi la Commune, à travers la Fédération des artistes, apparaît non seulement comme l’éphémère épiphanie des aspirations portées depuis Barbizon, mais aussi comme le point-source d’une modernité alternative, où l’art n’est plus le miroir d’un monde inégal, mais l’outil fragile et splendide d’une régénération collective.

Anonyme

Le Retour des Parisiens dans la Capitale en juin 1871

peinture à l’huile sur toile, 91 x 63 cm

Musée d’Aquitaine, Bordeaux, Inv. D 69.24.01

Courbet puni

l’État et l’insoumis

Au printemps 1871, Gustave Courbet entre dans l’histoire non plus seulement comme un peintre du peuple, mais comme un homme du peuple. Il prend fait et cause pour la Commune de Paris, rejoint le Conseil communal, est élu délégué aux Beaux-Arts et préside la Fédération des artistes — aux côtés de figures telles que Dalou, Vallès ou Gill. Loin d’être un vandale, il organise la protection du patrimoine : les fenêtres du Louvre sont blindées, l’Arc de Triomphe et la fontaine des Innocents sécurisés, la collection privée de Thiers lui-même – porcelaines de Chine comprises – mise à l’abri. Courbet défend l’art, même celui de ses ennemis.

Bruno Braquehais (1823-1875)

Statue de Napoléon 1er à terre

après la mise à bas de la colonne Vendôme pendant la commune de Paris

papier albuminé, mai 1871

Bibliothèque Nationale de France

Courbet est probablement le barbu à l’arrière-plan dans le tiers droit de la photographie.

Mais son nom sera associé, à tort, à un acte spectaculaire : la chute de la colonne Vendôme. Érigé par Napoléon Ier, ce monument de bronze — moulé dans le métal des canons ennemis — trônait comme une relique impérialiste au cœur de Paris. Le 12 avril 1871, la Commune décrète sa démolition, dénonçant un symbole de barbarie, de force brute, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus. Courbet n’était pas présent lors du vote. Il avait jadis évoqué son retrait, oui, mais ce jour-là, il ne siège pas. Le 16 mai, quand la colonne s'effondre sur ordre de Félix Pyat, Courbet n’est pas non plus sur la place, selon plusieurs témoins directs. Mais le lendemain, il s’y rend, pose en souriant devant les débris. Cette image fera le tour de l’Europe : elle scelle sa légende de "déboulonneur", et scelle aussi sa chute.

Car la République des Versaillais ne lui pardonnera rien.

Lorsque la Commune est écrasée dans le sang, Courbet démissionne de ses fonctions, écœuré par l’exécution sommaire de son ami Gustave Chaudey. Arrêté le 7 juin, il est incarcéré à la Conciergerie, puis à Mazas. Dans une lettre au Rappel, il réaffirme son proudhonisme et sa foi dans l’auto-organisation sociale : J’ai lutté contre toutes les formes de gouvernement autoritaire […], voulant que l’homme se gouverne lui-même selon ses besoins. Mais cette voix, on veut la faire taire.

Gustave Courbet (1819-1877)

Autoportrait à Sainte-Pélagie

peinture à l’huile sur toile, 92 x 73 cm, 1871

Musée Courbet, Ornans, Inv. D 1976.1.7

Début août 1871, il comparaît à Versailles, devant le 3e conseil de guerre, en compagnie d’autres communards. Le verdict tombe le 2 septembre : six mois de prison, 500 francs d’amende, 6 850 francs de frais de procédure. Le motif officiel : avoir « provoqué la destruction de la colonne ». Courbet est condamné, sans preuve de sa responsabilité directe, pour l’exemple. À Sainte-Pélagie, il peint des natures mortes, dessine les femmes des fédérés emprisonnés. Le lion du réalisme devient prisonnier, digne mais brisé. Le 1er mars 1872, il recouvre la liberté. Et découvre l’ampleur de la haine.

La presse le couvre d’injures. Alexandre Dumas fils écrit que Courbet est une courge sonore et poilue, issu d’un accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon. Mais l’humiliation ne s’arrête pas là. Les autorités le poussent à proposer, naïvement, de financer la reconstruction de la colonne avec la vente de ses tableaux. Il le regrettera. La lettre, destinée à amadouer ses juges, devient un piège.

En 1873, Mac Mahon signe un décret présidentiel exigeant de Courbet le remboursement intégral des frais de reconstruction de la colonne. L’addition est astronomique : 323 091 francs. C’est une condamnation à la ruine. Il n’est plus un peintre, il est un débiteur perpétuel. Un paria. Alors il fuit. S’exile en Suisse, à La Tour-de-Peilz, sur les bords du Léman. Il y mourra le 31 décembre 1877, rongé par la maladie, trois jours avant que le premier versement ne lui soit officiellement réclamé.

Ce que l’État versaillais a fait subir à Courbet n’était pas un simple règlement de comptes. C’était un avertissement. Une démonstration de force. L’impérial priape devait être redressé ; et l’artiste insoumis, brisé. En détruisant Courbet, on punissait le rêve — celui d’un art libre, d’une communauté d’égaux, d’une république sociale et fraternelle. Courbet avait incarné une vérité brutale, inacceptable pour l’ordre moral : celle d’un peuple qui se gouverne lui-même et ose abattre ses idoles. Il n’a pas détruit la colonne Vendôme ; il en a signé l’idée. Et si cela a suffi pour le rendre coupable il faut alors lui permettre de faire un bond dans l’histoire de l’art en lui attribuant cette toute première œuvre conceptuelle.

Ligne de conduite

Gustave Courbet appartient de plein droit à la constellation des Décrocheurs. Non pas comme un bohème velléitaire ou un esthète en rupture de ban, mais comme un homme qui, jusqu’au bout, a assumé de vivre en accord avec ce qu’il peignait : la matérialité nue des choses, la dignité des corps, l’irréductible souveraineté de l’individu. Né dans un siècle corseté par les académies, les empereurs et les faux-semblants, il a quitté la route toute tracée : celle d’un artiste reconnu, décoré, digéré par le régime, pour s’engager dans un autre récit : celui de la vérité sans fard, de l’autonomie artistique, de la fraternité insurgée. En refusant de se plier à l’ordre moral, Courbet n’a pas seulement déboulonné une colonne, il a fait trembler l’édifice. Son exil, son silence final, son entêtement à vouloir faire de l’art une affaire populaire et politique, en font un ancêtre évident de ceux qui, depuis le milieu du XIXe siècle, auront tenté de faire de leur vie une œuvre (et de leur œuvre, un acte de refus). Chez lui, décrocher n’était pas une posture, c’était une ligne de conduite.

Sa trajectoire, parabole tragique, résonne encore. Car elle annonce déjà les artistes dissidents, les colonies d’utopie, les réformateurs de vie qui, dans les décennies suivantes — de Worpswede à Monte Verità, des Lebensreformers aux anarchistes pacifistes — tenteront à leur tour de concilier création et autonomie, beauté et refus. Tous sont, à leur manière, des héritiers de Courbet.

Gustave Courbet, puni comme on punit les insoumis, n’aura pas reconstruit la colonne. Mais il aura dressé autre chose : un modèle d’indépendance.

Edgar Degas

anarchiste du regard

Impressionniste ? Il s’en serait presque offusqué. Edgar Degas n’aimait ni les étiquettes ni les groupes, encore moins les mots qui figent, qui rangent, qui réduisent. Bien avant qu’un critique d’art les affuble pour les railler d’Impressionnistes, proposa pour le groupe un autre titre : Les Intransigeants. Cela donne le ton. Degas, c’est l’inflexible, l’aigre, le solitaire sarcastique, à la fois classique et révolutionnaire, héritier d’Ingres et frère de Zola. Il n’appartient à rien, pas même au monde.

Né à Paris en 1834, Edgar Hilaire Germain de Gas ( il ne contractera son nom qu’après la guerre de 1870) vient de la grande bourgeoisie. Père banquier napolitain, mère créole de Louisiane, un univers de confort et de bienséance. Mais dès l’adolescence, l’homme se cabre. On le destine au droit, il se destine à l’art. Il préfère les maîtres anciens aux discours juridiques, les dessins du Louvre aux plaidoiries de la Sorbonne. Il abandonne sans regret ses études et aménage sous les combles un atelier glacial, qu’il habite comme un ermite. Déjà, la rupture est là : contre son milieu, contre sa classe, contre sa route toute tracée. La misanthropie naît souvent du trop-plein de promesses.

L’ascèse du dessin

Degas n’a jamais été un peintre spontané. Sa peinture n’est due qu’à sa seule volonté. Il est un travailleur, et pour peindre, il faut travailler:

L’art, c’est le travail. Le génie, c’est le travail.

Il entre aux Beaux-Arts en 1855, sous la direction de Louis Lamothe, ancien élève d’Ingres. Tout, chez Degas, respire l’obsession du trait juste. Il rencontre Ingres lui-même, lui montre ses dessins. Puis il part pour l’Italie (1856-1859) : Florence, Rome, Naples : il y copie Botticelli, Raphaël, Ghirlandaio. Mais ce n’est pas le pittoresque qui l’attire – c’est la construction, la tension, le silence des fresques. C’est là qu’il peint La Famille Bellelli, portrait âpre, crispé, où les regards ne se croisent pas. L’intimité, chez Degas, est une scène de théâtre – tendue, feutrée, froide.

1Cité par George Moore dans Memoirs of My Dead Life, 1906

2Louis Lamothe (1822-1869), peintre français, il aura également pour élèves James Tissot (de 1856 à 1859) et Henri Regnault (de 1861 à 1863).

Edgar Degas (1834-1917)

La Famille Bellelli

peinture à l’huile sur toile, 200 x 250 cm, 1859

Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 2210

L’œil et la guerre

Degas revient à Paris au début des années 1860. Fréquente le Café Guerbois, croise Manet, Zola, Bazille, Pissarro. Le verbe est vif, les joutes féroces. Degas y brille par ses aphorismes cruels, son élégance glacée, sa supériorité dessinée. Il n’a ni la chaleur de Renoir ni la ferveur de Monet. Il est là, mais ailleurs. Ce n’est pas le paysage qui l’intéresse, c’est la figure humaine, le mouvement, les gestes. Tandis que ses confrères s’en vont planter leurs chevalets au bord de la Seine, lui s’enfonce dans les coulisses de l’Opéra ou les paddocks de Longchamp. Il traque les danseuses, les acrobates, les blanchisseuses, les jockeys. Il observe, note, travaille.

Et pourtant, en 1870, quand la guerre franco-prussienne éclate, il s’engage. Artilleur dans la garde nationale, il obéit à un certain Ernest Meissonier, peintre académique, ennemi intime de Manet. Degas le méprise et le lui fait savoir : ses œuvres sont froides, mortes, sans spontanéité – curieux paradoxe, venant de lui. Mais ce n’est pas la technique qu’il lui reproche, c’est l’absence de vie. Car si Degas travaille lentement, c’est parce qu’il cherche l’âpreté du réel.

Le refus du réel bourgeois

Edgar Degas (1834-1917)

Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans

peinture à l’huile sur toile, 74 x 92 cm, 1873

Musée des Beaux-Arts de Pau, Inv. 878.1.2

Après la guerre, Degas part à Londres, puis en Louisiane chez son frère. Il y peint Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans, scène commerciale d’une rare sécheresse, qui semble se dérouler dans un silence de plomb – presque documentaire. L’œuvre entre dans les collections publiques françaises : c’est une reconnaissance. Mais Degas s’en fiche. Il ne court pas après les honneurs. Toute sa vie, il refusera décorations et académies. Il veut peindre librement, sans contraintes, sans clients.

En 1874, il participe à la première exposition impressionniste. Il en sera un pilier, sans jamais en être l’âme. Il expose sept fois sur huit, mais toujours en électron libre. Il ne peint jamais sur le motif. Il déteste la nature. À Monet qui s’extasie devant la lumière du matin, il répond froidement :

À vous, il faut la vie naturelle, à moi la vie factice.

La lumière, pour lui, c’est celle des lampes à gaz. Son soleil à lui, c’est la rampe de l’Opéra, les chandelles des loges, les ombres sales des arrière-salles. Il peint ce que les bourgeois ne veulent pas voir : les corps fatigués, les gestes machiniques, la douleur des postures.

Edgar Degas (1834-1917)

Repasseuses

legs Camondo, peinture à l’huile sur toile, 76 x 81 cm, 1886

Musée d’Orsay, Inv. RF 1985

Les petits rats et les grands cyniques

C’est dans les années 1870-80 que Degas s’enferme dans l’univers du ballet. Il devient abonné de l’Opéra, pas tellement pour en admirer les spectacles, mais plutôt pour en explorer les coulisses. Il étudie les petits rats : enfants pauvres, formées dès l’enfance, jetées en pâture à la lubricité des abonnés en haut-de-forme, des petits rats, en effet. Il peint les contorsions, les massages de cheville, les bretelles qui tombent. Il scrute la misère derrière la féerie. À sa manière, il dissèque un marché du corps sans jamais le dénoncer explicitement. Degas n’est pas un moraliste, mais un scalpel.

Edgar Degas (1834-1917)

Petite danseuse de quatorze ans

cire d'abeille pigmentée, argile, armature métallique, corde, pinceaux, cheveux humains, ruban de soie et de lin, corsage en faille de coton, tutu en coton et soie, chaussons en lin, sur socle en bois, 99 x 34 x 35 cm, 1881

version de la national Gallery of Art, Washington D.C., Inv. 1999.80.28

Sa Petite Danseuse de quatorze ans, présentée en 1881, choque le public de l’époque, et n’irait sans doute pas sans poser quelques problèmes aujourd’hui. Sculpture en cire, vêtue d’un vrai tutu, avec ses cheveux noués d’un ruban. On la trouve laide, grotesque, vulgaire. Trop vraie. Pas assez idéalisée. Pas assez artistique. Degas montre ce que les autres maquillent : le travail, la tension, l’enfance offerte. On lui reproche de déshonorer la grâce. Il n’en a cure. Il avance.

Le faux impressionniste

Ce qui le rattache au groupe impressionniste, ce n’est ni la technique, ni les sujets, ni même les idées. C’est l’esprit frondeur. Comme eux, il rejette l’académisme, l’autorité, les cadres et trop de code. Mais là où Monet improvise, Degas structure. Là où Renoir caresse, Degas dissèque. Il compose ses tableaux comme un metteur en scène. Il découpe l’espace, coupe les figures, excentre les corps. L’Absinthe (1876), c’est comme le portrait d’une junkie, la peinture d’une déchéance où le malaise s’installe aussi entre les arrêtes et les angles des plans flottants des tables prêtes à trancher l’affaissement vertical des protagonistes.

Edgar Degas (1834-1917)

Dans un Café - L’Absinthe

peinture à l’huile sur toile, 92 x 68 cm, 1876

Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 1984

Sa technique est lente, obsessionnelle. Il peint de mémoire, recomposant les gestes qu’il a retenus. Sa mémoire visuelle est prodigieuse. Il capte une inclinaison de cou, une cambrure de dos, une tension de cheville. Puis il reconstruit. Chaque toile est un mensonge exact.

La cécité, la solitude, la rage

À partir des années 1880, sa vue décline sérieusement. Il abandonne l’huile pour le pastel, plus rapide, plus malléable. Il y mélange la gouache et l’aquarelle. Puis il monte des figures, en secret, comme un aveugle qui modèle le monde avec ses mains. Il expose peu, refuse les hommages, s’aigrit. Il devient odieux, parfois odieux au carré. Ses réparties font mouche, mais blessent. Et puis survient l’affaire Dreyfus.

Degas prend parti contre Dreyfus. Il s’engage dans la Ligue pour la Patrie française, organisation antidreyfusarde. Il rompt avec Monet, avec Mary Cassatt, avec tous ceux qui défendent l’innocence du capitaine. Son antisémitisme éclate au grand jour. C’est une souillure indélébile. C’est la part maudite de cette misanthropie généralisée, de cette haine froide du genre humain qui habite l’homme autant que l’artiste.

Edgar Degas photographe

Dans le Paris des années 1890, alors que Degas atteint la soixantaine et que sa vue décline, l’artiste découvre la photographie avec une ferveur obsessionnelle. Entre 1894 et 1896, l’œil du peintre s’augmente de celui du photographe, composant avec soin amis, danseuses et nus dans des clichés comme autant de transferts de son vocabulaire picturale. Une parenthèse brève mais intense, qui éclaire d’un jour nouveau son approche de la lumière, du mouvement et de l’intimité.

Un œil en plus

Atteint de troubles oculaires, Degas trouve dans l’appareil photo le prolongement mécanique de sa vision défaillante. Jean Cocteau évoquera cette "dépendance à la photographie", tandis que Paul Valéry décrit dans des séances nocturnes éclairées à la lueur de "neuf lampes à pétrole". Loin des photographes pictorialistes dont il est le contemporain, Degas a une approche empirique de la photographie : il expérimente les poses longues, les doubles expositions accidentelles, et surtout la lumière artificielle, qu’il employait déjà dans ses toiles d’opéra ou de cafés-concerts.

Edgar Degas (1834-1917)

Pierre-Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé

épreuve argentique, décembre 1895

New York, Museum of Modern Art, New-York, Inv. 207.1989

Ses modèles sont l’élite artistique de l’époque : Mallarmé, Renoir, ou Maeterlinck, saisis dans des compositions rigoureuses où chaque détail est chorégraphié. Le portrait de Renoir et Mallarmé résume cette esthétique : un clair-obscur dramatique, des regards fuyants, et le reflet spectral de Degas lui-même dans un miroir, et pourtant une photographie de champ-contrechamp, pétrie de réalisme par l’inclusion de son contexte.

Labo-Photo

Cette pratique confidentielle (une seule exposition de son vivant, chez Tasset, son marchand de couleurs en 1895) influence pourtant son œuvre tardive. Ses pastels et monotypes adoptent des effets de flou et de contre-jour typiquement photographiques. Comme le note Daniel Halévy, fils de ses amis Ludovic et Louise : Il voulait capturer cette atmosphère de lampes ou lunaire qui hantait ses toiles.

Edgar Degas (1834-1917)

Henri Rouart (1833-1912) industriel et collectionneur, chez lui, devant ses tableaux

épreuve argentique à partir d'un négatif sur verre au gélatino-bromure d'argent H. 37,5 ; L. 27,5 cm, 1895

Musée d’Orsay, Inv. PHO 2003 7

Un héritage paradoxal

En 1905, Degas confie dans une lettre à Daniel Halévy : La photographie, ça a été une passion terrible, j’ai ennuyé tous mes amis. Pourtant, ces clichés (moins d’une cinquantaine subsistent) constituent un jalon essentiel dans l’histoire de l’art. Ils anticipent les recherches sur la décomposition du mouvement (Muybridge, Marey), tout en affirmant la photographie comme acte créatif, non plus seulement technique.

Ultime paradoxe : celui qui méprisait les "amateurs" comme Zola ou Bonnard livre avec son appareil une œuvre aussi aboutie qu’éphémère.

Ruine et errance

Degas cesse toute activité artistique en 1911. Il est presque aveugle, ruiné par de mauvaises affaires familiales. Il ne vend plus. Il n’expose plus. Il vit au milieu de ses collections : cinq cents tableaux, parmi lesquels des œuvres de Ingres, de Delacroix ou de Forain, et pas moins de cinq mille gravures. Misanthrope solitaire et cassant, Degas meurt à 83 ans, d’un anévrisme.

L’année suivante, sa collection est dispersée. Tout ce qu’il avait réuni est vendu. Comme un pied de nez à l’ordre bourgeois : rien ne dure, tout doit un jour être dispersé.

Un anarchiste sans cause

Degas, c’est l’intransigeance faite homme. Il n’a jamais fait de concessions. Ni pour vendre, ni pour séduire, ni pour appartenir. Il a peint la douleur sans pathos, le travail sans morale, la société sans fard. Il n’était ni tendre, ni sympathique, ni rassembleur. Mais il fut exact. Il a vu, sans cligner. Il a dit, sans trembler l’âpreté du verso de ce qui semblait si charmant.

S.A.C.A.P.S.G.

La Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs :

une révolution entrepreneuriale dans l’art

Sans Salon, point de salut !

Pour un jeune artiste au XIXᵉ siècle, la véritable reconnaissance passait obligatoirement par le Salon. Créé en 1667 par Colbert et d’abord réservé aux élèves de l’Ecole des Beaux Arts, il s’ouvrit à tous après la Révolution, avec un jury chargé de sélectionner les œuvres. Devenu annuel à partir de 1833, le Salon exposait jusqu’à quatre mille tableaux, attirant un public immense (parfois quatre mille visiteurs par jour) et constituant le plus grand marché de l’art contemporain au monde.

Le Salon n’était pas seulement une vitrine : il offrait aux artistes une chance unique de vendre, d’obtenir des commandes officielles, et de voir leurs œuvres acquises par l’État pour les musées et bâtiments publics. La presse en faisait un événement majeur, relayé par des critiques de poids comme Baudelaire, Zola, Gautier ou les frères Goncourt, et par des revues satiriques comme Le Charivari, avec les dessins acérés de Daumier et les sarcasmes de Cham.

Mais derrière le prestige se cachait un système verrouillé : les jurés, souvent conservateurs, privilégiaient les académistes et fermaient la porte aux artistes les plus novateurs. Le Salon incarnait ainsi à la fois le sommet de la reconnaissance officielle et le carcan contre lequel allaient bientôt se frotter les avant-gardes.

Le Salon des Refusés, 1863

En 1863, le jury du Salon rejeta près de quatre mille œuvres — non seulement celles des jeunes autour de Manet, mais aussi celles de peintres conformistes posant moins de difficultés esthétiques. Le scandale fut tel que Napoléon III en personne vint inspecter les toiles recalées. Ne voyant aucune différence avec celles retenues, il ordonna qu’on ouvre, à côté du Salon officiel, des salles pour exposer les refusés : le public jugerait.

La décision fut vécue comme une insulte par les jurés, et même par de nombreux recalés, qui refusèrent d’être associés aux « brebis galeuses ». Mais Manet, Fantin-Latour, Whistler, Cézanne, Pissarro ou Guillaumin saisirent l’occasion, convaincus que le public reconnaîtrait leur valeur. Ils se trompaient : le public riait, et les critiques accablaient. Pour beaucoup, le Salon des Refusés était seulement une attraction comique.

Au milieu de la curiosité et des moqueries, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet provoqua un choc. Ce n’était pas tant la modernité du sujet que l’audace d’un nu féminin assis parmi des hommes en habits contemporains qui heurta la morale bourgeoise. De même, Whistler scandalisa avec son portrait Symphonie en blanc n°1, moqué jusque dans son titre.

James Abott McNeil Whistler (1834-1903)

Symphonie en blanc n°1 (La jeune fille en blanc : portrait de Joanna Hiffernan)

peinture à l’huile sur toile, 213 x 107 cm, 1863

National Gallery of Art, Washington D.C., Inv. 1943.6.2

Pour Manet, pourtant, l’humiliation se transforma en éclat : conspué mais désormais célèbre, il entra dans l’histoire.

L’atelier de Nadar

Le 27 décembre 1873, dans l’atelier parisien du photographe Nadar, un acte fondateur se joue, discret mais déterminant. Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley et quelques autres signent les statuts de la Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Derrière ce nom administratif se cache un geste d’une audace inédite : créer une structure juridique et financière capable de contourner le monopole de l’Académie des Beaux-Arts. Ce jour-là, ces artistes, souvent rejetés par le Salon officiel, ne se contentent pas de protester contre le système : ils inventent un outil pour le défier.

Une réponse pragmatique à une exclusion systématique

L’initiative naît d’un constat simple : sans accès au Salon, point de visibilité, donc point de ventes. Plutôt que de dépendre de mécènes ou de galeristes isolés, les artistes optent pour un modèle coopératif, mutualisant leurs ressources et leurs risques. La charte prévoit que la société prélèvera 10 % sur les ventes réalisées lors de leurs expositions, une somme destinée à financer les projets futurs. Ce mécanisme, inspiré des coopératives ouvrières alors émergentes, transforme l’art en une entreprise collective. Comme le note Pissarro dans une lettre à son fils Lucien : "Sans cette discipline, nous ne serions qu’une bande de rêveurs. La coopérative nous oblige à compter, à prévoir, à durer."

Statuts de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs etc... à Paris Chronique des Arts et de la Curiosité, 17 janvier 1874

Le choix du lieu d’exposition est tout aussi stratégique. Le dernier étage des vastes ateliers de Nadar au 35 boulevard des Capucines, offre une lumière zénithale idéale pour accrocher les toiles, et Renoir profite de l’occasion pour se libérer d’un usage qui le pèse : les tableaux ne seront pas accrochés partout où cela est possible (les grands en haut et les petits en bas) mais au maximum sur deux rangées superposées et, lorsque c’est possible, on veillera à laisser quelque intervalle entre les tableaux afin de réserver aux tableaux l’espace qu’ils méritent et au visiteur le confort nécessaire à sa visite.

Le choix de ces ateliers symbolise aussi une modernité assumée, ils se trouvent au centre de la carte de la vie parisienne de l’époque, et . Nadar, photographe anticonformiste et ami des avant-gardes, incarne l’alliance entre art et innovation technique. Degas, avec son ironie mordante, propose de baptiser la société "La Capucine", en référence à l’adresse et à une chanson révolutionnaire. L’idée est rejetée : trop provocante à l’heure où le groupe cherche à conquérir un public encore méfiant, mais elle révèle l’esprit frondeur qui anime l’entreprise.

Un outil juridique au service de l’indépendance artistique

La forme juridique de société anonyme coopérative n’est pas anodine. Elle permet aux artistes de :

-

S’émanciper des réseaux traditionnels (Salon, Académie, mécénat aristocratique) ;

-

Bénéficier d’une personnalité morale, leur donnant le droit de signer des contrats, de louer des espaces, et de percevoir des revenus collectifs ;

-

Instaurer une gouvernance démocratique, où chaque membre, qu’il soit Monet ou un jeune inconnu, dispose d’une voix égale.

Cette structure préfigure les modèles contemporains de artist-run spaces. Elle anticipe aussi les tensions futures entre indépendance créative et logique marchande, comme le soulignera Pissarro bien plus tard :

"Nous avons cru échapper au jury du Salon pour être jugés par les billets de banque. Est-ce vraiment mieux ?"(Pissarro)

La main de Durand-Ruel et les limites du modèle

Marcellin Desboutin (1823-1902)

Portrait de Paul Durand-Ruel

gravure, 1882

Si la Société Anonyme Coopérative est une initiative d’artistes, elle ne peut ignorer l’influence des marchands. Paul Durand-Ruel, déjà soutien discret de Monet et Pissarro, joue un rôle ambigu : il finance partiellement l’exposition de 1874 (notamment via des achats anticipés), mais refuse de s’afficher publiquement, craignant de compromettre ses relations avec l’establishment. Son pragmatisme commercial contraste avec l’idéalisme des coopérateurs. Degas, méfiant, dénoncera bientôt ce qu’il perçoit comme une mainmise du marché sur l’art.

Catalogue de la première exposition de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs etc... du 15 avril au 15 mai 1874

35, boulevard des Capucines, Paris

La dissolution de la société en octobre 1874, après seulement dix mois d’existence, acte ses limites : malgré 3 500 visiteurs payants, l’exposition est un échec financier, et les dissensions internes (notamment sur la participation de Cézanne) fragilisent le groupe. Pourtant, l’expérience aura prouvé une chose essentielle : des artistes peuvent s’organiser en dehors des institutions, inventer leurs propres règles, et conquérir la liberté que le Salon leur refusait.

Héritage : la coopérative comme acte politique

En se dotant d’un outil juridique et financier, les impressionnistes ont fait bien plus qu’organiser une exposition. Ils ont :

-

Légitimé l’auto-gestion dans un milieu où l’artiste était traditionnellement soumis aux commanditaires ;

-

Inventé un nouveau rapport à l’économie de l’art, où la mutualisation des ressources permet de contourner les gardiens du temple (et les chiens de garde) ;

-

Posé les bases des sécessions futures, de la Sécession viennoise aux collectifs d’artistes contemporains.

Comme l’écrivait encore Pissarro : Nous avons fait plus que peindre autrement — nous avons prouvé qu’on pouvait exister sans leur permission. La Société Anonyme Coopérative, éphémère mais visionnaire, reste un modèle entrepreneurial mis au service de la résistance, où l’audace artistique et l’ingéniosité organisationnelle se conjuguent pour défier l’ordre établi.

Cette stratégie : s’approprier les outils et la grammaire même de l’ennemi pour les détourner au service d’un projet alternatif, deviendra la signature de la Lebensreform. Sur le Monte Verità, Henri Oedenkoven n’aura pas d’autre méthode pour faire du Sanatorium l’incarnation concrète d’une révolution douce. Là, entre murs blancs et jardins en terrasses, il retournera les codes de la médecine traditionnelle et du capitalisme naissant pour en faire les instruments d’une émancipation radicale.

Paris après la Commune

renaissance artistique et subversion des cabarets montmartrois

Jean-Jules Andrieu (1816-1876)

L’Hôtel des Finances du Mont-Thabor, rue de Rivoli, mai 1871

Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH4393

À la fin mai 1871, les Parisiens reviennent dans une capitale dévastée et meurtrie. La "Semaine Sanglante" a laissé des plaies visibles : édifices détruits, rues marquées par les barricades, et une répression féroce qui s’abat sur les communards. Exécutions, déportations, annulation des réformes sociales… La IIIe République naissante, sous Thiers puis Mac Mahon, impose un "ordre moral" et efface méthodiquement les traces de l’insurrection.

238 bâtiments ont été incendiés ou détruits pendant la Commune. Dont : le palais des Tuileries, le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay, la Caisse des dépôts, le Palais de justice, la bibliothèque impériale au Louvre, le Palais-Royal, l'Hôtel de ville, la Conciergerie, la Préfecture de police, l'église de Bercy, le temple protestant de la rue Saint-Antoine et la mairie du 12e arrondissement, mais également des lieux de spectacles comme le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le Théâtre-Lyrique et le théâtre des Délassements-Comiques[108] ou des bâtiments d'intérêt économique comme les docks de La Villette ou la manufacture des Gobelins. Des feux sont également allumés dans de nombreuses maisons qui jouxtent les barricades des insurgés, rue Saint-Florentin, rue du Faubourg-Saint-Honoré, rue du Bac, rue Vavin, place de l'Hôtel-de-Ville ou boulevard de Sébastopol.

Maxime du Camp, versaillais, parle de 6 562 morts, tandis que l’ancien Communeux Prosper-Olivier Lissagaray évoque 20 000 morts. Charles-Camille Pelletan, historie, situe autour de 30 000 le nombre de morts décomptés à l’issue de la Semaine Sanglante. Dans les rangs des versaillais, on dénombre jusqu’à 900 morts.

E ugène Disdéri (1819-1889)

Cadavres d’Insurgés dans leurs Cercueils

épreuve sur papier albuminé d’après négatif verre au collodion, 1871

Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH9951

Dans l’ombre de cette reconstruction, une autre révolution se prépare – Littéraire cette fois.

Montmartre, laboratoire d’une contre-culture

Dès 1871, la contre-culture passe à l’offensive, mais par les mots cette fois. Face à un conservatisme bourgeois trop bien blindé, l’affrontement direct est impossible — il faut frapper là où il ne voit rien venir. Une poignée de poètes et d’écrivains s’engouffrent dans la brèche, transformant l’humour en arme de subversion. Les notables, dupes, prennent leurs attaques pour de simples farces, sans comprendre qu’ils se font démonter pièce par pièce. Ironie suprême : là où l’Ancien Régime maniait la moquerie avec élégance, les nouveaux riches de 1870, incultes et vaniteux, ne brillent que par l’épaisseur de leurs livrets de caisse. Le combat est lancé : retourner le langage contre leurs certitudes, pulvériser leurs dogmes sur l’art et le bon goût.

H enri Fantin-Latour (1836-1904)

Un Coin de Table

peinture à l’huile sur toile, 160 x 225 cm, 1872

Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 1959

présentés à l’arrière-plan, de gauche à droite : Elzéar Bonnier, Emile Blémont, Jean Aicard

assis au premier plan : Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest d'Hervilly, Camille Pelletan.

Si Camille Pelletan n’est pas vêtu de noir c’est parce qu’il n’est pas un poète mais un homme politique

Les pionniers de cette guérilla verbale sont à trouver dans le Groupe des Vilains Bonshommes. Émanation du Cercle des Parnassiens, le groupe est composé notamment de Paul Verlaine, de Antoine Cros, de Henri Fantin-Latour, d’André Gill et de Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud s’y verra admis avant que se forme la dissidence qui prendra le nom de Zutistes, ouvrant la voie à toute une lignée d’irrévérencieux — Hydropathes, Fumistes, Incohérents — qui s’acharneront à faire sauter la syntaxe, le sens et les conventions artistiques sacrées.

Cet enchevêtrement des relations entre ces groupes, leurs connexions et influences mutuelles, forment un réseau si complexe qu'il semble déjouer toute volonté d'en tracer une histoire officielle et rectiligne. Si cette intrication est le fruit du hasard plutôt que d'une stratégie délibérée, elle n'en fonctionne pas moins comme un rempart préservant avec génie le précieux secret de cette contre-culture.

Aussi, au risque de commettre un sacrilège ou de froisser les puristes, mais dans le seul dessein de guider le lecteur (assez sage pour en préserver l'énigme), je présente ici un schéma de ces mouvements avant de les détailler dans les chapitres qui suivent.

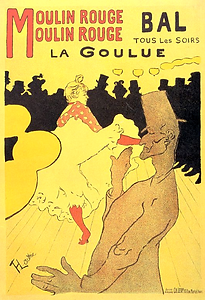

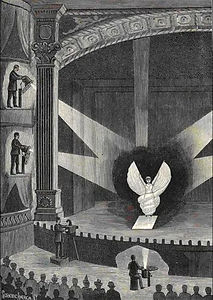

Le Grand Soir

Ces lieux incarnent une utopie : réconcilier l’art et le peuple, sans tomber dans le didactisme. Jerrold Seigel note : Montmartre invente une bohème nouvelle, où l’élitisme créatif cohabite avec l’ivresse démocratique. Anarchistes et poètes maudits y croisent ouvriers et chômeurs et entretiennent sur le souvenir d’une révolution une nouvelle à venir, la bonne cette fois. Toulouse-Lautrec immortalise cette rencontre dans ses affiches de cabaret ; Aristide Bruant y dit les chansons argotiques qui feront la culture d’une audience médusée par les cris de bête sauvage produits par la Goulue qui déboule.

Art et anarchie : les réseaux de la subversion

L’effervescence des cabarets ne se limite pas à l’art. À deux pas du Chat noir, rue Bochart de Saron, le journal anarchiste L’Endehors de Zo d’Axa diffuse ses brûlots. Caroline Granier souligne que ces lieux ont permis la survie d’une pensée libertaire après la Commune. Une connivence tacite unit artistes et militants – partageant une même défiance envers l’État, mais aussi une même fascination pour la culture populaire.

Mais il faut se méfier des légendes. Comme l’a montré Louis Chevalier, la "bohème montmartroise" fut souvent mythifiée. Van Gogh n’y passa que quelques mois ; Modigliani y vécut misérablement, loin des paillettes du Lapin Agile. Derrière la postérité glamour des lieux, se cache une réalité plus âpre : des artistes précaires, des conflits entre courants, et une économie au bord de la faillite. Le quotidien de la Bohème Montmartoise n’a rien de drôle : c’est la misère crue, rien à voir avec la belle époque.

Entre ces groupes, les passerelles sont nombreuses mais piégées. Le Cercle Zutique donne naissance aux Hydropathes. De la dissolution de ces derniers émergent à la fois les Fumistes, les Incohérents et le Chat Noir. Pourtant, ces enfants nés d’un même ventre rient parfois aux dépens les uns des autres. Les Incohérents méprisent les Hydropathes qu’ils jugent trop littéraires. Les Fumistes crachent sur le Chat Noir qu’ils considèrent comme une vitrine pour bourgeois en mal de canaille. C’est une constellation de tensions, d’emprunts, de moqueries et de coups d’éclat.

Ce qui les unit malgré tout, c’est un rejet viscéral de l’académisme. Une haine du sérieux. Le culte du rire comme arme politique : surtout dans le climat post-répression de la Commune. Et quelques figures pivotent entre ces cercles : Charles Cros, le poète-inventeur, Jules Lévy, le provocateur prolifique, et bien sûr Alphonse Allais, passe-muraille du sarcasme.

Si l’on devait résumer en une phrase l’identité de chacun, on dirait que les Zutiques allument la mèche souterraine. Les Hydropathes organisent la fête. Les Fumistes soufflent la fumée. Les Incohérents montent une exposition. Le Chat Noir, enfin, ouvre une billetterie. Chacun à sa manière répond à la même question lancinante : comment faire de l’art quand on méprise l’Art ? Et dans leurs grimaces, leurs rires et leurs dérisions collectives, ils ont contribué, ensemble, à forger les premières armes de ce qu’on appellera bientôt la contre-culture.

Une esthétique de la provocation

Les cabarets inventent les formes inédites d’un spectacle total. Quand Salis organise le faux "déménagement du Chat noir" en 1885 : un défilé de chars grotesques à travers Paris, il éclate le cadre conventionnel du spectacle et intègre la ville la ville comme s’il s’agissait scène ouverte : c’est l’espace public qui est le cadre de cette œuvre. Les "Vachalcades" de 1896, parodies de carnavals avec des vaches lâchées dans les rues, brouillent les frontières entre art et canular. La taxinomie en prend un coup.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

couverture pour la revue La Vache Enragée

lithographie, 1896

Héritage ambigu

Artistes, bohèmes, dessinateurs et cabaretiers ensauvagent la vie artistique parisienne durant les deux dernières décennies du XIXe siècle. De leur bouillonnement naît une culture à la fois populaire et sophistiquée, un ferment qui irriguera les avant-gardes jusqu’à l’époque des Yéyés, nourrissant l’utopie d’une alliance entre lettrés et peuple contre l’ordre bourgeois. Ces vingt années sont celles d’un Paris canaille, irrévérencieux, où la créativité élargit la mise en pièces formelle des cadres conventionnels en y introduisant des éléments conceptuels et langagiés inédits.

L’appréciation de ces éléments considérés comme précurseurs n’est d’ailleurs pas sans poser problème. On pourrait voir dans ces mouvements (Zutiques, Hydropathes, Fumistes et Incohérents) les inventeurs improvisés du monochrome, de Dada, du bruitisme, de Fluxus, voire même des Punks. Cet anachronisme découle naturellement de notre enthousiasme pour ces courants, ainsi que de l’impossibilité d’en retracer l’histoire sans la mêler à la nôtre. Prudence oblige, nous n’affirmerons pas qu’Alphonse Allais a "inventé" le monochrome avant son invention officielle ; nous préférerons leur attribuer, avec tout le prestige qu’ils méritent, le titre de « pères putatifs ». Reste que leur contribution essentielle ne doit pas être sous-estimée : Les Hydropathes et autres Fumistes ont bel et bien créé un art qui parle de l’art – un méta-art, ou un art méta-artistique. Une approche qui s’avère, en définitive, d’une pertinence remarquable pour saisir l’art du XXᵉ siècle.

Le Dernier Mot

Si la contre-culture maîtrise l’art de la subversion par le retournement, le pouvoir, lui, n’ignore rien de cet art. La preuve ? Aujourd’hui encore, quand l’école évalue la maîtrise du français chez les adolescents à travers l’œuvre de Rimbaud, elle veille soigneusement à ce qu’ils ignorent tout d’un certain sonnet…

Zut.

Le Cercle Zutique, microcosme va naître en 1871 à l’Hôtel des Étrangers, où Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles et Antoine Cros et autres esprits acérés dégainent parodies, insultes et grivoiseries. Le Sonnet du trou du cul résume l’esprit du groupe : rire noir, érotisme cynique et mépris affiché pour les Parnassiens bien-pensants.

Leur manifeste tient en un sonnet griffonné de quatorze signatures, dont celles des frêres Cros, Verlaine et Rimbaud, avec ce mot d’ordre :

Zut alors, si l’on nous emmerde !

L’Album Zutique sera le support des activités du groupe, sorte de livre de bord, fonctionnant à la fois comme un laboratoire ouvert aux expérimentations poétiques et un défouloir, dans lequel le Cercle caricaturait férocement les poètes parnassiens, par des poèmes parodiques ou érotiques et des dessins parfois très lestes, avec une attention soignée à l’endroit de François Coppée, véritable tête de turc du groupe. D'autres poètes « officiels » en prennent aussi pour leur grade et notamment Alphonse Daudet.

Ce qui frappe, à relire l’Album Zutique, c’est sa modernité. Les Zutistes n’inventent pas la subversion, mais ils en radicalisent les codes : mélange des genres (poésie et dessin), culte de l’éphémère (leurs textes ne sont pas destinés à la publication), et surtout, un humour qui fait office de bombe à fragmentation. Quand Rimbaud écrit Merde à Dieu dans un coin de page, ce n’est pas un blasphème d’adolescent : c’est un acte de sabotage linguistique. Leur cible ? La langue elle-même, ce français académique qui sert à glorifier l’ordre moral.

Recueil à charge de vers scatologiques et de croquis vengeurs, l’ Album Zutique sera le legs du cercle, contenant déjà le précieux ADN du Fumisme à venir.

Obscur et froncé comme un œillet violet

Il respire, humblement tapi parmi la mousse

Humide encor d’amour qui suit la fuite douce

Des Fesses blanches jusqu’au cœur de son ourlet.

Des filaments pareils à des larmes de lait

Ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse,

À travers de petits caillots de marne rousse

Pour s’aller perdre où la pente les appelait.

Mon Rêve s’aboucha souvent à sa ventouse ;

Mon âme, du coït matériel jalouse,

En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.

C’est l’olive pâmée, et la flûte câline,

C’est le tube où descend la céleste praline :

Chanaan féminin dans les moiteurs enclos !

Paul Verlaine et Arthur Rimbaud

Poème inclus dans l’Album Zutique, 1872

Le groupe ne durera qu’un an. Dès l’été 1872, les défections s’accumulent : Rimbaud et Verlaine partent pour Londres, Albert Mérat (qui ne supportait pas le jeune Arthur) a déjà claqué la porte. Mais l’esprit zutique leur survivra. Charles Cros tentera de relancer le cercle en 1883, et l’Album, transmis comme une relique, finira entre les mains de Coquelin Cadet avant d’alimenter les enchères.

En 1938, l’avionneur Latécoère l’achète pour 25 000 francs : une somme folle pour un recueil de blagues graveleuses. Depuis, le manuscrit original, jalousement gardé (ou peut-être perdu), reste inaccessible aux chercheurs. Comme si, cent cinquante ans plus tard, l’establishment redoutait encore l’étincelle de ces vingt mois d’insolence.

Zbeul complet

Georges Lorin, dit Cabriol (1850-1927)

Caricature d ‘Émile Goudeau

L'Hydropathe, no 1 du 22 janvier 1879

Paris, octobre 1878. Dans un café enfumé de la rue Cujas, une trentaine de poètes, d'artistes et d'étudiants lèvent leur verre - de vin bien sûr, jamais d'eau - pour fonder le club le plus singulier du siècle : les Hydropathes. Leur nom ? Un savant mélange de grec ("ceux que l'eau rend malades") et de jeu de mots sur leur fondateur, Émile Goudeau ("goût d'eau" pour ces assoiffés de vin rouge). Leur credo ? Hydropathes, chantons en cœur / La noble chanson des liqueurs, écrira Charles Cros. Leur programme ? Aucun. Juste la volonté de créer un "anti-cénacle" où l'on puisse déclamer des vers entre deux rasades, loin des salons guindés et des écoles littéraires.

Pourquoi votre société a-t-elle pris le nom d'Hydropathe ?

demandait-on à l'un de nos confrères :

Parce qu'elle a Goudeau, et tient ses séances à l'hôtel Boileau.

Coup de comm’

Ce qui distingue les Hydropathes des autres groupes bohèmes, c'est leur génie de la communication. Dès janvier 1879, ils lancent leur revue, Les Hydropathes, véritable machine à fabriquer de la légende. Chaque numéro présente en couverture une caricature signée Cabriol (pseudonyme de Georges Lorin) mettant en vedette l'un des leurs : Sarah Bernhardt en sirène hydropathe, Charles Cros en alchimiste des rimes, ou le jeune Alphonse Allais en farceur patenté. À l'intérieur, on trouve les textes lus lors des séances du vendredi soir - des poèmes, des monologues, des chansons - et surtout, des comptes-rendus pleins d'autodérision : "La séance d'hier fut un peu vide... comme nos verres à la fin de la soirée !"

Le club connut un succès immédiat : dès sa première séance, il attira 75 personnes, avant de compter jusqu’à 300 à 350 membres. Cette popularité tenait autant au charisme de son président, Émile Goudeau, qu’à la tolérance des autorités et à la simplicité d’adhésion : il suffisait de se prétendre poète, musicien, comédien ou artiste en tout genre pour y être accepté.

Georges Lorin, dit Cabriol (1850-1927)

Caricature de Sarah Bernhardt

L'Hydropathe, no 6 du 5 avril 1879

Sarah Bernhardt y fit une apparition, Alphonse Allais y brilla de son humour absurde, et le rire devint un spectacle public. Une bohème en représentation, sans manifeste ni contrainte.

Mais comme toute utopie sans rigidité, elle s’évapora vite. Et sa dissolution en 1880 donna naissance à des héritiers plus subversifs encore. Contrairement au Parnasse ou au futur symbolisme, les Hydropathes ne prônent aucune doctrine. "Nous n'étions pas une école, mais la négation même des écoles", écrira Goudeau. Leur unité ? Un rejet commun de l'académisme et de l'ordre moral, un amour du vin et des jeux de mots, et cette conviction qu'en ces années de IIIe République balbutiante, la littérature doit descendre dans la rue.

Dissolution séminale

En 1880, après deux ans d'existence, Goudeau dissout officiellement le groupe - trop de chahut, trop de succès peut-être. Mais l'esprit hydropathe survit : la plupart des membres se retrouvent au Chat Noir de Rodolphe Salis, fondé en 1881. D'autres essaiment vers les Arts Incohérents de Jules Lévy ou le cercle des Hirsutes. Quant à la revue, elle cède la place à Tout-Paris, éphémère comme son nom l'indique.

Leur héritage est paradoxal. Oubliés pendant des décennies, redécouverts dans les années 1960 par les pataphysiciens, les Hydropathes apparaissent aujourd'hui comme les précurseurs de toutes les avant-gardes. Leur mélange de poésie et de spectacle annonce Dada, leur goût du canular préfigure les surréalistes, leurs soirées bruyantes anticipent les happenings des années 1960.

Les Hydropathes n'ont duré que deux ans. Mais en inventant la poésie-performance, en mêlant littérature et vie de café, en faisant du rire une arme contre l'académisme, ils ont ouvert la voie à tout ce qui viendra après. Leur vrai manifeste ? Peut-être ces mots de Goudeau : "Nous étions jeunes, nous avions soif de tout - surtout de vin et de liberté." Un programme qui n'a pas pris une ride.

Enfumés

Le Fumisme, c’est d’abord une grimace adressée au sérieux, un rire jaune lancé au visage d’un monde compassé. Dans le Paris désenchanté de la fin du XIXe siècle, cette nébuleuse sans manifeste clair, sans drapeau ni quartier général, trace pourtant l’un des traits les plus incisifs de la contre-culture moderne. À qui demande ce qu’est le Fumisme, Alphonse Allais, son chef autoproclamé, répond d’un haussement d’épaules et d’un aphorisme : « La vie est une fumisterie, et l’art en est la plus belle blague. » Tout est dit — ou plutôt, tout est désavoué.

L’expression surgit en 1878, lors d’une soirée trop arrosée entre Hydropathes. Émile Goudeau, leur fondateur, lance dans un éclat de voix : « Nous sommes des hydropathes… mais surtout des fumistes ! » La blague fait mouche. Le mot claque, plein de fumée et de moquerie, dérivé de ce verbe populaire qui signifie "tromper", "baratiner", "foutre de la poudre aux yeux". Le Fumisme, c’est l’art d’enfumer le bourgeois, de faire mine de penser sans rien penser du tout, comme le dira Arthur Sapeck, caricaturiste en blouse blanche, qui s’en fera le prophète hilare.

Eugène François Bonaventure Bataille, dit Arthur Sapeck (1853-1891)

La Joconde fumant la Pipe

Illustration pour Le Rire de Coquelin Cadet, 1887

Leur méthode ? Un ridicule assumé, une moquerie sans frontières visant la bêtise ambiante et la bonne conscience bourgeoise. Plus la confusion était grande, plus la performance était réussie. Ce qui commença comme une plaisanterie d’Hydropathes déçus devint une philosophie : tout n’est que fumée. Et le mot lui-même, en français, se prêtait à toutes les dérives : de la vapeur du tabac aux menteurs, des bavards aux fumiers.

Alphonse Allais (1854-1905)

Marche Funèbre composée pour les funérailles d’un Grand Sourd

1883

Imbitable