Ce récit — celui des Décrocheurs — naît de deux sources.

Deux courants distincts mais synchrones, qui, au XIXe siècle, commencent à s’écouler dans le même lit.

La première source est une attitude : celle d’artistes qui, délibérément, tournent le dos à la ville et à ses injonctions pour chercher en forêt un autre rapport au monde, à la lumière, à la vie. Une sociabilité nouvelle naît alors, qui voit émerger, au-delà du chevalet, le paysage et une nouvelle conscience de la nature.

La seconde est un modèle : le phalanstère, cette utopie sociale conçue comme un cadre de vie et de travail affranchi des hiérarchies bourgeoises. Un rêve d’organisation collective, à la fois rationnel et sensible, capable de réconcilier l’individu et la communauté.

Deux sources, l’une existentielle, l’autre structurelle, serpentent avant de se mêler en un fleuve souterrain : la contre-culture. Deux sources à l’origine d’un récit qui dépasse la simple chronologie linéaire : le récit d’attitudes, de mondes possibles, de gestes et de ruptures, un récit convaincu que la richesse de l’Histoire c’est sa complexité.

or ou ronce

Jacques-Louis David (1748-1825)

Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard

peinture à l’huile sur toile, 260 x 221 cm,1801

Musée National du Château de Malmaison

En 1801, Jacques-Louis David peint Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard : un jeune homme seul, roturier, qui défie les montagnes et les rois, puis se fait empereur. C’est l’histoire d’un insurgé devenu système, désormais endormi dans des palais à sa gloire, dans un monde façonné à son image.

Mais cinquante ans plus tôt, un autre solitaire ouvrait une autre voie. Simon Mathurin Lantara, né pauvre, mort pauvre, choisissait lui aussi l’affrontement avec l’ordre établi — non par l’épée, mais par le pinceau. Fuyant les salons pour peindre les chênes, il y déversait la fougue de ceux qui rejettent les compromis. Lantara dormait dans les bois, refusait les commandes et les honneurs : il vivait, déjà, en pleine décroissance.

L’un conquiert ; l’autre se retire. L’un ordonne à la nature de plier ; l’autre écoute les branches lui dicter leur courbe. Entre ces deux figures s’esquisse un dilemme fondateur — celui qui hantera toutes les contre-cultures à venir : faut-il prendre le pouvoir ou le fuir?

Les peintres de Barbizon trancheront ce dilemme à leur manière, en suivant Lantara.

En 1750, Paris est déjà fière de ses bois. Ceux de Boulogne ou de Vincennes, vestiges des forêts qui ceinturaient autrefois la ville, et qui servent encore de terrains de chasse pour la cour. Mais pour qui cherche une nature vaste, immersive, mystérieuse — un monde à la fois ressource et sanctuaire — il faut aller plus loin : jusqu’à la forêt de Fontainebleau.

Simon-Mathurin Lantara

(1729-1778)

Simon Mathurin Lantara (1729-1778)

Autoportrait, ca. 1765

peinture à l’huile sur toile, 34 × 26,5 cm

collection particulière.

La légende se mêle volontiers à la réalité lorsqu’elle est aussi reculée dans le temps. Et pour bien marquer le temps, l’espace, et la culture qui nous séparent de Lantara il convient de rappeler que ce peintre vivait à une époque que l’on nomme l’Ancien Régime. Lorsque Lantara meurt, la Révolution Française n’est même pas un projet.

Depuis ce lointain dix-huitième siècle, persiste le récit selon lequel à l’âge de dix ans Lantara avait déjà le goût du dessin et particulièrement celui de la représentation de la nature. Il vivait à l’époque à la campagne ; sa mère venant de mourir il travaillait comme gardien de bestiaux au château de la Renommière à Noisy-sur-Ecole, et dessinait volontiers avec ce qu’il avait sous la main : un bout de branche, dans le sable, ou sur des roches.

Ferdinand Hoefer écrit dans sa Nouvelle Biographie générale au sujet de Lantara :

Ce fut dans cette fraîche campagne, au milieu de sites pittoresques et gracieux, que le jeune pâtre sentit se révéler en lui ce goût de la représentation de la nature qui devait le placer au rang des premiers paysagistes. Bientôt la passion du peintre s’empara de Lantara : il traçait avec un bout de branche, sur le sable ou sur les rochers, le plan de ses tableaux agrestes qu’il nuançait ensuite avec des couleurs naturelles, des feuilles vertes, des brins de mousse, des petits cailloux.

Rien de tout cela n’ayant pu être conservé, la légende demeure : celle d’un jeune garçon qui, comme beaucoup d’autres probablement, dénicha des instants de liberté dans lesquels il s’évada en dessinant la nature sur des éléments naturels, avec des éléments naturels, recomposant de mémoire le paysage en employant les éléments dont il est fait. Cette tautologie, savoureuse aujourd’hui, était sans doute inintelligible à l’époque, y compris par son auteur.

Le fils du seigneur de La Renommière, ayant rendu visite à son père au château, reconnut les talents artistiques du jeune vacher. Il l'emmène à Versailles et le fait entrer chez un artiste peintre. Une porte s’ouvre, par laquelle Lantara en aperçoit d’autres. Lantara délaisse ce premier artiste pour intégrer l'équipe d'un autre peintre parisien, qui le rémunère en lui dispensant des cours de peinture. Lantara abandonna l'atelier pour s'installer dans une mansarde située rue Saint-Denis. Il resta ensuite à Paris où on lui connaît au moins six adresses successives.

Alexandre Lenoir, qui a connu Lantara, nous fait le portrait d’un homme pauvre, simple et heureux dans sa misère ; des craies, sa palette, ses pinceaux et une huppe qu’il chérit, voilà toutes ses possessions :

Avec de grands talents il avait l’insouciance et la naïveté d’un enfant. Ce Lantara, ajoute-t-il, avait les bonnes et les mauvaises qualités d’Arlequin ; il était, comme une Bergamasque, naïf, spirituellement bête et habilement maladroit. II peint un Lantara plus gourmand qu’ivrogne, qui aimait mieux une bavaroise au chocolat qu’une bouteille de vin et précise que tous ceux qui l’entouraient abusaient de ce défaut et de son insouciance en lui faisant faire des dessins, même des tableaux, pour un dîner, un gâteau d’amandes, une tourte ou quelque friandise.

Alexandre Lenoir mentionne également le limonadier Talbot, qui se trouve près du Louvre, et qui aurait reçu une série de dessins de Lantara dont il abuse, en le payant avec des bavaroises et du café à la crème. Lorsqu'il était bien repu et avait bien bu, il partait rêver dans les champs, sans se préoccuper ni de la gloire ni de l'argent. Lantara y appréciait la magnificence des astres, les énigmes du crépuscule et le calme de la nuit.

Simon Mathurin Lantara (1729-1778)

L’Esprit de Dieu planant sur les eaux, 1752

peinture à l’huile sur toile, 52,5 × 63 cm

musée de Grenoble

Charles Blanc raconte :

On le voyait le soir, immobile sur le Pont-Neuf, à regarder, dans une sainte extase, le soleil dessinant les arches des autres ponts et se mouvant en rayons brisés sur l’eau du fleuve ; il pleurait d’admiration.

Une fois de retour dans son abri ou au fond de son bistrot, Lantara réalise ses œuvres de mémoire, capturant les effets qui l'ont touché. Il dessine et peint à la lumière d'une lampe à huile, puis rehausse au crayon blanc de doux et énigmatiques clairs de lune, des levers de soleil, des arbres torturés dont les nuances, contrastes et variations sont restés gravés dans sa mémoire.

Simon Mathurin Lantara (1729-1778)

Paysage sauvage imaginaire avec un château, ca. 1765

pierre noire rehaussée de blanc sur papier 33,2 × 26,3 cm

The Courtauld Institute of Art, Londres

Cosa Mentale

La peinture de Lantara est une peinture mentale : du paysage dont il se souvient il propose une vue entre chien et loup, soutenue par les rehauts à la craie blanche qui font l’effet d’une lumière crépusculaire, formant des ciels aux nuances brumeuses et délicates, traités par une touche toujours légère : ses représentations de l'aube conservent toute la fraîcheur matinale ; ses dégradés de coucher de soleil, chauds et éclatants, ne manquent pas de réalisme ; et ses clairs de lune, qui feront sa popularité, dégagent une tonalité argentée empreinte de mélancolie.

Parce que les peintures de Lantara sont composées de mémoire, elles se confondent avec son imaginaire et l’artiste peuple ses paysages de ruines inconnues qui rappellent celles d’Hubert Robert. Les souvenirs de Lantara sont ceux d’une expérience sensible. C’est de cela et uniquement de cela dont il s’agit. Le souvenir que convoque Lantara est celui de l’émerveillement devant la lumière du paysage. C’est cette place laissée grande ouverte pour la sensibilité par Lantara qui permet que des souvenirs deviennent des rêveries qui révèlent la dimension fantastique du paysage.

En 1765 la science n’a pas encore rationalisé l’intégralité de notre rapport au monde. En 1765 Dieu n’a pas encore été chassé du Monde, et le paysage, qui détient encore bien des secrets de la nature, est peint par Lantara comme le siège d’un mystère.

Simon Mathurin Lantara (1729-1778)

Paysage au soleil couchant, ca. 1765

peinture à l’huile sur toile, 59 × 38 cm

musée d’Art et d’Histoire, Narbonne

Bonshommes

Si Lantara voue au paysage une adoration quasiment mystique, représenter des figures n’est pour lui d’aucun intérêt et il n’intègre jamais lui-même dans ses tableaux ce qu’il appelle « des bonshommes ». Il aura pour cela recours à des amis artistes, dont Claude-Joseph Vernet, qui fera sur les paysages peints par Lantara les ajouts nécessaires pour les rendre acceptables aux amateurs qui ne conçoivent la nature qu’habitée.

Artistiquement intéressante : puisque tenant à la fois des structures d’ateliers hérités de la Renaissance et d’une dissipation de la notion d’auteur (rappelons que des deux peintres c’est Vernet qui est à l’époque le peintre célèbre et non pas Lantara), cela montre le peu de cas que Lantara a pu faire de cette notion d’auteur, qui serait seul responsable de l’élaboration du tableau depuis le premier jusqu’au dernier coup de pinceau. Ce n’est peut-être pas seulement un détail : Lantara peint pour faire persister une expérience sensible qui fut la sienne, sur laquelle il reste souverain, et qui pourtant ne laisse aucune place à son ego. Les tableaux sont de dimensions modestes, les signatures aussi occasionnelles que discrètes, et les œuvres ne sont certainement pas destinées à conforter l’Histoire Officielle dans ses égarements. S’il arrive, de temps en temps, qu’un amateur se présente en acheteur alors c’est parfait : Lantara pourra boire et manger, avant de retourner peindre.

Pour Lantara, peindre et dessiner sont la vraie vie. Et il est assez commode que les produits de cette vraie vie soient les quelques fruits qui lui permettent de persister, même chichement, dans ce mode de vie.

Un jour, un marquis avait demandé une représentation extérieure d'une église et de ses alentours. Lantara s’est exécuté, mais n’a songé à y inclure aucun « bonhomme ». Le marquis lui a fait remarquer cette absence. Ils sont à la messe, dit Lantara en montrant l’église. — Eh ! bien ! je prendrai votre tableau quand ils en sortiront, répliqua l’amateur.

Claude-Joseph Vernet (1714-1789)

Portrait de Simon Mathurin Lantara, vers 1757

peinture à l’huile sur panneau, 15,9 × 11,4 cm

collection particulière.

Lorsqu’il ne complète pas les tableaux de Lantara, Vernet, peintre de marines bien installé, lui demande de l’assister dans la réalisation des siens, et les deux peintres se retrouvent dans un traitement stylistique du contre-jour, des clairs de lune et des soleils couchants qui ne cache pas son admiration pour la peinture de Claude Lorrain.

Jacqueline

Lantara resta célibataire toute sa vie mais rencontra une fruitière des halles prénommée Jacqueline qui devint sa maîtresse. Elle mourut prématurément et le peintre en fut inconsolable, si l’on en croit Bellier de la Chavignerie.

Jacqueline, la joyeuse fruitière de la rue Saint-Denis, qui chantait sans cesse, aurait réussi à fermer pour toujours à son amant la porte du cabaret, si elle eût vécu plus longtemps ; elle exerçait un si grand ascendant sur ce caractère d'enfant qui avait besoin d'un guide !

Plus généreux et plus délicat que J.-J. Rousseau à l'égard de Mme de Warrens, Lantara n'oublia jamais les bienfaits de son aimable maîtresse ; il respecta sa mémoire et, dans sa plus grande détresse, il refusa de vendre un paysage qu'il avait composé au temps où Jacqueline chantait.

A ceux qui s'étonnaient qu'il ne voulût pas se dessaisir de ce tableau pour un bon prix, quand tout lui manquait, il répondait avec naïveté : Vous n'entendez donc pas chanter Jacqueline dans ce paysage ?

Denon Dominique Vivant (1747-1825)

Adrien-Jean-Baptiste Muffat , dit Joly, acteur,

jouant Lantara dans la pièce

"Le peintre dans le cabaret"

ca. 1820

lithographie sur papier

Musée Vivant Denon, Châlons-sur-Saône

Artiste

Les contemporains de Lantara y ont certainement vu un personnage touchant, porté par un tempérament original et suffisamment romanesque pour en faire le personnage d’une farce. Lantara est devenu le personnage d’une fiction de boulevard, entretenant la figure d’un illuminé sympathique, gourmand et buveur, qui a donc pénétré les couches populaires au point de contribuer à l’élaboration d’un mythe : celui d’un artiste libre, habité par des motivations insaisissables, et capable de produire pour les gens du peuple les peintures fascinantes d’un monde encore inconnu : celui du rêve.

A la fin de sa vie, Lantara, reconnu pour sa talent en peinture de paysage, devient un artiste recherché, à tel point qu'un mécène financier se porte à sa rescousse. Cependant, Lantara ne jouit pas longtemps de la générosité de ce dernier et retourne bien vite dans l'auberge où il avait l'habitude de séjourner en déclarant : J'ai secoué mon manteau d'or.

Le comte de Caylus paya cent écus (environ 3 500 € actuels) pour l'un de ses Clairs de lune. Lantara, étonné par la somme d'argent reçue, ramène son précieux butin chez lui. Cependant, il craint qu'on ne lui dérobe ses pièces d'or et, après avoir discuté avec des amis, il opte pour dépenser immédiatement ces cent écus afin d'éviter qu'ils ne lui soient volés.

La santé de Lantara se détériore rapidement sous l'effet de la pauvreté et de la débauche, le conduisant à trouver refuge à l'hôpital de la Charité. Il y est soigné et l’on réussit même à le faire dessiner en flattant son inclination : il lui était promis, pour chaque croquis, une visite à la cave... Lantara désigne ce procédé comme celui de la carte à payer.

Après avoir quitté l'hospice une première fois, il n'est pas long avant qu'il y retourne. Il s'éteint le 22 décembre 1778.

Pré-Romantique

Lantara a laissé quantité de dessins à la mine noire rehaussés de blanc, mais assez peu de tableaux, très rarement datés, dont les formats réduits trahissent les moyens du peintre, mais peut-être aussi sa liberté d’aller et venir. Rien n’indique que Lantara ait caressé ne serait-ce qu’un instant les ambitions de Vernet.

Le Musée du Louvre à Paris et le Musée Magnin de Dijon sont les principaux conservateurs des œuvres de Lantara.

Simon Mathurin Lantara (1729-1778)

Paysage au clair de lune, ca. 1765

peinture à l’huile sur bois, 16 × 19 cm

musée du Louvre, Paris

Lantara est donc le prototype de l’artiste qui n’en ferait qu’à sa tête. Si ses paysages ont fait école au point d’être transmis par les reproductions qui ont pu en être faites, la postérité de Lantara doit beaucoup à un tempérament frondeur et rêveur, libre de tout compte, ne considérant aucune entrave et, probablement, comme on le dirait en occitan : touché par les fées.

Mais en plaçant comme je le fais ici Lantara à la racine de ce récit, je me plie à l’usage qui voudrait qu’un bon récit doive s’ouvrir sur une figure méconnue ou injustement oubliée et qu’il s’agirait astucieusement de présenter comme un précurseur.

Alors, de quoi Lantara est-il le précurseur?

Artiste buté, guidé uniquement par une sensibilité exacerbée et un tempérament rêveur, possédé par un horizon dans lequel il exprime un puissant désir d’évasion, Lantara fait un pas vers l’inconnu qu’incarne la nature, et un autre vers la constitution de l’identité symbolique de l’artiste, telle que la définira la société post-révolutionnaire : un individu qui n’obéirait qu’à ses propres règles et dont les œuvres seraient l’effet de son seul vouloir.

En 1770, Lantara incarne déjà la figure d’un artiste mû par sa propre subjectivité, usant d’une faculté qui ne sera rendue universelle qu’après sa mort par la Révolution Française. Cette expression possible de la libre subjectivité est un pilier de la construction de l’idée de liberté individuelle. Les artistes, encore aujourd’hui, et même de façon inconsciente, portent cette responsabilité, et le public, même de façon imprécise, leur accorde ce rôle.

Trois éclaireurs

Vers 1780, en pleine forêt de Fontainebleau, trois hommes marchent, le regard levé vers les frondaisons, une liasse de papier sous le bras. Ils ignorent encore qu’ils sont en train d’inventer une nouvelle manière de percevoir. Georges Michel, Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines et Lazare Bruandet — trois artistes aux destins divergents, mais unis par une même audace : celle de quitter l’atelier pour dessiner sur le motif, immergés dans l’épaisseur mystérieuse des bois.

Georges Michel (1763-1843)

Paysage

fusain et estompe, 42 x 52cm, ca. 1785

New Haven, Yale University Art Gallery, inv. 1977.128.2

Le Ruisdael de Montmartre

Georges Michel (1763-1843), fils d’un employé des Halles, se forme auprès de maîtres parisiens avant de devenir restaurateur de paysages hollandais pour le compte du marchand d’art Jean-Baptiste-Pierre Lebrun. Cette proximité avec les œuvres de Ruisdael, Hobbema et Rembrandt marque durablement son style. Mais c’est en arpentant les collines de Montmartre, la Plaine Saint-Denis et surtout la forêt de Fontainebleau qu’il trouve sa véritable inspiration.

Georges Michel (1763-1843)

Étude d’un Chêne

pierre noire, lavis brun et aquarelle, 42 x 28cm, ca. 1785

Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Inv. D.2199

Ses dessins, souvent documentaires, sont des études minutieuses des éléments qui composeront ensuite des peintures parfois bien plus « enlevées ». Semblant parfois peintes à la hâte, les peintures de Georges Michel intègrent la soudaineté et le mouvement des sujet qu’il affectionne : les ciels tourmentés, les orages soudains.

Georges Michel (1763-1843)

Paysage Orageux

peinture à l’huile sur papier marouflé sur toile, 52 x 67cm, ca. 1785

Lyon, Musée des Beaux-Arts, inv. 1939.6

À une époque où la peinture en plein air était encore techniquement impossible, les trois artistes arpentent la forêt Fontainebleau, pierre noire à la main. Leurs esquisses, tracées sur le vif, préparent les tableaux qui seront réalisés à l’atelier.

Romantique avant l’heure, Georges Michel renonce aux Salons en 1821, préférant l’authenticité du terrain aux conventions académiques. À sa mort, on le surnommera le Ruisdael de Montmartre — hommage à ce peintre qui, comme lui, avait indiqué qu’un mystère était à trouver dans les paysages familiers.

Swebach-Desfontaines : insider / outsider

Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines (1769-1823)

Le Hussard Blessé

peinture à l’huile sur panneau, 27 x 39cm, 1815

collection privée

Jacques François Joseph Swebach-Desfontaines (1769-1823) aurait pu se contenter d’être le chroniqueur des gloires napoléoniennes : ses scènes de genre prises en marge des batailles au patriotisme affiché lui valent une solide réputation. Pourtant, dans les années 1780, on le croise en forêt de Fontainebleau, aux côtés de Michel et Bruandet, la mine à la main.

Cette escapade sylvestre ne durera qu’un temps — il se consacrera bientôt à la manufacture de Sèvres —, mais elle témoigne d’une curiosité naissante : celle de saisir la nature vivante, loin des compositions rigides de l’atelier.

Bruandet : fugitif

Lazare Bruandet (1755-1804) est une figure aussi turbulente que talentueuse. Élève de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture Sarrazin puis de l’École de David, il rompt avec un académisme qu’il aura donc pas mal fréquenté pour s’enfoncer littéralement dans la forêt. Réfugié parmi les ruines du prieuré de Franchard, il mène une vie d’ermite — fuyant la justice après avoir été condamné à mort pour avoir défenestré sa compagne. À la lisière de l’artiste et du voyou, Bruandet incarne une figure de marginalité radicale, où la transgression biographique semble indissociable de la recherche artistique.

Ce type de profil, entre délinquant et génie, n’est pas sans précédents. Le Caravage déjà, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, avait posé les jalons d’un tel imaginaire : peintre révolutionnaire, habité par une foi brutale dans la vérité du réel, mais aussi meurtrier en fuite, il conjuguait lumière picturale et zones d’ombre biographique. Plus tard, dans la bohème romantique, la figure du poète maudit — Nerval errant dans Paris, Gérard de Lermina, ou Aloysius Bertrand — confond délire créatif et dérèglement social. Avec Gauguin, le mythe prend une dimension coloniale et sexuelle : l’artiste s’exile, transgresse, s’invente une morale en marge des lois. Même Van Gogh, dans une autre modalité, incarne cette figure écartelée entre génie visionnaire et vie brisée.

Au XXe siècle, ce fil rouge se prolonge dans le cinéma et la musique. Marlon Brando, dans L’Équipée sauvage ou Un tramway nommé désir, impose l’image d’un artiste possédé, brut, indomptable, incarnation moderne du « voyou sublime ». James Dean, Jean Seberg, puis la mythologie du rock — de Jim Morrison à Iggy Pop — prolongent cette esthétique du refus. Dans le sillage du punk, Sid Vicious et Nancy Spungen rejouent tragiquement le couple infernal où l’autodestruction devient presque un geste artistique. Comme Bruandet, ils font de leur vie un théâtre de rupture : avec la société, les normes, parfois avec eux-mêmes.

Chez tous ces personnages — qu’ils peignent, qu’ils chantent ou qu’ils errent — c’est la tension entre création et désordre qui fascine. L’œuvre semble sortir non du calme de l’atelier mais du tumulte des passions, des excès, d’une rage de vivre qui consume autant qu’elle éclaire. Bruandet, l’ermite de Franchard, appartient de plein droit à cette lignée.

Lazare Bruandet (1755-1804)

Intérieur de Forêt

peinture à l’huile sur panneau, 117 x 91 cm, ca 1785

Nasjonalmuseet for Kunst, architektur og Design, Oslo, Inv. NG.M.00203

Le style pictural de Bruandet, nourri des maîtres hollandais, allie un naturalisme minutieux à une énergie presque sauvage. Ses paysages, peuplés de figures animées (souvent peintes par ses amis), dégagent une vitalité inédite. Louis XVI lui-même écrira dans son Journal :Je n’ai rencontré dans la traversée de la forêt que Bruandet et des sangliers. Pour savoureuse qu’elle soit, la citation du souverain est apocryphe, mais elle témoigne de l’importante notoriété du mythe Bruandet à l’époque.

Le saut dans l’inconnu

Ce qui réunit ces trois hommes, au-delà de leurs différences, c’est une intuition fondamentale : la forêt n’est pas un décor, mais un monde à explorer. En s’y aventurant, ils reprennent le flambeau de Jacob van Ruisdael, ce Hollandais qui peignait les forêts comme des territoires mystérieux, où la lumière perce à peine l’enchevêtrement des branches.

Lazare Bruandet (1755-1804)

Intérieur de Forêt avec des Moines

peinture à l’huile sur toile, 90 x 130 cm, ca.1793

Musée de Grenoble, inv. MG126

À Fontainebleau, trente ans avant l’École de Barbizon, ils inventent une pratique nouvelle : dessiner dans la nature, et non plus d’après elle. Leurs esquisses, griffonnées sur le motif, sont des actes de liberté — une manière de défier les règles, d’embrasser l’imperfection, de capter l’instant.

En s’immergeant ainsi, ils ouvrent une voie que redécouvriront, quelques décennies plus tard, Corot, Rousseau ou Millet. Sans le savoir, Michel, Swebach-Desfontaines et Bruandet ont fait bien plus que croquer des arbres : ils ont changé le regard.

Achille-Etna Michallon (1796-1822) :

Précurseur du paysage moderne

Achille-Etna Michallon, Fils de sculpteur, se forme auprès de Pierre-Henri de Valenciennes, théoricien du paysage classique, puis dans l’atelier de Jacques-Louis David, où il acquiert une rigueur compositionnelle. C’est probablement dans l’atelier de David qu’Achille-Etna Michallon a entendu parler d’un Lazare Bruandet devenu légendaire, ce qui aura éveille chez ce jeune peintre une certaine curiosité.

Prodige précoce

Achille-Etna Michallon (1796-1822)

Vue de Sceaux prise du bis d’Aulnay au-dessus de la Sablière

peinture à l’huile sur toile, 1814

Musée Toulouse-Lautrec, Albi

Dès 1812, à seize ans, Michallon expose trois tableaux au Salon, dont Vue de Saint-Cloud, prise aux environs de Sèvres et Un Lavoir et Étude faite d’après nature, à Aulnay. Son talent précoce séduit le prince russe Nikolaï Ioussoupov, qui le surnomme le petit Poussin et lui offre une pension – interrompue par la chute de Moscou en 1812.

En 1817, il devient le premier lauréat du prix de Rome de paysage historique, créé en 1816. Son séjour italien (1816-1820) le marque profondément : après un voyage à travers la Suisse et la Lombardie, il s’installe pour un temps à Rome, où il admire Salvator Rosa, puis découvre Naples, fasciné par sa lumière et ses paysages.

Fontainebleau et Corot

Achille-Etna Michallon (1796-1822)

Paysage, Mort de Roland en 778

peinture à l’huile sur toile, 191 x 283cm, 1822

Musée du Louvre, Paris, Inv. 6632 – L 3654

De retour en France, Michallon reçoit une commande prestigieuse pour la galerie de Diane du Château de Fontainebleau (La Mort de Roland, 1822).

Il ouvre un atelier où il enseigne à de jeunes peintres, dont Camille Corot (1821-1822), qui retiendra de lui le sens de la lumière, la construction rigoureuse de l’espace et le refus de l’anecdotique. Ensemble, ils explorent la forêt de Fontainebleau, travaillant sur le motif s’aventurant dans des pratiques tout à fait novatrices et même étonnantes de la part d’un artiste inscrit dans le néoclassicisme, Michallon en emmenant ses élèves dessiner dans la forêt de Fontainebleau annonce l’esprit de l’École de Barbizon.

Fin tragique et transition

En septembre 1822, de retour d’un séjour à Marlotte, il étudie un cèdre au Jardin des Plantes lorsqu’il est frappé par une pneumonie foudroyante, qui l’emporte en une nuit à seulement vingt-cinq ans. Parmi ses admirateurs figure la duchesse de Berry, dont les collections ont permis de retracer son œuvre.

Michallon, bien que disparu trop tôt, incarne la transition entre le paysage idéalisé du XVIIIe siècle et l’observation naturaliste qui triomphera à Barbizon, le passage entre une peinture qui dissimule ce qu’elle est et une peinture qui, reconnaissant à l’esquisse son intensité, va affirmer ce qu’elle est, une peinture qui va passer de l’observation minutieuse à la subjectivité.

Son élève Corot lui rend hommage en reprenant sa leçon essentielle :

Jamais un arbre ne doit être un accessoire.

L'immersion dans le paysage

Le mot paysage désigne à la fois une réalité physique – une étendue de terre observable, un site ou une vue – et sa transcription dans une œuvre d’art, généralement picturale, où la nature domine tandis que les figures humaines et les constructions architecturales deviennent secondaires, parfois presque invisibles. Par extension, on parle aussi de « paysage musical » ou de « paysage mental », soulignant combien cette notion déborde le cadre strictement géographique pour s’inscrire dans une expérience sensorielle, affective ou intérieure, renvoyant le plus souvent à une immersion : qu’elle soit mentale ou physique.

Robert Campin, dit le Maître de Flémalle (ca. 1378-1444)

La Nativité

peinture à l’huile sur panneau, 86 x 72cm, ca 1420-1426

Musée des Beaux-Arts de Dijon, Inv. CA150 du catalogue de 1883

En Occident, la peinture de paysage émerge timidement à partir du XVe siècle, d’abord en Italie, avec les innovations de la veduta, sorte de fenêtre picturale ouvrant sur un fragment de nature à l’arrière-plan de scènes religieuses. On la pouvait pressentir dans le traitement minutieux et naturaliste donné à l’arrière-plan de leurs tableaux par Robert Campin ou Jan van Eyck, chez qui les paysages sont encore subordonnés à la narration du sacré tout portant le rôle essentiel d’ancrage d’une scène biblique dans l’époque qui vit naître ce tableau..

La Veduta, peinture du Vedutisme, connaît un grand succès au XVIIIème siècle aux Pays-Bas (Vermeer), et Italie et à Venise (Canaletto et Guardi). Il s’agit d’une peinture extrêmement minutieuse du paysage urbain ou suburbain souvent réalisée en ayant recours à une chambre noire pour plus d’exactitude.

Le terme même de « paysage » apparaît dans plusieurs langues européennes (landscape en anglais, paesaggio en italien), désignant à la fois une portion du territoire et sa représentation artistique : un double lien, donc, entre environnement et vision.

De mineur à majeur

Longtemps relégué en bas de l’échelle académique – derrière la peinture d’Histoire, le portrait ou la scène mythologique –, le paysage va devenir l’un des vecteurs les plus puissants du renouvellement artistique au XIXᵉ siècle.

Deux découvertes majeures contribuent à cette révolution :

D’une part, les œuvres des maîtres hollandais, exposés au Louvre après les guerres napoléoniennes, fascinent toute une génération. La puissance expressive d’un simple sous-bois chez Jacob van Ruisdael – comme dans Le Buisson – révèle qu’une scène dépourvue d’action peut contenir une charge émotionnelle et métaphysique intense.

Jacob Isaacksz van Ruisdael (1628-1682)

Le Buisson

peinture à l’huile sur toile, 68 x 91 cm, 1649-1650

Musée du Louvre, INV1819 – MR1011

D’autre part, les effets atmosphériques des peintres anglais John Constable et Richard Parkes Bonington, révélés au public parisien lors des Salons de 1822 et 1824, bouleversent les conceptions traditionnelles de la couleur comme celles de la lumière. La manière qu’ont ces peintres de traduire le vent, les nuages, la pluie ou la brume marque profondément les artistes français. Le paysage de Constable n’est plus un décor : il devient un sujet en soi, voire un non-sujet – un espace de sensations, de résonances, de perception pure.

Barbizon : sans autre sujet

Théodore Caruelle d’Aligny (1798-1871)

Jeune homme allongé dans les collines

peinture à l’huile sur papier contrecollé sur toile, 21 x 45cm, 1835

The Fitzwilliam Museum, Cambridge, Inv. PD.119-1985

C’est dans ce contexte que naît, dans les années 1830, l’école dite de Barbizon, du nom du village situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Là, un groupe d’artistes – Jean-Baptiste Camille Corot, Théodore Rousseau, Jules Dupré, Narcisse Diaz, Charles-François Daubigny, puis Jean-François Millet – choisit de s’établir durablement pour peindre au plus près de la nature.

Leur ambition : s’affranchir des récits historiques, religieux ou mythologiques pour explorer le paysage en tant que sujet autonome. Non pas comme simple décor, mais comme matière vivante, mouvante, digne d’être observée pour ce qu’elle est. Ils pratiquent l’étude sur le motif, souvent en plein air, enfoncés dans les bois, les clairières, les étangs. Leur peinture, sans grands sujets ni héros, si elle est fondamentalement humble, introduit un renversement fondamental.

Romain Étienne Gabriel Prieur (1806-1879)

Paysage (Fontainebleau), esquisse

peinture à l’huile sur carton, 23 x 33 cm,1838

collection privée

C’est précisément cette absence de « sujet » qui marque la naissance d’une peinture porteuse d’une nouveauté en creux: un arbre n’y est pas un symbole, une barque n’y est pas une allégorie, une prairie ne signifie rien d’autre qu’elle-même. Ce dépouillement narratif libère une puissance d’évocation sensible inédite et ouvre une brèche dans laquelle va s’engouffrer et s’épanouir la subjectivité des artistes.

La peinture de paysage devient un langage autonome, sans hiérarchie interne, sans centre : une surface animée de rapports subtils entre lumière, matière, souffle du vent et silence de la terre.

C’est exactement ce que l’Académie officielle va reprocher à la peinture de paysage : d’être dépourvue de sujet, et donc de n’être en rien de l’art. Si le tableau de constable The Hay Wain a connu un grand succès auprès des artistes lorsqu’il fut présenté au Salon de 1824, l’accueil critique fut beaucoup plus frais. D’abord critiqué par l’Académie pour son absence de narration historique ou mythologique, les jurés du Salon ont reproché à Constable de représenter dans ce tableau des champs, pas de l’art. Cet épisode illustre assez bien le fossé qui sépare à l’époque le jugement de l’institution de celui des artistes.

Honoré Daumier (1808-1879)

planche extraite du Salon de 1857

parue des la Charivari du 22 juin 1857

Metropolitan Museum of Art, New-York

À cela on peut ajouter le dédain qu’à pu être celui de l’académie à l’endroit de Théodore Rousseau : sept fois candidat, sept fois rejeté (entre 1836 et 1841) ; et comme si l’humiliation ne suffisait pas, il s’est trouvé un Académicien pour dire son désarroi : Ses arbres ont une vérité si frappante qu’on croirait entendre le vent dans leurs branches — mais où est la composition ? Où est le style ? demandait le critique Jules-Antoine Castagnary au Salon de 1863..

Ces refus systématiques vont le conduire à organiser ses propres expositions et à préfigurer la démarche qui sera celle des Impressionnistes en 1873.

Une critique implicite de la modernité

Karl Eduard Biermann (1803-1892)

Maschinenbau-Anstalt Borsig, Berlin Chausseestraße

(L’Institut de génie mécanique Borsig, Berlin Chausseestraße)

peinture à l’huile sur toile, 110 x 169cm, 1847

Märkisches Museum, Berlin Inv. GS 07/35 GM

Les œuvres des peintres de Barbizon ne sont pas seulement le fruit d’une recherche esthétique: elles expriment, souvent de manière inconsciente, une inquiétude profonde face aux mutations du monde. En choisissant la forêt comme refuge, ces artistes prennent leurs distances avec l’urbanisation galopante des villes, la mécanisation du monde, le bouleversement des modes de vie par l’industrialisation systématique.

Alexandre Desgoffe (1805-1882)

Vue d’Ariccia

papier marouflé sur toile, 24 x 40cm, 1841

Collection Frits Lugst, Hôtel Turgot, Paris, inv. 2010-S.17

L’art des peintres du paysage, vendu à une clientèle bourgeoise avide d’évasion, se présente comme un havre de paix, comme la vision idéalisée d’une nature intacte. Mais cette beauté rustique, cette attention portée aux mousses, aux troncs noueux, aux ciels changeants, forme aussi une critique douce, presque muette, de la modernité : une contre-image. Loin de toute rhétorique militante, la peinture de paysage devient alors une forme de résistance silencieuse, un acte poétique contre la dissipation du monde sensible.

Le tube de peinture

Dire que l’on peint en immersion dans le paysage en 1822 relève de l’anachronisme. Techniquement, il est alors presque impossible de réaliser en extérieur une œuvre qui puisse être reconnue comme une peinture à part entière — et a fortiori comme un tableau. Un tableau, à cette époque, se définit par son très haut degré d’achèvement : une surface lisse, unie, sans bavure, où rien ne laisse deviner le geste et sur laquelle il ne subsiste aucune trace d’outil.

Cela ne signifie pas pour autant qu’on ne puisse pas peindre sur le motif, mais ce que l’on réalise alors, ce sont des études. Ces esquisses, souvent faites sur papier, ne visent pas la finition : elles servent à capter un effet de lumière, une disposition des masses, une atmosphère. Ce sont des outils de travail, des exercices d’observation quasi scientifiques, mais parfois si expressifs qu’on les maroufle ensuite sur toile ou carton pour les conserver, voire les exposer (en privé).

peinture conservée dans des vessies de porc, ca. 1835

Mais peindre dehors, avant les années 1860, reste une entreprise périlleuse. Même en s'équipant de quelques pochons rudimentaires — des vessies de porc ficelées contenant de la peinture —, les artistes doivent encore affronter une série d’obstacles. Il faut allonger la pâte avec de l’huile ou un solvant pour pouvoir l’appliquer au pinceau ; il faut ensuite attendre que la surface sèche avant de la transporter, ce qui peut prendre des jours. Malgré tout, certains s’y essaient. C’est sans doute ce que montre Corot dans son dessin de 1829 représentant Stamatis Bulgari en train de travailler en plein air.

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

Portrait de Stamati Bulgari assis devant son chevalet

mention au pied du dessin : Stamati Bulgari en fureur avec raison

1829

Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, Fonds des Dessins et Miniatures,Paris, RF8738

Le dessin, au fusain ou à la mine de plomb, offre une alternative plus légère. Mais pour l’artiste comme pour son entourage, il reste d’un statut inférieur : l’œuvre rapportée de la forêt ne peut guère prétendre à une reconnaissance publique. Ce constat conduit certains à chercher d’autres médiums. Corot, toujours lui, choisit d’abord la gravure : technique exigeante, mais qui permet de maintenir une continuité entre la perception directe du paysage et le travail de la main. Il part donc dans la forêt avec une plaque de cuivre et une pointe sèche, et grave, sur le vif, ce qu’il observe. Une fois rentré à l’atelier, il passe ses plaques à la presse, tirant des épreuves bien plus « présentables » que ses dessins d’étude.

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

Paysage Italien

eau-forte, 31 x 42 cm, ca. 1860

Cliché-Verre

Corot se tourne ensuite vers une seconde technique, plus légère encore : le cliché-verre, à la croisée de la gravure et de la photographie naissante. Le principe : on recouvre une plaque de verre d’un vernis opaque, dans lequel on grave un dessin. Cette plaque est ensuite posée sur un papier photosensible, exposée à la lumière, puis plongée dans un révélateur : le dessin apparaît alors en positif, prêt à être fixé.

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

Le Petit Cavalier

impression moderne sur vélin (1932)

d’après un cliché-verre de 1854, 19 x 16 cm

Robaut Inv. 3163

collection privée

L’idée n’est pas de Corot seul. Dès 1853, à Arras, Constant Dutilleux, accompagné d’Adalbert Cuvelier et de Léandre Grandguillaume (ses beaux-fils), expérimentent le procédé. On parle d’abord du procédé Cuvelier père, d’Arras avant qu’en 1854, le photographe Barthélémy Pont, à Paris, dépose un brevet sur une technique identique, qu’il nomme autographie photographique. Pont commercialise alors des plaques recouvertes de collodion (une sorte de vernis), prêtes à être gravées. Le nom de cliché-verre n’apparaîtra que plus tard, supplantant d’autres appellations comme cliché-glace, photocalque, ou héliotypie.

Le procédé du cliché-verre, inspiré du daguerréotype (1839), permet de reproduire un dessin avec une grande précision — mais sans les valeurs de ton propres à la photographie moderne. Corot, Daubigny, Rousseau, Millet et même Delacroix y voient une manière de renouveler leur pratique : la main n’a plus à forcer, les griffures deviennent légères. Déjà s’annonce, dans cette économie du geste, la spontanéité du coup de brosse impressionniste. Van Gogh en poussera plus tard la logique jusqu’à supprimer tout dessin préparatoire.

Mais cette technique ne va pas être du goût de l’Académie, peu ouverte aux innovations, celle-ci verra dans les Clichés-Verre un dévoiement de l’art et une tricherie mécanique. Quant aux gravures de Corot, l’Académie les jugea « impures », leur reprochant (justement) d’avoir été faites sur le motif et d’être trop libres car conservant des traces gestuelles. On voit que l’Académie ne cède rien ou que très tard aux artistes de l’époque et encensés par la nôtre.

Ces tentatives témoignent de la proximité étroite qui unit peintres et photographes au milieu du XIXe siècle. Loin de se percevoir comme des concurrents autour d’un enjeu — la vraisemblance de la représentation — qui, au fond, les intéresse assez peu, on les voit ici explorer ensemble les voies d’une expression affranchie des contraintes picturales. Et si l’on cherchait un autre signe de cette complicité, on pourrait le trouver dans la toute première exposition de la Société anonyme des peintres, sculpteurs et graveurs : c’est chez Nadar que le groupe, appelé à devenir celui des Impressionnistes, trouva l’espace nécessaire pour exposer pour la première fois.

Ainsi, bien avant l’invention du tube, les peintres de Barbizon et leurs contemporains cherchent à rendre possible une forme de création immédiate, en lien direct avec la nature. Leurs efforts convergent avec ceux des photographes, des chimistes et des industriels.

Un capuchon à vis

C’est dans ce contexte que la maison Lefranc, en 1859, met au point un tube souple de peinture muni d’un capuchon à vis, en s’inspirant d’une invention antérieure de l’Américain John Goffe Rand. Grâce à cette innovation, la peinture devient non seulement transportable, mais surtout conservable. Elle ne sèche plus au fond d’une boîte, ne s’oxyde plus au contact de l’air. L’artiste peut glisser sa palette dans une gibecière, marcher dans la forêt, s’installer là où la lumière l’appelle, et commencer à peindre sur le motif — vraiment.

Dès lors, le paysage cesse d’être une construction mentale recomposée en atelier. Il devient une expérience directe, une confrontation physique de l’artiste avec les éléments, un corps-à-corps avec la lumière. L’essor du chemin de fer accélère encore ce mouvement : en une demi-journée, on quitte Paris pour la forêt de Fontainebleau. Le peintre n’est plus un narrateur inventant des histoires, mais un témoin du monde, tel qu’il se donne à voir — ici, maintenant.

Eugène Decan (1829-1893)

Corot à son chevalet, Crécy-en-Brie

peinture à l’huile sur toile, 30 x 40 cm, 1873

Fitzwilliam Museum, Cambridge, Inv. PD,132-1985

Laboratoire de perception

De cette révolution naît une nouvelle philosophie picturale. L’œuvre ne repose plus sur un sujet à représenter, mais sur un état à saisir. Les formes se dissolvent, les contours vibrent, la lumière devient substance. Il n’y a plus de hiérarchie académique : une mare, une berge, un nuage ont la même valeur plastique qu’un roi ou un dieu.

Cette approche, centrée sur la sensation immédiate, prépare le terrain à l’impressionnisme. Monet, Sisley, Pissarro prolongeront l’intuition des peintres de Barbizon, jusqu’à faire du paysage un espace mental, une surface d’expérimentation pour la vision elle-même.

Monet écrit :

Les autres peintres peignent un pont, une maison, un bateau. Ils peignent le pont, la maison, le bateau et ils ont fini… Je veux peindre l’air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau. La beauté de l’air où ils sont et ce n’est rien d’autre que l’impossible.

L’objet se confond avec son atmosphère. L’œil ne cherche plus une histoire, mais un frémissement.

Peu

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875)

Fontainebleau - Orage sur les Plaines

peinture à l’huile sur papier marouflé sur toile, 20 x 33cm, 1822

Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Inv. 1997-001

Ce que ces peintres inaugurent, c’est une esthétique du rien – ou plutôt de ce rien qui est dans tout et dans chaque chose: la vibration d’un brin d’herbe, la course d’un nuage, la lumière filtrant à travers un feuillage. Ils découvrent que la beauté n’a pas besoin d’être illustrée ; elle peut être éprouvée dans l’instant, dans la pure présence. Le paysage devient ainsi un miroir de l’intériorité, un langage sans mots, où chaque touche de pinceau restitue la fragilité du monde. Ce refus du « sujet » au sens classique n’est pas une démission, mais une conquête. Une conquête de liberté, de silence, de lenteur. En cela, la peinture de paysage du XIXᵉ siècle n’est pas une forme décorative ou contemplative : c’est une aventure spirituelle, une manière d’habiter le monde

autrement.

C’est cet élargissement des enjeux de la peinture qui autorise à parler de la peinture de paysage du XIXe siècle comme d’une révolution.

Claude Monet

Bras de Seine près de Giverny

peinture à l’huile sur toile, 81 x 92 cm, 1897

Museum of Fine Arts, Boston, Inv. 11.1261

Saline

En 1774, Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806) présente à Louis XV le projet d’une saline dont l’implantation ne répond à aucun présupposé. Ledoux fait l’avance d’un projet dans lequel il s’autorise la plus grande liberté dans la conception d’un site qui serait à la fois lieu de production et de vie, unifié par une géométrie rigoureuse, pensé pour réunir le social et l’économique sous les auspices de la raison.

Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806)

Salines Royales d’Arc-et-Senans

photographie contemporaine

Au-delà du programme industriel susceptible de retenir l’attention du monarque, les Salines royales d’Arc-et-Senans incarnent l’idée que l’architecture peut façonner une société plus juste, plus harmonieuse : Ledoux y poursuit une ambition morale, celle de réformer l’homme en réformant son cadre de vie. Ce projet, qui verra effectivement le jour, préfigure nombre d’expériences communautaires et architecturales de type utopiste. Quelques décennies plus tard, cette aspiration à organiser autrement le travail, l’habitat et les relations humaines trouvera une formulation systématique et radicale dans la pensée de Charles Fourier, et notamment dans sa Théorie des quatre mouvements (1808), qui propose une refondation intégrale des structures sociales à partir des passions humaines.

Charles Fourier :

Théorie des Quatre Mouvements

En 1808, dans Théorie des quatre mouvements et des destinées générales, Charles Fourier déploie une pensée audacieuse qui bouleverse les conceptions traditionnelles de l’ordre social et même cosmique. Au-delà d’une simple critique, son œuvre propose une refonte totale de l’existence humaine, articulée autour de quatre dynamiques fondamentales :

Le mouvement social

Fourier y dissèque les contradictions de la civilisation, fustigeant l’hypocrisie bourgeoise et l’économie oppressive. Il imagine des phalanstères : des communautés autogérées où la coopération remplace la compétition, où le travail devient plaisir, et où chacun trouve sa place dans une mécanique sociale réglée comme une horloge passionnelle.

Le mouvement animal

Contre les moralistes répressifs, Fourier célèbre les instincts humains. Ses attractions passionnelles révèlent une loi simple : le bonheur naît de l’assouvissement des désirs, non de leur étouffement. En organisant les passions au lieu de les nier, la société peut atteindre l’équilibre.

Le mouvement organique

La Terre elle-même est en évolution. Fourier annonce des métamorphoses géologiques et climatiques — un adoucissement futur des pôles, des saisons plus clémentes — comme si la nature conspirait à l’harmonie. Sa vision, mi-scientifique mi-prophétique, fait de la planète un être vivant en perpétuelle transformation.

Le mouvement matériel

Inspiré par Newton mais emporté par son lyrisme, Fourier décrit un univers régi par des lois mécaniques… et poétiques. Ses prédictions fantaisistes (des océans devenant limonade, un ciel peuplé d’étoiles bienfaisantes) illustrent sa conviction : la matière elle-même tend vers la douceur et l’abondance.

Utopie séminale

Fourier brouille les frontières entre science et utopie. Son livre, pamphlet contre les faux philosophes tel Voltaire, annonce un monde où femmes et hommes seraient enfin libres, où les passions serviraient le collectif, et où la Terre deviendrait un jardin sans hiver. Bien que moqué en son temps, son socialisme utopique inspirera coopératives et mouvements d’émancipation, prouvant que ses rêves les plus fous avaient des racines résolument humaines.

1Un phalanstère est une association de travailleurs vivant en communauté. Propriétaires du capital ils en partagent les bénéfices. Le phalanstère rassemble tous les éléments considérés comme nécessaires à la vie harmonieuse, c’est donc à la fois un lieu de travail et de vie, on y trouve donc des logements et des écoles. Jean-Baptiste André Godin, industriel du XIXème siècle, sera à l’initiative de la création du Familistère de Guise qui sera un phalanstère jusqu’en 1968, avant de devenir le musée qu’il est aujourd’hui.

Charles Fourier (1772-1837)

Théorie des quatre Mouvements

et des Destinées Générales

Leipzig, édition de 1808

La conception des colonies d’artistes, la possibilité de les imaginer, doit beaucoup au premier des Quatre Mouvements : celui qui imagine le phalanstère comme modèle d’organisation spatiale et sociale.

Cette idée, adossée à celle de L’Attraction Passionnée du même auteur, structure la possibilité d’une harmonie universelle des humains et forme une critique radicale de la société industrielle qui va être très en vogue sur tout le 19ème siècle. Les colonies d’artistes sont inspirées par cette proposition d’un mode de vie communautaire dont l’organisation permet à chacun de ses membres un épanouissement personnel dans son domaine de prédilection.

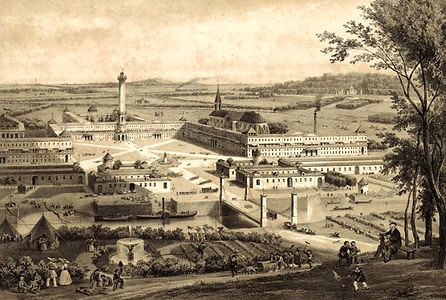

Henry Fugère et Charles Daubigny

Vue d’un phalanstère,

village français composé d’après la théorie sociétaire de Charles Fourier, ca 1820

Houghton Library, Harvard University, USA

Le travail qui dénonce le travail

Ce modèle organisationnel, celui de la communauté, garde encore quelque chose d’enviable et qui transparaît dans l’ensemble des modèles communautaires formés depuis, qu’il s’agisse des associations les plus sages ou des ZAD les plus engagées. L’idée qu’il entretient est celle de l’épanouissement des facultés personnelles, dans un environnement coopératif donc bienveillant, même si, affrontée à la réalité, cette vision idéalisée s’est souvent heurtée à des dissensions internes qui ont, dans bien des cas, conduit à la dissolution de la colonie. On doit garder à l’esprit que la fondation des colonies se fait autour de l’expérience d’une seule personne (qui en agrège d’autres en partageant son enthousiasme).

anonyme

Enfants travaillant dans une fabrique, 1833

Au-delà de son image positive et persistante, la colonie (jusqu’aux colonies de vacances) porte une critique de l’organisation du travail et de la société de laquelle est issue.

Si, dans la société, l’idée du travail est indexée sur celle du labeur, dans la colonie elle se retrouve associée à celle d’une dévotion entière et désintéressée (qu’à l’excès on nomme souvent “passion”). Et cette notion a quelque importance puisque la motivation des colonies, leur raison d’être, ça n’est ni le loisir ni l’oisiveté mais bien le travail et la production. Pour celles qui nous concernent ici au premier chef, il s’agit de peindre et les peintres diraient (et disent encore) : il s’agit de travailler.

Travailler, et même, travailler sans compter ses heures, et travailler dans des conditions réunies pour permettre le développement d’une faculté typiquement humaine : la créativité. Les colonies, par leur organisation, soutiennent la possibilité que la créativité, vertu encore cardinale de nos jours, s’obtient par la bienveillance et non par la coercition.

L’inspiration des colonies d’artistes provient de l’idée que les individus aiment travailler. Le travail n’est pas le régime d’un asservissement ou de l’exploitation d’un individu sur un autre, non, le travail est une activité régulière favorisant l’épanouissement des individus et participant de l’enrichissement matériel et spirituel de la communauté.

David Thoreau : Walden

Henry David Thoreau (1817-1862)

Walden ou la vie dans les bois, édition de 1854

Ticknor and Fields, Boston

Si Fourier dessine les plans d’un monde réorganisé selon les lois du désir, c’est dans une autre direction, plus intime mais tout aussi radicale, que s’engage Henry David Thoreau quelques décennies plus tard.

Avec Walden (1854), il ne propose ni système ni architecture, mais une expérience vécue, retranchée du tumulte économique et social, dans une cabane au bord d’un étang.

Là où Fourier rêve de phalanstères abritant l’harmonie collective, Thoreau explore la possibilité d’une réforme de soi par le retrait, la simplicité et l’observation de la nature. Deux démarches qui divergent dans leur forme, mais qui partagent une même conviction : que la transformation du monde commence par celle des conditions de vie. Et c’est à partir de ces matrices — un bâtiment, deux textes — que se dessinent en creux les grandes lignes de l’art du XIXe siècle : un art qui cherche son sens hors des institutions, dans l’utopie sociale ou dans la solitude choisie.

Une cabane, un étang, le monde

Lorsque paraît Walden ou la Vie dans les bois, Henry David Thoreau offre bien plus qu’un récit de retraite solitaire. Ce livre dense, traversé de notations météorologiques, de méditations philosophiques, de critiques sociales et de descriptions poétiques, deviendra l’un des textes fondateurs de l’écologie littéraire et un jalon majeur pour comprendre l’évolution du regard porté sur la nature au XIXᵉ siècle.

Durant deux ans, deux mois et deux jours, Thoreau choisit de s’installer dans une cabane qu’il a lui-même construite au bord de l’étang de Walden, près de Concord, dans le Massachusetts. Ce geste, à la fois simple et radical, affirme une rupture : avec la société marchande, avec le confort moderne, avec la vie automatisée.

En s’immergeant dans la forêt, Thoreau ne cherche pas à fuir le monde, mais à le penser autrement – à le ressentir depuis ses marges.

La nature est un acte

Walden est tout à la fois : un journal de bord, un traité naturaliste, un pamphlet moral et un manifeste de vie alternative. Thoreau y développe une vision profondément subversive pour son époque. Il rejette les valeurs dominantes de progrès, de consommation et d’accumulation. Il s’attaque à la logique industrielle naissante, qu’il juge aliénante et destructrice. À la place, il propose une éthique fondée sur la simplicité, la lenteur, le lien direct avec les cycles du vivant.

Cette vision puise ses racines dans le transcendantalisme américain, courant philosophique et spirituel dont Emerson fut l’un des chefs de file.

Elle repose sur trois piliers :

-

Une immersion sensorielle et spirituelle dans la nature, conçue comme source de vérité et de régénération.

-

Une critique acerbe de la modernité industrielle, de ses machines et de ses valeurs d'efficacité.

-

Une quête d'harmonie entre l’individu et les rythmes naturels, entre l’intériorité et le cosmos.

Ce triptyque va connaître une belle postérité : on le retrouvera dans la fondation de l’essentiel des groupements, associations et colonies alternatives qui vont fleurir, principalement en §Europe et aux États-Unis, depuis le dix-neuvième siècle.

De texte marginal à œuvre fondatrice

À sa parution, Walden ne rencontre pas un grand succès. Certains lecteurs, notamment chrétiens conservateurs, le jugent immoral, suspectant derrière l’appel à la solitude et à la liberté une forme d’orgueil ou d’anarchie douce. Il faut attendre le début du XXᵉ siècle pour que l’œuvre soit reconnue comme un pilier de la littérature américaine. A partir de 1926 Walden sera la cité parmi les textes fondateurs de l’esprit américain, aux côtés de Moby Dick de Melville et des Feuilles d’herbe de Whitman.

Depuis, Walden n’a cessé d’inspirer penseurs, écrivains, écologistes, mais aussi artistes en quête d’une nouvelle relation au monde.

Et plus, puisqu'affinités

La pensée de Thoreau résonne particulièrement avec les communautés artistiques dont elle est contemporaine et qui, dès la première moitié du XIXᵉ siècle, cherchent à s’éloigner des centres urbains pour vivre et créer au contact de la nature.

À Barbizon, Pont-Aven ou Willingshausen, les artistes rejettent l’enseignement académique et la société bourgeoise pour renouer avec une expérience directe du paysage. Comme Thoreau, ils valorisent la simplicité de vie, les habitats rudimentaires, l’écoute attentive du vivant. Frondeuse, humaniste et naturaliste à la fois, on a là quelque chose qui flotte dans l’air du temps.

Mais là où Thoreau choisit la solitude, les peintres forment des communautés. Là où Walden exprime une posture radicalement individuelle, les colonies d’artistes construisent un mode de vie partagé. Cette tension entre isolement et communauté est féconde : elle traverse toute l’histoire des avant-gardes, entre ermitage et phalanstère, entre cabane et cercle.

Malgré ces différences, un même esprit anime ces deux mouvements :

-

une défiance à l’égard de la ville, de l’industrie et de la norme sociale,

-

une recherche de vérité dans le contact sensible avec la nature,

Esthétique de l'attention : Thoreau et Ruskin

Cette révolution du regard ne se limite pas à l’Amérique de Thoreau. Elle trouve un écho puissant en Angleterre chez John Ruskin, critique d’art et penseur central du XIXᵉ siècle. Comme Thoreau, Ruskin défend l’idée que l’observation minutieuse de la nature est une école de vérité. Dans Modern Painters (1843), il célèbre Turner, dont les ciels tourmentés révèlent une vision émotionnelle du monde, proche des descriptions météorologiques de Walden.

Pour Ruskin, le peintre véritable doit devenir botaniste, géologue, météorologue. Il ne s’agit pas seulement de représenter le réel, mais de s’y relier par un travail attentif, patient, aimant.

C’est cette même exigence de contact sensible et de fidélité au vivant qui inspire le mouvement Arts & Crafts, né autour de William Morris vers 1860. Les ateliers ruraux de Morris, notamment à Kelmscott, incarnent une forme de phalanstère artistique, où l’artisanat devient une pratique de résistance à la modernité industrielle.

Hermann Allmers avec les peintres de Worpswede, 1895

Peindre vite, peindre juste

Les développements techniques du XIXᵉ siècle permettent justement cette nouvelle approche. L’invention du tube de peinture en 1841, les chevalets pliables, les boîtes portatives transforment la pratique picturale. Les artistes peuvent désormais sortir de l’atelier et travailler sur le motif, en plein air, dans l’urgence de la lumière changeante.

C’est ici que l’on retrouve, presque littéralement, la leçon de Thoreau : S’éveiller à la vie.

Peindre vite, c’est capter l’instant avant qu’il ne s’éteigne.

C’est marcher, se tenir debout, peindre avec son corps.

C’est accepter l’inachèvement comme une forme de justesse.

Les pochades1 de Corot, exécutées en vingt ou trente minutes, les aquarelles de Boudin, les « notes » de Monet (qui refusait de dire « je peins », préférant « je note »), participent d’un même élan : rendre compte d’une sensibilité du monde, plus que d’un objet.

Une écologie du regard

L’influence de Walden ne se limite pas à la littérature ou à la philosophie. Elle irrigue toute une transformation du rapport au paysage, de la technique picturale et de la sensibilité artistique au XIXᵉ siècle. Les colonies d’artistes, les écrits de Ruskin, les expériences d’atelier rural ou les innovations de la peinture de plein air sont autant de manifestations concrètes de ce que l’on pourrait appeler, avec recul, une écologie du regard.

Thoreau, par son appel à vivre délibérément, à ralentir le pas, à aiguiser le regard et l’écoute, dessine les contours d’un autre rapport au monde qui demeure, aujourd’hui encore, d’une brûlante actualité. Dans chaque cabane, chaque carnet d’esquisses, chaque paysage traversé de lumière, résonne son intuition première :

Je suis venu dans les bois parce que je voulais vivre délibérément.

Du phalanstère à la colonie

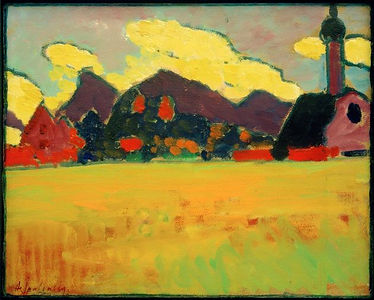

Alexej von Jawlensky (1864-1941)

Landschaft bei Murnau (Paysage près de Murnau), 1910

Hilti Art Foundation

Une réponse communautaire à la modernité industrielle

Au XIXᵉ siècle, face à la montée en puissance de l’industrialisation et à la consolidation d’un ordre bourgeois fondé sur la productivité, la propriété privée et la vie urbaine, surgissent un peu partout en Europe des expériences de vie collective.

Ces expériences, souvent marginales mais fondatrices, cherchent à inventer des alternatives concrètes à la société capitaliste. Parmi elles, le phalanstère imaginé par Charles Fourier (1772–1837) occupe une place emblématique. Ce théoricien social, classé parmi les grands «utopistes » du XIXᵉ siècle aux côtés de Robert Owen ou de Saint-Simon, propose un modèle radicalement différent d’organisation sociale, fondé sur l’harmonie des passions, le travail choisi (ou travail attrayant) et la dissolution des structures hiérarchiques traditionnelles, notamment celles de la famille patriarcale.

Fourier défend des idées audacieuses pour son temps : l’égalité entre les sexes, la libération des désirs, la valorisation de l’imagination et de la créativité entendues comme forces sociales. Son phalanstère – cette communauté autogérée organisée selon les affinités affectives et professionnelles – n’a connu que peu de réalisations concrètes, malgré les efforts de ses disciples, notamment Victor Considerant. Mais l’esprit qui les anime, fait de liberté, de coopération et de poésie sociale, va traverser le siècle et influencer d’autres formes de vie collective, notamment dans le monde artistique.

Artistes de la colonie d’Önningeby

Hanna Rönnberg, Georg Nordensvan et Edvard Westman, 1892

Les artistes, eux aussi sensibles aux bouleversements du monde moderne, vont s’inspirer de ces idéaux pour inventer leurs propres micro-sociétés. En marge des institutions officielles, ils imaginent des lieux de retrait où l’art et la vie se mêlent, loin des académies, des salons et du tumulte des villes.

Du phalanstère à Barbizon : l'éclosion des colonies d'artistes

Dès les premières décennies du XIXᵉ siècle, des communautés d’artistes se forment en Europe, autour d’un désir partagé d’indépendance et de réinvention du quotidien. On assiste à la naissance de véritables colonies artistiques, souvent situées à la campagne, où l’on vit et travaille ensemble, dans un esprit de coopération et de rupture. La colonie de Willingshausen, en Allemagne, fondée dès 1814, est l’une des plus anciennes. En France, le village de Barbizon devient, dès les années 1820, le cœur battant d’un nouveau modèle d’existence artistique, bientôt rejoint par d’autres lieux emblématiques comme Pont-Aven, Grez-sur-Loing ou Concarneau.

Anonyme

familles d’artistes de la Colonie de Willingshausen réunies dans l’atelier de Carl Banzer

avec le peintre Hermann Katelhön jouant de la guitare au premier plan

ca. 1830

Ces communautés, très diverses dans leur fonctionnement, partagent néanmoins plusieurs traits caractéristiques. D’abord, elles rejettent l’enseignement académique et la peinture d’atelier au profit du travail en plein air, en lien direct avec la nature. Le paysage devient un motif central, mais aussi un mode de vie : peindre, c’est vivre avec, dans et par le monde naturel.

Ensuite, elles revendiquent une forme d’autodidaxie : les artistes fuient les circuits officiels de reconnaissance (salons, académies, commandes d’État) pour inventer une autre forme de légitimité, fondée sur l’estime mutuelle et la reconnaissance entre pairs.

Enfin, ces colonies s’ancrent dans les territoires qu’elles habitent. Elles ne viennent pas simplement représenter la campagne, mais s’y établir, s’imprégner des savoirs locaux, dialoguer avec les habitants. La relation entre ville et campagne s’y trouve réinventée, dans un va-et-vient constant entre cosmopolitisme artistique et enracinement rural.

Cette dynamique n’est pas isolée : entre 1870 et 1914, près de 200 colonies d’artistes voient le jour à travers l’Europe, de Newlyn en Cornouailles à Abramtsevo en Russie. Certaines, comme la colonie Szabados fondée à Budapest en 1909, existent encore aujourd’hui.

Le laboratoire des avant-gardes

Ces colonies d’artistes ne se contentent pas de fuir la modernité industrielle : elles en proposent une relecture. Elles critiquent la logique utilitariste, la séparation entre travail et vie, la déshumanisation des rapports sociaux. Mais elles ne s’inscrivent pas dans un refus absolu de la modernité : paradoxalement, elles en exploitent certains outils – notamment le chemin de fer, qui permet aux artistes urbains d’accéder aux campagnes – pour créer des zones d’expérimentation.

Elles opèrent ainsi une synthèse originale entre l’aspiration à l’authenticité (la redécouverte des techniques artisanales, du rythme des saisons, de la vie villageoise) et l’invention de formes artistiques résolument nouvelles. L’impressionnisme, le symbolisme, l’Art nouveau, ou encore les mouvements sécessionnistes d’Europe centrale, tous trouvent dans le « format » des colonies un terreau fertile, un espace de rupture autant que de recherche.

Les formes de vie qui y naissent ne se réduisent pas à des styles ou des écoles : ce sont des écosystèmes où les frontières entre art, artisanat et quotidien sont volontairement brouillées. Le peintre devient jardinier, l’architecte tisse des liens avec les traditions populaires, la création ne se conçoit plus comme une œuvre unique mais comme un mode d’être au monde.

Gabrielle Münter (1877-1962)

Vassily Kandinsky dans le jardin de la maison de Murnau, 1910

Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, Munich

L'art comme manière de vivre

En définitive, les colonies d’artistes du XIXᵉ siècle prolongent à leur manière le rêve fouriériste d’une société réconciliée. Là où les phalanstères n’ont pu s’imposer que comme de rares tentatives, les communautés artistiques ont su inventer une forme de résistance durable. Elles ne prétendent pas réorganiser toute la société, mais elles esquissent, à petite échelle, une autre manière de vivre, de produire, de se relier au monde. Leur force tient à cette modestie apparente : elles agissent par le geste, par l’exemple, par la contagion sensible plutôt que par la théorie.

Cet héritage traverse les décennies. On le retrouve dans les expériences de Bauhaus, dans les ateliers d’artistes des années 1960, dans les squats créatifs, les éco-villages, les résidences d’artistes contemporaines. À chaque époque, face aux crises, renaît ce besoin de faire de l’art non plus un objet de distinction, mais un principe de vie. Une manière de redonner sens à l’existence, de renouer avec le monde, et d’habiter autrement le temps.

Des colonies aux avant-gardes

convocation pour l’élection de la Commission fédérale des Artistes de Paris

affiche, 1871

Sous le vernis inoffensif de simples regroupements d'artistes se cachait une révolution silencieuse. Les colonies du XIXe siècle, de Barbizon à Pont-Aven, furent bien plus que des ateliers à ciel ouvert - elles inventèrent une nouvelle manière d'être au monde. En rejetant la modernité industrielle, ces communautés tissèrent patiemment les fils d'une contre-culture où l'art et la vie quotidienne fusionnaient naturellement. Leur quête d'authenticité les conduisit à expérimenter des formes d'autogestion préfigurant les modèles anarchistes : partage des matériaux, rotation des modèles, mutualisation des savoirs. Ces micro-sociétés artistiques, protégées par leur apparente marginalité, cultivaient en réalité les graines d'une alternative globale.

Lors qu’éclate la Commune de Paris en 1871, cette fermentation souterraine trouve un terrain favorable à son expression politique. La Fédération des Artistes, menée par Courbet, transpose à l'échelle municipale les pratiques des colonies : élection démocratique des conservateurs, gestion collective des ateliers, abolition des hiérarchies académiques. Deux ans plus tard, la création de la Société Anonyme Coopérative par Monet, Renoir et Pissarro parachève cette émancipation en offrant aux artistes les moyens de s'affranchir définitivement du système des Salons.

Parmi ces pionniers, Camille Pissarro incarne le lien organique unissant l'avant-garde picturale et les réseaux révolutionnaires. Proche de Kropotkine - dont il illustre La Conquête du pain - le peintre transforme son atelier d'Éragny en laboratoire d'anarcho-communisme appliqué : suppression des rapports maître/élève, partage équitable des revenus, culture potagère collective. Cette expérience personnelle démontre comment les principes des colonies pouvaient se muer en véritable programme politique.

Cette initiative va persister dans les avant-gardes du XXe siècle. À Murnau Kandinsky puise l'inspiration pour ses premières abstractions. Le Cabaret Voltaire de Zurich, berceau de Dada, reprend l'esprit communautaire des colonies tout en radicalisant leur subversion. Quant au Bauhaus, il systématise leur héritage en créant une véritable cité-artiste où ateliers, dortoirs et scènes de théâtre fusionnent dans un Gesamtkunstwerk vivant.

Aujourd'hui encore, des squats artistiques comme Christiania à Copenhague ou les coopératives d'artistes parisiennes perpétuent cette lignée secrète. Leur persistance témoigne de la vitalité d'un rêve né dans les clairières de Barbizon : celui d'une société où l'art ne se contenterait pas d'imiter la vie, mais en deviendrait le principe organisateur.

Cézanne s'en allant peindre

Cézanne s’en allant peindre, 1877

akg-image / World history Archives

Ces jalons étant posés, et profitant de ce que Cézanne s’en aille peindre au paysage, nous allons pouvoir entrer au détail de ce que furent les écoles privées parisiennes et sa consœur bohème à un âge qui fut, à bien des égards, celui des révolutions.

De Forêt à Saline, nous allons maintenant vers la Clairière...