La Vie est Ailleurs

Académies et Bohème parisienne

Au milieu du XIXᵉ siècle, l’École des Beaux-Arts dominait encore sans partage le paysage académique. Elle imposait ses critères esthétiques à travers un enseignement rigoureux : copie d’après l’antique, concours du Prix de Rome, soumission au Salon officiel. On y croisait des maîtres consacrés, formant à leur suite comme à leur bénéfice une génération de peintres destinés aux honneurs et à la reconnaissance institutionnelle.

Mais cet enseignement, aussi prestigieux fût-il, rebutait les esprits plus aventureux, qui pouvaient alors trouver à se faire une place dans les ateliers privés : plus souples, plus perméables aux idées neuves, ils constituaient un laboratoire propice à l’éclosion des individualités.

À Paris, entre 1820 et 1870 et en marge de l’École des Beaux-Arts, deux mondes coexistaient — souvent en tension, mais aux porosités fécondes : d’un côté, les académies privées, encadrées par des artistes reconnus ; de l’autre, la Bohème, née dans les cafés, les garnis1 et les ateliers partagés, où s’inventait une autre manière de vivre et de penser l’art — les coudées franches, par des virtuoses de l’ironie et de l’improvisation.

Honoré Daumier (1808-1879)

Les Greniers illustration pour La grande Ville – Nouveaux Tableaux de Paris lithographie, 1844

Bibliothèque Nationale de France, Inv. 4-LI3-145

C’est dans le télescopage entre ces deux mondes que l’identité symbolique de l’artiste se transforme. De la rencontre entre les élèves des écoles privées et les écrivains, journalistes ou poètes des cercles bohèmes, émerge une nouvelle figure symbolique : celle de l’artiste comme incarnation de la liberté individuelle, et du droit à une subjectivité absolue que la société post-révolutionnaire avait promis d’accorder à chacun (Liberté-Egalité-Fraternité étant inscrit, gravé, sur tous les frontons). Dans l’argot de l’époque, cette rencontre c’est celle du rapin et du bousingot, et de cette rencontre va naître la figure enviable de l’artiste moderne : têtu, obsédé, excentrique et marginal, soit un exhaustif contre-portrait de celui de la petite-bourgeoisie.

Honoré Daumier (1808-1879)

Type Français : Le Rapin méprise la foule qui rit de ses cheveux graisseux

estampe, 35 x 28 cm, date inconnue

Musée Carnavalet, Paris, Inv. G.2746

En marge des écoles se formait ainsi une autre sociabilité, plus souterraine et plus affective : celle de la Bohème. L’entraide matérielle, les loyers impayés, les modèles partagés, les utopies débattues au zinc des cafés jouaient un rôle central dans cette contre-société. À la Nouvelle Athène ou à la Closerie des Lilas, on vit arriver Monet, Renoir, et Sisley, aux tables de Zola, Beaudelaire et Gautier.

Peindre était en voie de devenir un geste de rupture, une affirmation personnelle. L’impressionnisme, en ce sens, ne repose sur aucune unité stylistique stricte : ce qui relie ses figures, c’est la volonté, chez chacune d’elles, de construire un projet singulier, un style propre, quelque chose comme une preuve de personnalité dont le plus simple témoignage suffisait à le rendre respectable.

Dès les années 1830, les artistes quittent l’atelier de Gleyre. Ils abandonnent une carrière tracée pour peindre à Chailly-en-Bière. On vivait de peu, mais l’échange de toiles, de repas et de modèles tissait des solidarités durables. Bazille hébergeait Monet ; Renoir mangeait à sa table. On ne peignait plus pour accéder à la notabilité, mais pour vivre, pleinement, une vie d’artiste.

La trajectoire est récurrente : une formation classique, suivie d’une rupture — emblématisée par le Salon des Refusés de 1863 —, puis une plongée dans la Bohème, rythmée par les ateliers partagés, les cafés et les colères contre l’institution. Pour en saisir la géographie, il suffit de superposer la carte des institutions (l’École des Beaux-Arts dans le Quartier latin, les ateliers du faubourg Saint-Germain) avec celle des lieux de la Bohème (la Butte Montmartre, les bistrots de la Rive droite).

Les témoignages abondent. Renoir écrit :

Gleyre nous faisait copier des antiques. Heureusement, la vie était ailleurs : dans les jardins, les bals populaires....

Henri Murger, dans Scènes de la vie de Bohème, décrivait l’atelier comme :

une république où l’on vote des lois contre l’Institut.

C’est une époque d’allers-retours constants, où les rôles se brouillent : les peintres sortis des académies se plongent dans les cafés de la Bohème ; les écrivains vont se frotter aux ronces de Fontainebleau. Les frères Goncourt, observateurs irremplaçables du foisonnement parisien de l’époque, visiteront Barbizon en 1850 et 1852.

anonyme

Le Cabaret des Assassins, déjà Le Lapin Agile

22, rue des Saules, Paris, ca. 1900

Chaque atelier avait alors sa tonalité propre. L’Académie Suisse s’imposa comme le véritable sanctuaire de la Bohème et sera pour ses élèves le meilleur coupe-file vers le Cabaret des Assassins (futur Lapin Agile). Alfred Grévin, élève en 1855 de l’Académie Suisse, exposa à plusieurs reprises avec les Arts incohérents, mouvement joyeusement irrévérencieux. Le Bal des Quat’z’Arts, en 1893, fut co-organisé par d’anciens modèles de l’Académie Suisse.

En 1861, Jules Vallès écrivait :

L’Académie Suisse est le vestiaire où les rapins déposent leurs préjugés avant d’aller au Parnasse ou à la Closerie.

L’atelier Gleyre, à l’inverse, restait plus fermé. Peu de ses élèves fréquentaient les cercles bohèmes — à deux exceptions près : Whistler, que l’on retrouve au Café Molière dès 1856, et Charles Cros, futur Incohérent. Mais cela restait marginal.

En 1863, Edmond de Goncourt notait avec ironie :

Les Gleyristes nous regardent comme des sauvages – sauf ce diable de Renoir qui vient voler nos poses.

L’atelier de Cogniet occupait quant à lui une position intermédiaire. Moins flamboyant mais influent, il forma plusieurs artistes qui exposèrent dès 1848 au Salon des Jeunes-France. Cogniet lui-même accueillait dès 1832 dans son atelier les répétitions clandestines de Hernani, et a entretenu une correspondance nourrie avec Théophile Gautier.

Jean Ignace Isidore Gérard Grandville (1803-1847)

La Bataille d’Hernani

gravure, 1830

C’est bien l’Académie Suisse qui, par sa souplesse, son absence de hiérarchie, sa proximité géographique avec Montmartre et ses tarifs accessibles, fut le principal pourvoyeur d’étudiants dans les bras de la Bohème. Au Salon des Refusés de 1863, l’essentiel des artistes jugés scandaleux venaient de l’Académie Suisse (Manet, Pissarro, Cézanne, Guillaumin, Monet...), contre une toute petite minorité issue de l’atelier de Gleyre.

On ne peut donc pas résumer le XIXᵉ siècle artistique parisien à une opposition binaire entre l’académisme (les Beaux-Arts) et la Bohème sans placer entre les deux les étudiants des académies privées. Ce que révèle cette période, c’est l’existence d’un écosystème traversé de tensions mais aussi de fertilisations croisées entre figures officielles et marginales.

C’est dans cette effervescence qu’émergera en 1866 une nouvelle structure : l’Académie Julian. Elle portera l’élan d’un format désormais légitimé, en accueillant un public de plus en plus large, composé d’hommes comme femmes, mus par leurs aspirations artistiques. Parallèlement, les artistes de la génération précédente s’organiseront en collectifs, en sociétés ou en coopératives destinées à protéger leurs œuvres et leur autonomie.

Et si la Commune de Paris fut le moment à la fois de l’épiphanie et de la répression de ces tentatives progressistes, c’est la littérature, la poésie et surtout le théâtre de cabaret qui porteront la flamme de cette fronde. L’Académie, incapable d’écraser les peintres rebelles, ne pourra jamais noyer dans le sang montmartrois ce que ces derniers incarnaient désormais : la sauvagerie du rire, le tapage du cancan, et les roueries de la canaille.

Maurice Boutet-de-Monvel (1850-1913)

Apothéose de la Canaille ou Le Triomphe de Robert Macaire

peinture à l’huile sur toile, 430 x 332 cm, 1884

Musée des beaux-Arts d’Orléans, Inv. D.80.11

L’Auberge de la Mère Antony

un manifeste d’amitié et de liberté

Auguste Renoir (1841-1919)

Le Cabaret de la Mère Anthony à Marlotte

peinture à l’huile sur toile, 194 x 131 cm, 1866

Nationalmuseum, Stockholm, Inv. NM 2544

Peint par Renoir en 1866, L’e Cabaret de la Mère Antony à Marlotte témoigne d’une sociabilité artistique nouvelle, bohème mais structurée, qui s’épanouit en marge des institutions. Dans cette scène de genre qui semble un instantané, Renoir réunit ses plus proches compagnons de route : Alfred Sisley, Camille Pissarro et Jules Le Cœur. Comme lui, ils explorent alors une peinture de plein air affranchie des règles académiques, nourrie par l’influence de Corot et par leurs escapades dans les paysages forestiers de Fontainebleau.

À cette époque, Marlotte est tout à la fois un refuge et un lieu de passage, une alternative discrète à Barbizon, déjà très fréquentée. Ici, on peint, on débat, on vit sans se soucier du Salon. La Mère Antony, aubergiste bienveillante et figure emblématique du village, offre à cette communauté éphémère un ancrage et un cadre. Loin d’être un simple portrait de groupe, le tableau donne corps à un idéal : celui d’une peinture vivante, partagée, ancrée dans l’instant et dans un mode de vie choisi. Renoir y compose une sorte de manifeste en actes — Sisley attablé, Le Cœur rêveur, Pissarro en retrait dans la lumière — où les frontières entre paysage et scène de genre s’estompent au profit d’une scène vécue du quotidien, une sorte de peinture d’histoire discrète. Ce n’est pas un art théorique, mais un art qui se vit : l’amitié et la conversation en sont la dynamique.

Un collectif informel, prélude à l’impressionnisme

En 1866, cette représentation de la sociabilité artistique est presque en avance sur son temps. Les "contre-académies" n’en sont qu’à leurs débuts : il faudra attendre 1868 et le Salon des refusés, puis 1874 et les premières expositions impressionnistes, pour que la rupture s’officialise. A Marlotte comme à Barbizon, une logique nouvelle se met en place : celle d’une communauté d’expérience, où priment la camaraderie, le contact direct avec la nature et la simplicité des échanges, à l’opposé de l’académisme hiérarchisé et clos.

L’auberge, lieu éphémère et ouvert, devient ici l’équivalent d’un atelier. L’art ne naît plus entre quatre murs, mais dans le partage d’un repas, dans une discussion à bâtons rompus et à égalité. Ce dont Renoir fait l’éloge de ce tableau ça n’est pas de ses talents d’orateur mais de sa qualité d’écoute.

Sisley, Pissarro et Renoir ne sont pas unis par un dogme esthétique, mais par un désir commun : créer autrement à partir du réel. Ce moment annonce d’autres expériences "hors-institution" — l’École de Barbizon avant eux, les colonies de Pont-Aven ou Grez-sur-Loing après — où l’auberge, la clairière et le cabaret deviennent des creusets de création. Même l’atelier de Gleyre, où ils se sont tous formés, était déjà un espace d’émulation plus que de reproduction. Mais c’est dans les marges, à Marlotte, qu’émerge ce "groupe sans nom", préfiguration des impressionnistes comme collectif de refus, puis de proposition.

L’auberge, scène d’une modernité en gestation

Ce que Renoir immortalise, c’est un creuset fragile mais décisif, où l’art et la vie ne font qu’un. Sous des apparences tranquilles, la scène porte en elle les germes d’une révolution : une modernité picturale fondée sur la liberté, la proximité et le regard partagé.

L’auberge de la Mère Antony s’inscrit ainsi dans une lignée de lieux mythiques — l’auberge Ganne à Barbizon, la Pension Gloanec à Pont-Aven, le Chat Noir à Paris — qui ont servi de forums alternatifs aux artistes. La tablée devient scène, le cabaret se fait laboratoire d’idées : ces espaces incarnent une vie commune en rupture avec la société industrielle, où l’art se réinvente dans la convivialité et l’échange.

L’Académie Julian (1866–1916)

Atelier libre et foyer d’avant-garde

Fondée en 1866 par Rodolphe Julian, peintre issu du Midi de la France au caractère chaleureux et entreprenant, l’Académie Julian fut plus qu’une simple école d’art privée. À une époque où l’École des beaux-arts conservait jalousement ses privilèges, et à la suite des Académies Suisse et Cogniet, Julian ouvrit grand ses portes aux publics marginalisés par l’institution : les étrangers, les femmes, les indépendants. L’esprit d’ouverture, l’éclectisme des styles, la liberté pédagogique et l’intensité du travail en atelier firent rapidement de l’Académie Julian un foyer d’émulation artistique sans équivalent à Paris.

anonyme

L’Atelier des Femmes à l’Académie Julian

Paris, 1885

A ses débuts, l’école s’installe dans un local modeste du passage des Panoramas, dans le IIᵉ arrondissement de Paris. En 1880, une section réservée aux femmes ouvre au 51 rue de Vivienne – une initiative encore rare à l’époque. Elles y travaillent dans des conditions proches de celles des hommes : dessin d’après un modèle vivant, peinture académique, confrontation critique.

Sous la direction d’artistes réputés tels que William Bouguereau, Jean-Paul Laurens, Jules Lefebvre ou Tony Robert-Fleury, l’Académie attire bientôt des élèves venus du monde entier : Allemagne, Angleterre, Suisse, États-Unis, Russie, Pologne, Canada, Hongrie… Et parmi eux, des femmes comme Marie Bashkirtseff, qui consigna cette expérience dans le journal qui fera sa postérité.

Le ton est donné : malgré la rigidité académique incarnée par Bouguereau, à l’Académie Julian, on apprend à dessiner comme on apprend à vivre. Loin d’imposer un dogme stylistique, l’enseignement laisse place à l’expérimentation, à la diversité, à l’écoute.

Si l’on y ajoute l’extraordinaire longévité d’une académie encore active aujourd’hui, on comprend mieux pourquoi tant d’artistes y ont trouvé un terreau fertile. L’institution vit naître ou accueillir Käthe Kollwitz, Emil Nolde, Childe Hassam, John Singer Sargent, Grant Wood, Louise Bourgeois, Pierre Bonnard, Maurice Denis, André Derain, Paul Sérusier, Édouard Vuillard, Jacques Villon, Henri Matisse, Fernand Léger, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, François-Xavier Lalanne ou encore Jacques-Henri Lartigue.

La richesse des parcours, la variété des styles, la liberté des cheminements font de l’Académie Julian un lieu unique dans le paysage artistique français.

Entre 1880 et 1936, vingt-six lauréats du prix de Rome ont été formés dans ses ateliers. Ce n’est pas un hasard si certains des grands représentants de l’avant-garde américaine, comme Robert Rauschenberg, se sont réclamés de cette pédagogie libre acquise à Paris.

Dans un atelier au plafond vitré, saturé d’odeurs de térébenthine, de sueur et de tabac, le peintre sud-africain Strat Caldecott se souvient d’une agora querelleuse de jeunes gens ébouriffés, et d’un fond de mur tapissé de croûtes multicolores :

Une immense pièce, éclairée d'en haut, et sentant fortement la térébenthine ; la fumée de tabac, la sueur et l'ail […] recouverte à hauteur d' homme de grattages de palette dont les nombreuses couleurs se mélangeaient pour former un fond gris et chaud.

Loin d’être figée dans un académisme poussiéreux, l’Académie Julian accompagne les évolutions du goût. À la fin du XIXᵉ siècle, alors que le terme l’art pompier employé pour désigner la peinture académique devient une insulte à l’encontre des tenants de la tradition, l’Académie opère un virage vers plus de liberté et d’intuition. Cette évolution résonne avec les mouvements sécessionnistes Munich et de Vienne et se cristallise dans la naissance des Nabis (1888–1889), dont plusieurs membres – Maurice Denis, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard et Paul Sérusier – sont issus de ses rangs.

Amélie Beaury-Saurel (1848-1894)

Nos Éclaireuses

carte postale de 1914 reproduisant le tableau éponyme (original perdu) de gauche à droite : la poétesse Lucie Delarue-Mardrus, l'aviatrice Hélène Dutrieu, l'avocate Suzanne Grumberg et la peintre Mme Henri Rochefortt. Une cochère et une cycliste y sont aussi représentées

Après la mort de Rodolphe Julian en 1907, c’est son épouse, la peintre Amélie Beaury-Saurel1, qui assure la continuité de l’institution. Pendant la Première Guerre mondiale, l’école reste ouverte, quoique ralentie. Mais c’est l’Occupation allemande, en 1941, qui provoque sa fermeture, à la suite d’une exposition jugée « dégénérée » par les autorités d’occupation. Les ateliers sont vendus en 1946. En 1959, deux anciens élèves, Guillaume Met de Penninghen et Jacques d’Andon, relancent l’établissement sous une autre forme : l’École supérieure d’arts graphiques (ESAG), aujourd’hui Penninghen.

Il ne reste aujourd’hui que quelques archives : les registres des sections masculines (1870–1932) et féminines (1880–1907). Mais l’esprit de l’Académie Julian, lui, a largement débordé de ses murs. Il survit dans l’idée que l’art s’apprend non seulement par la technique, mais aussi par la liberté, l’intensité du regard, et la fréquentation des autres.

1Amélie Baury-Saurel (1848-1924), peintre et illustratrice française. Membre de l’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs à partir de 1889, sa peinture a contribué à promouvoir l’élimination des stéréotypes dans la représentation des femmes dans les arts.

Amélie Beaury-Saurel (1848-1924)

Dans le Bleu

peinture à l’huile sur toile, 75 x 82 cm, 1894

Musée des Augustins, Toulouse, Inv. RO 494

Marie Bashkirtseff : Une voix, un pinceau, un combat

Marie Bashkirtseff (1858-1884)

L’Académie Julian

peinture à l’huile sur toile, 154 x 188 cm, 1881

Musée d’Art de Dnipropetrowsk

Le 24 novembre 1858, dans le petit village ukrainien de Gavrontsi, naît Maria Konstantinovna Bashkirtseva. Elle deviendra Marie Bashkirtseff, artiste, diariste, figure remarquable d’un siècle où peu de femmes eurent la possibilité de faire entendre leur voix. Son œuvre, comme sa vie, est traversée par une urgence : celle de laisser une trace.

À douze ans, elle quitte l’Ukraine avec sa mère, entame une vie d’errance à travers l’Europe, et s’installe définitivement à Nice en 1870. Marie Bashkirtseff se prend de passion pour la peinture, le chant, la lecture.

Sa santé fragile, ses aspirations démesurées, ses lectures de Rousseau et de George Sand, son orgueil et sa lucidité dessinent le portrait d’une jeune femme déjà moderne.

À dix-neuf ans, elle rejoint Paris, ville-monde, capitale de l’art, où, en 1877, elle entre à l’Académie Julian.

À une époque où l’École des beaux-arts refuse encore les femmes, Julian ouvre ses ateliers aux artistes sans distinction de genre ou de nationalité. Marie y étudie sous la direction de Tony Robert-Fleury et s’y lie d’amitié avec Louise Catherine Breslau.

Pour Marie Bashkirtseff, l’atelier devient un refuge, une arène, un laboratoire. L’Académie Julian est pour elle un lieu d’affirmation et de conquête.

Sa toile L’Académie Julian (1881) est un manifeste.

On y voit des jeunes femmes absorbées dans leur travail, des chevalets trop proches les uns des autres, un espace saturé et étroit – mais vivant, concentré, habité. Un modèle masculin, jeune et presque nu, y pose avec l’ambiguïté d’un berger grec.

Marie Bashkirtseff savait sa santé chancelante. Elle écrivait, peignait, se battait contre l’injustice et contre le temps. Son journal intime – publié après sa mort et devenu un best-seller européen – est un chef-d’œuvre de lucidité et de démesure. Elle y expose ses aspirations, sa rage de vivre, son désir de gloire.

Colette Cosnier, biographe attentive, note une anecdote révélatrice :

Marie se voit soumettre par Julian un projet qui ne fait guère honneur à la pédagogie de celui-ci. Prétextant qu’elle doit exposer au Salon un tableau original, il lui suggère de représenter un coin de l’atelier avec trois personnages grandeur nature.

Mais Marie Bashkirtseff dépasse la commande. Elle transforme cette scène d’atelier en un geste politique. Ce qu’elle peint, ce n’est pas seulement l’Académie, c’est la condition de la femme artiste à la fin du XIXᵉ siècle.

Marie Bashkirtseff meurt en 1884, à vingt-cinq ans, emportée par la tuberculose. Ce qu’elle laisse derrière elle – ses toiles, son journal, ses lettres – continue d’éclairer les marges de l’histoire de l’art. Dans une époque où l’on redécouvre la richesse des trajectoires féminines, elle apparaît comme une figure précoce du combat pour cette reconnaissance.

Marie Bashkirtseff (1858-1884)

Autoportrait à la Palette

peinture à l’huile sur toile, 92 x 73 cm cm, 1882

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Nice, Inv. N.Mba 1982

Si l’Académie Julian a permis à Marie Bashkirtseff d’affirmer son ambition, elle n’a pourtant pu échapper à certaines contraintes : l’espace réduit réservé aux femmes, l’accès limité aux grands formats, le paternalisme déguisé de la pédagogie, Rome ne s’est pas faite en un jour.

D’autres ateliers parisiens, à la même époque, offriront des alternatives plus audacieuses, moins rigides, parfois plus ouverts à l’expérimentation.

L’un d’eux, l’Académie Colarossi, deviendra un lieu d’accueil pour une nouvelle génération d’artistes cosmopolites, en quête d’indépendance, de formes nouvelles, et de vérité intérieure.

Dans l’aspiration de l’Académie Julian, l’Académie Colarossi consolidera à l’étranger l’idée que les femmes puissent trouver à Paris un terrain favorable à leur émancipation d’abord artistique, avant de pouvoir devenir sociale, puis politique. C’est en particulier pour ces femmes que la figure nouvelle et farouchement indépendante à été un levier significatif de leur émancipation.

C’est là, à la fin du siècle, que viendra étudier une jeune Allemande solitaire et déterminée, originaire de Brême : Paula Modersohn-Becker. Elle aussi franchira les portes d’un atelier parisien avec l’idée que l’art pouvait être un chemin de vie, un acte de liberté.

À Colarossi, dans le tumulte des modèles nus, des études intensives et des discussions brûlantes sur l’avenir de la peinture, Paula Modersohn-Becker trouvera une intensité qui marquera profondément son œuvre. À sa manière, elle poursuivra le rêve de Marie Bashkirtseff — un rêve fait de courage, de couleur, et de solitude élective.

La Nouvelle Athènes et le Café Guerbois

laboratoires du Romantisme et de la Modernité

Entre 1820 et 1860, la Nouvelle Athènes fut l’un des foyers les plus brillants de Paris. Aujourd’hui, son nom s’efface, avalé par la mémoire haussmannienne. Pourtant, ce quartier lové autour de la place Saint-Georges, avec ses façades néoclassiques et sa vie de bohème, fut le berceau du romantisme. On y croise George Sand, Delacroix, Chopin, mais aussi des poètes sans renom, des comédiennes, des lorettes et des peintres : toute une humanité ardente et mouvante.

anonyme

le Café de la Nouvelle Athènes, vers 1880

Naissance d’un quartier et aussi d’un mot

Au début du XIXᵉ siècle, le faubourg des Porcherons n’est encore qu’une campagne aux portes de Paris, faite de vignes et de guinguettes. À partir des années 1820, le financier Augustin de Lapeyrière et l’architecte Auguste Constantin y voient un avenir urbain. Ils achètent des terrains, tracent des rues, bâtissent des maisons d’un style nouveau, inspiré de la Grèce antique. Là ou se trouvaient encore des vergers, Lapeyrière et Constantin bâtissent une cité.

En 1823, le journaliste Adolphe Dureau de La Malle, admirant ces hôtels néoclassiques, forge l’expression « Nouvelle Athènes » dans le Journal des débats. Le nom séduit immédiatement. En pleine « grécomanie », alors que la Grèce lutte pour son indépendance, l’idée d’une Athènes parisienne enflamme les esprits. Le quartier devient le symbole d’une élite cultivée rêvant d’héroïsme et de beauté antique

Une architecture d’antiquaires

L’église Notre-Dame-de-Lorette, construite entre 1823 et 1836 par Louis-Hippolyte Lebas, résume cet idéal. Façade grecque, colonnes corinthiennes, fronton triangulaire, intérieur inspiré des basiliques romaines : un décor où tout respire la mesure et la grandeur antique.

Gérard de Nerval y place l’une des scènes les plus poignantes d’Aurélia : le narrateur, éperdu, se jette aux pieds de la Vierge. L’église, symbole de pureté et d’extase, devient un lieu d’initiation spirituelle.

Non loin, l’avenue Frochot abrite Alexandre Dumas et Victor Hugo ; la place Gustave-Kaspereit déploie ses hôtels particuliers. Tout un monde d’artistes et de demi-mondaines y compose une comédie humaine de marbre et de fièvre.

La fabrique du romantisme

La Nouvelle Athènes fut moins un style qu’un état d’esprit.

Ces artistes, poètes et musiciens cherchaient un espace à inventer, loin du rationalisme triomphant.

Entre la rue des Martyrs et la rue Saint-Lazare, les ateliers se multiplient. Au square d’Orléans, George Sand et Frédéric Chopin vivent et créent ensemble, entourés d’Alexandre Dumas, de Delacroix, de Géricault. Au 58 rue Notre-Dame-de-Lorette, Delacroix travaille à ses grands tableaux ; au 21 rue des Martyrs, Géricault peint ses cavaliers sombres.

Le cœur battant du quartier, c’est la maison-atelier d’Ary Scheffer, aujourd’hui musée de la Vie romantique. On y croise Liszt, Sand, Lamartine, Delacroix. On y parle d’art total, d’inspiration, de liberté. Quelques décennies plus tard, Gustave Moreau reprendra cet héritage pour le pousser vers le symbolisme.

Les Lorettes, visages d’une liberté

Paul Gavarni (1804-1866)

les Lorettes

estampe, 1842

Autour de ces artistes, une figure domine la vie mondaine : la lorette, demi-mondaine élégante, indépendante, incarnation d’une féminité nouvelle. Alexandre Dumas fils les décrit comme :

de charmants petits êtres propres, élégants, coquets, qu’on ne pouvait classer dans aucun des genres connus.

Ni bourgeoises ni courtisanes, les lorettes vivent de leur esprit, de leur charme, et de leur liberté. Paul Gavarni, caricaturiste du quartier, les immortalise dans ses dessins. Sur la place Saint-Georges, un monument lui rend hommage, tout près de l’hôtel de la Païva, palais Renaissance bâti par Esther Lachmann, lorette devenue comtesse, proche de Liszt, Wagner et Gautier. Figure de scandale, elle incarne la modernité des mœurs que le quartier portait déjà en germe.

Creuset de la bohème

La Nouvelle Athènes fut le premier creuset de la bohème parisienne : un lieu où l’art se mêlait à la vie, où la liberté se cherchait dans l’amour, la création et le refus des normes.

Quelques décennies plus tard, le Café Guerbois reprendra cette flamme : celle d’un art vivant, fraternel et insurgé.

Sous les frontons classiques de la Nouvelle Athènes comme sous les plafonds enfumés du Guerbois, c’est le même souffle qui circule : celui d’une modernité née dans le tumulte des voix, des rires et des pinceaux.

Le Café Guerbois et le Groupe des Batignolles

la modernité en train de naître

Entre 1869 et 1874, un cercle d’artistes se réunit régulièrement dans un modeste estaminet du quartier des Batignolles, le Café Guerbois.

Ce lieu, anodin en apparence, devient un véritable laboratoire de la modernité, dont Gustave Geffroy parlera comme d’un foyer d’effervescence intellectuelle.

Autour d’Édouard Manet, figure centrale mais refusant toute autorité, se retrouvent Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Bazille et bien d’autres. Leur point commun : une révolte partagée contre l’académisme et la hiérarchie étouffante du Salon officiel.

Chaque jeudi, les discussions s’y enflamment. On y débat de peinture, mais aussi de politique, de littérature, de morale. L’art y est une question de vie. En 1870, une altercation entre Manet et Duranty dégénère même en duel au pistolet : preuve que, pour eux, la peinture relevait autant de la conviction que de la technique.

Edouard Manet (1832-1883)

Au Café Guerbois

lithographie, 26 x 33 cm, 1869

National Gallery of Art, Washington

Un réseau horizontal, une éthique commune

Contrairement aux académies, où la hiérarchie maître-élève domine, le groupe des Batignolles fonctionne en réseau horizontal : ateliers partagés, modèles communs, critiques mutuelles. Bazille achète des toiles à ses amis pour les soutenir ; Monet et Renoir peignent côte à côte à La Grenouillère ; Degas et Cézanne s’affrontent sur la composition. Zola, leur défenseur le plus ardent, résume parfaitement leur philosophie :

[Manet] est le chef d’une école dont il n’est pas le maître, car il laisse à chacun sa personnalité.

Leur unité n’est pas stylistique mais morale : peindre dans le présent, capter le fugitif, abolir les frontières entre le portrait et le paysage. Manet reste fidèle à la figure humaine, Degas à la rigueur de la composition, Monet à la vibration de la lumière — mais tous refusent le passéisme. Ils veulent une peinture ancrée dans la vie moderne : les gares, les cafés, les loisirs bourgeois, les rues animées.

Dans Le Déjeuner sur l’herbe (1863), Manet brouille les codes en mêlant peinture d’histoire et instantané contemporain : la modernité naît de cette collision.

Edouard Manet

Le Déjeuner sur l’Herbe

peinture à l’huile sur toile, 207 x 265 cm

Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 1668

L’art n’est pas ce que vous faites, mais ce que vous faites voir aux autres,

disait Degas.

Derrière la formule, c’est toute une révolution esthétique qui s’annonce : l’œuvre n’est plus définie par son exécution, mais par la perception qu’elle provoque. Degas, à sa manière, ouvre la voie à une conception autonome de l’art, affranchi de la toile et du geste, fondé sur la force du regard.

Un bouclier contre le Salon, un tremplin vers l’indépendance

Le groupe des Batignolles n’est pas qu’un cercle d’idées : il représente une alternative concrète au système académique. Face aux refus humiliants du Salon, la solidarité s’organise. Les uns achètent, partagent, se soutiennent. Les échecs collectifs — le Salon des Refusés en 1863, celui de 1868 — deviennent des victoires symboliques : refuser, c’est désormais exister autrement. Le rejet du Salon devient une médaille.

En 1874, cette résistance débouche sur la fondation de la Société anonyme coopérative, qui organise chez Nadar la première exposition impressionniste. La presse raille ces peintres du dimanche ; le terme « impressionniste » est d’abord une moquerie. Mais l’histoire, déjà, a choisi son camp.

Le marchand Paul Durand-Ruel, proche du cercle, expose leurs œuvres et invente, presque malgré lui, le marché de l’art moderne.

Pourtant, malgré leur cohésion, le groupe ne prône aucun dogme. Chacun garde sa voix, son rythme, son obsession. Leur force, c’est cette liberté partagée. Une même volonté de peindre le monde tel qu’il advient, sans mensonge, sans décor.

Henri Fantin-Latour, portraitiste de groupe

Henri Fantin-Latour (1836-1904)

Un atelier aux Batignolles

peinture à l’huile sur toile, 204 x 273 cm, 1870

Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 729

de gauche à droite : Otto Schölderer, Édouard Manet, Auguste Renoir, Zacharie Astruc,

Émile Zola, Edmond Maître, Frédéric Bazille et Claude Monet.

Parmi eux, Henri Fantin-Latour joue un rôle singulier. Moins radical dans sa pratique, il devient le témoin attentif du groupe. Dans Un atelier aux Batignolles (1870), il immortalise Manet entouré de ses compagnons : un tableau-manifeste, un instantané d’histoire.

Sa peinture, plus traditionnelle, plus intériorisée, fait le lien entre l’académisme et la liberté nouvelle. En cela, Fantin-Latour incarne une passerelle : celle d’un monde ancien en train de céder la place à la modernité.

Héritage

Ce que la Nouvelle Athènes fut à la littérature, le Café Guerbois l’apporta à la peinture : un lieu de fermentation, de rencontres et de ruptures. Le groupe des Batignolles transforma la marginalité en méthode, la bohème en force.

En quelques années, il fit passer l’art de l’atelier clos à la lumière du plein air, du Salon officiel aux expositions libres, de la peinture d’histoire à l’instantané. Quand le groupe se disperse après 1874, l’héritage demeure : sans les Batignolles, l’impressionnisme n’aurait sans doute jamais existé. Et Paris n’aurait pas eu la même lumière.

Bohème parisienne

Entre rêve et dérision

Il existe par les chemins une race de gens qui ont juré d’être libres ; […] qui, se croyant de taille à arriver d’un coup, par la seule force de leur désir, au souffle brûlant de leur ambition, n’ont pas daigné se mêler aux autres, prendre un numéro dans la vie […]. Je les appelle des RÉFRACTAIRES.

Jules Vallès : Les Réfractaires, Paris 1865

Au XIXᵉ siècle, Paris devient le théâtre d’une révolution de l’art et des mœurs. Dans les mansardes de Montmartre ou les arrière-salles enfumées des cafés, une génération d’artistes et d’écrivains invente un mode de vie nouveau, à la fois désœuvré et incandescent, errant et fraternel : la bohème. Ni mouvement structuré, ni simple posture romantique, la bohème est d’abord une condition sociale, un mythe en formation, un style de vie où l’existence même devient manifeste.

D’abord Petit-Cénacle, puis Bohème du Doyenné, les premiers jours de 1830 voient émerger un premier mode de vie « bohème », autour du peintre Camille Rougier et de Gérard Labrunie (Nerval), bientôt rejoints par Arsène Houssaye et Théophile Gautier. C’est un moment de grande liberté créative et de fraternité entre les écrivains et les peintres. Ce quartier qui se trouve à l’intérieur du Louvre, place du Carrousel, sera rasé en 1850.

Adolphe Martial Potémont dit A.-P. Martial (1828-1883)

Le quartier du Doyenné

eau-forte, 14 x 20 cm, 1849

BnF, département des Estampes et de la Photographie, PET FOL-VE-59 (A,2)

Naissance d’une figure libre

La Monarchie de Juillet voit se transformer profondément la notion d’artiste. On ne veut plus seulement faire œuvre, mais vivre une vie d’artiste. La séparation entre style de vie et création s’efface. Le critique Jal, dès 1831, le formule avec clarté :

Les artistes ne sont plus ce qu’ils étaient autrefois. Du temps que M. de Marigny avait la direction de l’Académie, c’était une colonie de brillants esclaves […] Aujourd’hui rien de tout cela. […] Les artistes ont senti, depuis la Restauration, qu’ils étaient quelque chose, et que dans le monde ils composaient un monde à part, le monde des intelligences.

Gustave Courbet (1819-1877)

L’homme à la pipe (autoportrait)

peinture à l’huile sur toile, 45 x 37 cm, 1849

Musée Fabre, Montpellier, Inv. 868.1.18

La multiplication des académies privées contribue à cette émancipation. Des jeunes peintres s’affirment, cultivent leur propre éthique, s'affranchissent des règles des salons. Peu à peu, cette figure autonome de l’artiste fusionne avec celle du poète, du journaliste ou du critique : on peut être bohème sans chevalet, avec seulement un carnet de notes et une vie de nuit.

Balzac compte parmi les premiers à donner une image littéraire de la bohème au XIXᵉ siècle. Mais la sienne diffère de celle que Murger popularisera plus tard : Balzac recrute ses figures dans l’élite, et non dans la marginalité miséreuse, formant ce que l’on pourraît prendre pour des figures du dandysme. Deux textes en témoignent. D’abord Illusions perdues (1839), notamment la seconde partie, « Un grand homme de province à Paris », où l’ascension et la chute de Lucien de Rubempré révèlent les compromissions du journalisme. Puis Un Prince de la Bohème (1842), avec le flamboyant comte de La Palférine. À travers eux, Balzac saisit déjà la fracture naissante entre une littérature tournée vers l’art pur et ce que Sainte-Beuve, au même moment, nomme la « littérature industrielle » — produite par la rencontre des médias, de la masse des lecteurs et de la logique publicitaire.

La bohème : une sociabilité marginale

Le mot « bohème » se charge d’un poids social et symbolique vers 1845. Il ne désigne pas encore un cliché romantique, mais une communauté bien réelle, composée en grande partie d’artistes précaires, d'étudiants sans avenir, de rêveurs sans gages. Une génération entière se retrouve entre idéal et dénuement, issue souvent de milieux modestes, et emportée par les aspirations démocratiques nées de la Charte Constitutionnelle de 1830.

Maxime Rude le résume :

La vraie bohème était là », c’est-à-dire dans la vie suspendue entre grandeur rêvée et misère vécue.

La vision aristocratique de la bohème, telle qu’elle apparaît dans Un prince de la bohème (Balzac, 1840), est donc un leurre.

La vraie bohème est populaire, voire prolétaire, sa complexité vient du fait qu’elle aspire à d’autres sommets que ceux auxquels sa condition primitive voudrait la contraindre. Si le Petit Cénacle de 1830 (Théophile Gautier, Gérard de Nerval…) fait figure de précurseur, c’est une autre jeunesse, plus nombreuse, moins soignée, qui prend la relève : elle revendique le droit de publier, d’exister, de se faire entendre — et de s’en prendre à une société qu’elle rejette.

C’est entre la bataille d’Hernani et les heures les plus tumultueuses de la Brasserie des Martyrs que les peintres, issus des académies privées comme du paysage, rejoints par Courbet et les réalistes, vont croiser le fer avec un groupe d’écrivains, de poètes, de critiques et de journalistes nourris d’idéaux romantiques.

Ces derniers, souvent dans une situation sociale encore plus précaire que celle des peintres – la poésie, moins coûteuse que la peinture, restant plus accessible –, apportent avec eux une rage iconoclaste, une verve féroce qui redéfinit les codes de la sociabilité artistique. Leur refus se mue en irrévérence, leur fuite en confrontation, annonçant déjà cet esprit insurrectionnel, délibéré, que l’on retrouvera plus tard, du XXᵉ siècle aux Futuristes italiens, du Cabaret Voltaire aux Situationnistes, et même jusqu’aux Punks de Malcolm McLaren.

Si certains empruntent encore au style de leurs aînés, les Bohèmes de Paris n’ambitionnent plus la célébrité et refusent toute compromission avec leur ennemi déclaré : le bourgeois. Entre eux, plus de langue commune – seulement une violence symbolique, qui transforme même la canaille des cabarets en une image déjà adoucie.

La Charte de 1830 a libéré les mains des artistes et des écrivains, et ceux-ci s’en servent pour tout balayer. Ou du moins, pour essayer.

Petrus Borel

loup-garou littéraire

On pourrait voir en Simon Mathurin Lantara une sorte de frère d’ombre de Petrus Borel, une figure préromantique qui annonce, par sa vie brève, un talent indocile et une misère choisie, le destin du poète maudit. Comme Borel un siècle plus tard, Lantara incarne le refus instinctif des normes bourgeoises, la fidélité à une sauvagerie intérieure, ce goût du retrait qui frôle parfois l’autodestruction.

Tous deux fascinèrent les milieux artistiques bien après leur mort, moins pour leur œuvre que pour ce qu’ils symbolisaient : l’énigme d’un génie rétif à toute institution, l’artiste inadapté au monde tel qu’il va. Évoquer Lantara avant de plonger dans la vie de Borel, c’est donner le ton d’une mélancolie fière, d’un romantisme vécu jusqu’à l’os, d’un entêtement à préférer la marge à l’intégration.

Mais si Lantara est un évadé, Borel est un enragé.

Marcellin Gilbert Desboutins (1823-1902)

Petrus Borel

cuivre gravé, 1878

Le Lycanthrope, ou l’art de se mordre la queue

Petrus Borel, né Joseph-Pierre Borel d’Hauterive en 1809, ne se contenta jamais d’écrire : il dévora la vie avec une rage qui le consuma. Arrivé jeune à Paris, ce fils de marchands de sparterie fut d’abord un architecte raté, un dessinateur inconstant, avant de se jeter dans l’écriture comme on se jette dans un combat.

Je suis républicain, comme l’entendrait un loup-cervier : mon républicanisme, c’est de la lycanthropie !

L’erreur zoologique fut heureuse : il crut d’abord évoquer le lynx, cet animal libre, avant de découvrir que la lycanthropie désignait la malédiction du loup-garou. Le symbole lui colla à la peau.

Au sein du Petit-Cénacle, ce cercle de jeunes romantiques échevelés où figuraient Théophile Gautier, Gérard Nerval et Philothée O’Neddy, Borel se distingua comme « le grand homme spécial » . Il participa à la Bataille d’Hernani, fréquenta les sociétés républicaines, et fonda avec ses amis le « Camp des Tartares », une communauté utopique au pied de Montmartre où l’on vivait dans le dénuement et l’exaltation.

Le Camp des Tartares (1830-1833)

Vers 1830, alors que Paris s’enfièvre de barricades et de romantisme, une bande de jeunes artistes menés par Petrus Borel investit une maison délabrée au bas de Montmartre, alors encore un village de vignes et de carrières. Ils la baptisent « Camp des Tartares » – clin d’œil à leur vie de nomades intellectuels, mais aussi à leur volonté de se poser en barbares aux portes de la civilisation bourgeoise.

Un repaire d’insoumis

Dans cette « bicoque lépreuse » , Borel et ses acolytes – dont Gérard de Nerval et Philothée O’Neddy – mènent une existence délibérément marginale. Pas de meubles, des paillasses à même le sol, des murs couverts de dessins et de slogans révolutionnaires. On y vit en communauté, partageant le peu d’argent et toutes les utopies. Les Tartares de Paris, les Tartares de l’art aussi, barbares revendiqués, délibérément en guerre contre absolument tout et sans raison déclarée. Rebels without a cause.

Nous étions une tribu, et nos tanières sentaient l’encre et la poudre.

Philothée O'Neddy, Feu et flamme (1833)

Rituels et provocations

Les nuits au Camp des Tartares se transforment en spectacles vivants, où l’on boit du vin à même le goulot en hurlant des vers blasphématoires, où l’on traque dans les livres les clichés du juste-milieu , ou l’on s’adonne à des « chasses au bourgeois » déclamatoires. Borel, en grand prêtre de ce cénacle, y impose une liturgie de l’absurde : il exige qu’on le nomme « le Khan », se pavane avec une ceinture bardée de stylets – ces « armes contre la médiocrité » – et transforme chaque geste en un défi à la norme.

Ces Tartares-là n’avaient peur que d’une chose : ressembler à leurs voisins.

Un laboratoire artistique

Ce squat avant la lettre devient l’atelier fiévreux d’une avant-garde ayant la sauvagerie comme unique déterminant : Nerval, en transe, y griffonne ses premiers poèmes , Borel y cisèle Champavert au fil de discussions nocturnes érigeant le suicide en performance artistique. Borel balaye tout : Pour moi, l’amour, c’est de la haine !

Les Tartares tentent là d’inventer un « socialisme romantique » fait de bric et de broc – Théophile Gautier se souvient qu’un seul habit présentable circulait entre eux pour leurs rares apparitions en ville, symbole d’une communauté où tout se partageait puisque rien ne valait rien et que rien, justement, c’était tout ce qu’ils possédaient.

Sans laisser d’adresse

Vers 1833, la communauté se disperse, victime de la misère et des divergences romantiques. Mais la légende persiste : Jules Claretie9 évoquera ce « phalanstère de sauvages » où l’on « brûlait les codes littéraires comme les Tartares brûlaient les villes ». En réalité, ce fut moins un lieu qu’un geste – celui de jeunes loups littéraires grattant la terre de Montmartre pour y enterrer les conventions.

Le Camp des Tartares n’a laissé ni adresse précise ni manifeste, seulement ce credo implicite : être artiste, c’est camper en marge.

Célestin Nanteuil (1813-1873)

Portrait de Petrus Borel (d’après Louis Boulanger)

gravure, 1839 Illustration tirée de L'Artiste : journal de la littérature et des beaux -arts

L’œuvre-miroir : Champavert, ou l’autoportrait en loup-garou

Borel ne séparait pas sa vie de son œuvre.

Champavert, contes immoraux (1833) est un livre-miroir où chacun des sept récits qui composent la composent semble un fragment de son propre mythe. Dans Three Fingered Jack, premier de ces récits, il décrit un homme « né pour dominer », mais que la société « veut courber à la taille vulgaire ».

La nouvelle se termine par une rupture définitive : « Il me restera le Missouri !… » – ultime échappatoire avant le suicide.

Or, Borel avait prévu le coup : la Notice sur Champavert , par laquelle débute l’ouvrage, annonçait déjà froidement sa propre mort, « couvert de sang, un couteau planté dans la poitrine ». Ce jeu macabre entre fiction et réalité alimenta sa légende bien avant sa disparition.

Son unique roman, Madame Putiphar (1839), fut un échec retentissant. Jules Janin, dans Le Journal des Débats, le dépeignit comme un livre où tout est souillé, flétri, mordu jusqu’au sang » , tandis que Baudelaire y verra un « talent véritablement épique – éloge posthume qui sonna comme une réhabilitation anticipée.

La mort et la métamorphose : comment on fabrique un mythe

Lorsque Borel meurt en Algérie en 1859, abandonné de tous, la rumeur s’empare de lui. On prétend qu’à l’instar de ses personnages, c’est à la faim qu’il succomba.

Le Figaro lui attribue des mots apocryphes :

Épicier, servez-moi une livre de bourgeois, sans papier !

Jules Claretie, son premier biographe, en fait un buveur de hypocras dans le crâne de ses aïeux, marchant les poches pleines d’ossements humains. Gautier le sacre plus parfait spécimen de l’idéal romantique, tandis que Baudelaire le décrit en dandy découragé, dont les phrases penchent comme des fantassins foudroyés (Revue Fantaisiste, 1861).

Emile Ulm

illustration pour Petrus Borel le Lycanrophe

deJules Claretie, 1865

André Breton, dans L’Anthologie de l’humour noir (1940), achève de le canoniser. Reprenant Claretie, il célèbre cette « mystification lugubre », cette « plaisanterie d’une terrible imagination » qui préfigure le surréalisme. Borel, le lycanthrope, était devenu un fantôme nécessaire : celui qui hurle à la lune pour tous les exclus de l’histoire littéraire.

Le Loup-Garou ressuscité

Au XXᵉ siècle, Borel hante encore les marges. Flaubert, jeune homme, le lisait en cachette. Les situationnistes salueront son refus des compromis.

Adrien Aubry

frontispice pour Petrus Borel le lycanthrope, 1872

Sa vie fut un paradoxe : il voulut être un grand homme, mais à la seule condition que ce fût contre tous.

J’ai besoin d’une somme énorme de liberté, écrivait-il. Il l’eut, jusqu’à la solitude, jusqu’à l’exil, jusqu’à la légende.

Ainsi se construit un mythe : par la outrance assumée, le scandale calculé, et cette obstination à préférer l’ombre à la lumière.

Borel, comme Lantara avant lui, incarne cette mélancolie ombrageuse que les sources décrivent tour à tour comme une nostalgie hautaine (Théophile Gautier) ou un spleen aristocratique (Charles Baudelaire).

L’un comme l’autre incarnent le refus radical de pactiser avec leur époque.

Le Feu au Balcon

La bataille d’Hernani, c’est d’abord une soirée inoubliable : le 25 février 1830, la Comédie-Française accueille la première du drame de Victor Hugo dans un climat d’effervescence et de tension. La salle est partagée entre les partisans du classicisme, attachés aux anciennes règles du théâtre, et une jeunesse romantique avide de renversements. Le drame hugolien bouleverse en effet les canons établis : il piétine l’unité de temps, transgresse la bienséance, brouille les hiérarchies de style. Ce soir-là, c’est une génération entière qui fait irruption sur la scène littéraire avec fracas.

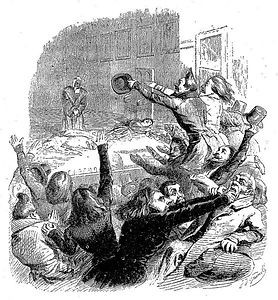

Jean Ignace Isidore Gérard Grandville (1803-1847)

La Bataille d’Hernani

gravure, 1830

Parmi les jeunes insurgés, on repère facilement Théophile Gautier, dix-huit ans, provocant dans son célèbre gilet rouge, flanqué de Gérard de Nerval, de Philothée O’Neddy, de Jehan du Seigneur, et de l’ombre plus discrète mais tout aussi radicale de Pétrus Borel.

Tous se reconnaissent dans le souffle nouveau que le théâtre de Hugo leur propose. Loin d’être un simple événement mondain, la représentation devient un acte de guerre : le théâtre se mue en champ de bataille, et le public, en armée enragée.

La véritable révolution ne se joue pas sur la scène. Elle éclate dans les coulisses, dans les rires, les invectives, les postures. Car la bataille d’Hernani fait naître une conscience collective : celle d’une jeunesse prête à défier l’ordre bourgeois et académique. C’est dans ce contexte que se noue, en dépit de leurs différences, le lien entre Gautier et Borel. Le premier, dandy flamboyant, formé à la peinture, amoureux des formes pures et des éclats sensuels, revendique un art libéré des carcans moraux. Le second, plus sombre, surnommé le « Lycanthrope », cultive une vision hallucinée, tragique, presque apocalyptique du monde.

À sa manière, lui aussi veut rompre avec la médiocrité utilitaire, mais dans une violence plus âpre, plus marginale.

Ces deux figures antagonistes vont pourtant se retrouver, fraternellement, dans un même élan de révolte. Le journal Le Petit Cénacle et le recueil collectif Les Jeunes-France deviennent les lieux où leurs voix, si dissemblables, s’accordent. Hugo, dans ce tumulte, fait office de catalyseur : il n’est pas un maître à penser unanimement suivi, mais une figure tutélaire autour de laquelle se cristallise une posture — celle de la rupture, du refus, de la réinvention esthétique.

Si Gautier lui restera fidèle plus longtemps, Borel s’en détachera vite. Pourtant, tous deux reconnaîtront que c’est sous son égide que le feu a pris, et que la représentation d’Hernani a marqué un avant et un après.

Ce n’est donc pas une affinité stylistique qui rapproche Gautier et Borel, ni même une commune doctrine, mais l’expérience partagée d’un moment fondateur. La Bataille d’Hernani est la scène primitive de leur bohème : c’est là qu’ils entrent ensemble sur la scène de l’histoire, mus par une même volonté d’en découdre avec des formes considérées comme mortes, faites de compromissions et de tiédeurs.

À partir tumulte de cette soirée de février, c’est toute une génération qui s’invente, solidaire dans le scandale, unie par le désir d’une liberté neuve, insolente et flamboyante.

Cette soirée du 25 février 1830, attentatoire aux normes théâtrales, sociales et vestimentaires, ouvre la voie à un nouvel imaginaire de la transgression. Elle annonce, par sa charge symbolique et son tumulte orchestré, le capharnaüm inspiré de la Brasserie des Martyrs, puis le chaos programmatique des vernissages futuristes, où la révolte devient une esthétique à part entière.

Ce sont les prémices d’une scène artistique où provocation, jeunesse et mise en scène de soi formeront désormais une dramaturgie moderne.

Umberto Boccioni (1882-1916)

Rissa in Galleria – Una Baruffa (Émeute dans la Galerie), 1910

peinture à l’huile sur toile, 76 x 64 cm

Palazzo Brera, Milan, Inv. 0300180763

Théophile Gautier

Le dandy rouge de la bohème

On pourrait commencer par une image. Celle d’un jeune homme à la chevelure noire, vêtu d’un gilet écarlate, planté dans les gradins de la Comédie-Française le 25 février 1830, soir de La Bataille d’Hernani.

Ce costume provocant n’est pas une coquetterie : c’est un manifeste. Le jeune Théophile Gautier, dix-neuf ans, y proclame son allégeance à Victor Hugo et au romantisme insurgé.

Ce soir-là, il quitte définitivement l’atelier de peinture de Louis-Édouard Rioult, abandonne l’ambition du pinceau pour celle de la plume, et s’engage corps et âme dans le tumulte d’une jeunesse qui veut renverser l’ordre littéraire établi.

Théophile Gautier

caricature, 1830

Né à Tarbes en 1811 mais élevé à Paris, Gautier passe ses étés d’enfance à Mauperthuis, dans la Brie, où sa mère est intendante au château.

Adolescent, il fréquente le collège Charlemagne où il se lie à Gérard de Nerval, autre esprit hanté par les visions. Ensemble, ils forment le noyau d’un cénacle romantique — rêveur, frondeur, haut en couleur — qui gravite bientôt autour de Victor Hugo, et où se croisent des figures comme Pétrus Borel, le « Lycanthrope », poète halluciné et marginal magnifique. Gautier se lie avec lui dès 1829.

À ses côtés, il mène, selon ses mots :

toutes les grandes campagnes romantiques contre les larves du passé.

Mais tandis que Borel, exalté, frôle la déraison et cultive le génie maudit dans une misère volontaire, Gautier s’impose par sa précision formelle, sa langue ciselée, son goût du concret. S’il célèbre les mêmes valeurs de liberté et de rupture, c’est sans se perdre dans aucun absolu, et toujours avec cette distance ironique qu’on retrouve dans Les Jeunes-France — galerie comique et baroque des « Précieuses ridicules du Romantisme », où il dresse le portrait attendri et moqueur de ses compagnons d’excès.

Félicien Rops (1833-1898)

frontispice pour Les Jeunes-France

édition de 1866

Introduit par Nerval et Borel dans le cénacle de Victor Hugo, Gautier et ses amis créent par la suite le Petit-Cénacle, qui se réunit dans l’atelier de Jehan Du Seigneur :

La réunion se composait habituellement de Gérard de Nerval, de Jehan du Seigneur, d'Augustus MacKeat, de Philothée O'Neddy (chacun arrangeait un peu son nom pour lui donner plus de tournure), de Napoléon Thomas, de Joseph Bouchardy, de Célestin Nanteuil, un peu plus tard, de Théophile Gautier, de quelques autres encore, et enfin de Pétrus Borel lui-même.

Ces jeunes gens, unis par la plus franche amitié, étaient les uns peintres, les autres statuaires, celui-ci graveur, celui-là architecte ou du moins élève en architecture..

Animés par des idées libérales et opposés aux conventions bourgeoises, à l'utilitarisme, aux commerçants, propriétaires, concierges, académiciens et à Louis-Philippe, les artistes du Petit-Cénacle se distinguent par leurs outrances langagières (« perruque ! », « bourgeois ! »), vestimentaires (barbe, cheveux longs, costumes colorés), et une posture anti-idéologique.

Passionnés d'art, auquel ils assignent une mission de transformation du réel, ils soutiennent activement leurs aînés dans la bataille contre les classiques, notamment au théâtre.

L’écrivain devient journaliste : c’est Honoré de Balzac qui invite Gautier à écrire dans La Chronique de Paris, puis Émile de Girardin lui ouvre les colonnes de La Presse.

Gautier y publie plus de deux mille articles : critiques d’art, feuilletons littéraires, récits de voyage, nouvelles fantastiques. Cette discipline quotidienne forge un style étincelant et une prose limpide, qui capte parfaitement la sensation esthétique, comme en témoignent ses textes sur Delacroix, Chassériau ou Berlioz. Il rend la couleur par les mots, dira plus tard Edmond de Goncourt.

Dans la bohème, Gautier n’est ni un mendiant exalté comme Henri Murger, ni un prophète illuminé comme Petrus Borel. Il est un poète-artisan, dandy sans fortune, fidèle à l’idéal d’un art libre et inutile.

Dans la préface de Mademoiselle de Maupin (1835), il forge un cri de ralliement :

Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid.

C’est la première formulation de l’art pour l’art, qui fera école chez Charles Baudelaire, Théodore Banville, puis chez les Parnassiens.

Et pourtant, Gautier vit bohème, dans des ruines, avec Nerval et Piot, impasse du Doyenné, près du Louvre. Il partage les repas maigres, les utopies, les lectures effrénées. Il s’essaie au théâtre, à la nouvelle fantastique, au roman historique et au récit de voyage, tout en poursuivant une œuvre poétique.

Gautier n’aimait guère les épanchements lyriques : il leur préférait le poli du style, la densité du mot juste, la musicalité muette de la forme close.

C’est en cela qu’il annonce les Parnassiens et les symbolistes.

Carolus-Duran versus Théophile Gautier

Théophile Gautier et Carolus-Duran partagent un goût profond pour le style — au double sens de la forme maîtrisée et de la tenue visuelle. Gautier, avec sa fameuse redingote rouge au dîner des Bousingots, fait de l’apparence une arme contre la grisaille bourgeoise. Il professe l’« art pour l’art », mais aussi un dandysme farouche.

Carolus-Duran, de son côté, soigne ses gestes, sa diction, sa prestance. Il se veut l’incarnation de l’artiste raffiné, maîtrisant les scintillements comme les finesses de la mondanité.

Dans les deux cas, la beauté est érigée en principe de vie — et une manière de s’élever, voire de défier, l’époque. Carolus-Duran ne dirait pas autre chose que Gautier, lui qui enseignait à ses élèves à peindre noble, à oser le panache, à rejeter la médiocrité habillée en vertu.

Conversion partielle à l’institution

Tous deux incarnent un parcours de régularisation sans reniement total. Gautier, après avoir frayé avec les bohèmes, devient président de la Société nationale des Beaux-Arts. Il est fait bibliothécaire de la princesse Mathilde.

Il entre à l’Académie, tout en continuant à célébrer les figures excentriques. Carolus-Duran suit une trajectoire comparable : proche des réalistes (il admire Courbet), il finit portraitiste des élites sous la IIIe République. Il dirige l’Académie de France à Rome, mais encourage l’étude libre, sur le motif, dans la forêt de Fontainebleau.

La nature comme théâtre de vérité

Chez Gautier comme chez Carolus-Duran, la nature n’est pas seulement un décor, mais un principe actif. Gautier, grand voyageur, passionné par l’Égypte, l’Espagne, l’Orient, cherche à arracher l’art au salon, à lui redonner du souffle. Carolus-Duran pousse ses élèves à aller travailler en plein air, à affronter la lumière, à se confronter aux formes vivantes. Le motif forestier devient alors un rappel à la vérité du regard, à la sincérité du geste.

Le rôle du maître : transmettre un art de vivre

Tous deux sont des passeurs sans lesquels les avant-gardes seraient de moindre consistance. Gautier forme une génération de poètes par ses textes, ses articles, sa posture. Il inspire Baudelaire, Banville, même Rimbaud. Carolus-Duran forme une génération de peintres : Sargent, Frank O’Meara, Ramon Casas et d’autres. Il les marque par ses conseils techniques, mais aussi par sa présence charismatique, son rapport à l’art comme forme de tenue intérieure.

Deux figures d’une même dialectique

Carolus-Duran et Théophile Gautier incarnent une question centrale du XIXe siècle :

comment préserver un idéal esthétique dans un monde obsédé par l’utilité et l’efficacité ?

Comment articuler goût de la beauté et reconnaissance sociale ?

L’un vient de la bohème et pénètre l’institution sans se renier (Gautier) ; l’autre vient de l’académie et s’ouvre à l’esprit de liberté sans perdre sa brillance (Duran). Tous deux incarnent une synthèse fragile entre la pose et l’authenticité, le salon et la clairière, le lustre et l’élan.

Gautier fut une figure tutélaire de la bohème, non par la pauvreté ou l’excès, mais par son engagement ferme et joyeux dans une vie dédiée à l’art, vécue avec panache, sans compromis moral, dans la beauté pure de la forme.

Entre les ténèbres de Petrus Borel et les humbles drames de Murger, il incarne une voie lumineuse, élégante et souveraine.

Henri Murger (1822-1861)

Chroniqueur de la bohème parisienne

anonyme

Henri Murger

photographie, 1854

Le nom d’Henri Murger est aujourd’hui moins évocateur que le mot « bohème », moins célèbre que celui de Puccini qui a transposé son œuvre à l’opéra, voire celui de Charles Aznavour qui l’a chanté.

Pourtant, Henri Murger, qu’on peut situer entre réalisme et fantaisie, a dépeint de façon presque exhaustive la condition précaire des écrivains et artistes du Paris romantique. La course vers la gloire passe toujours, selon lui, par ce qu’il appelait l’antichambre de la vie artistique : la bohème.

C’est à Henri Murger que l’on doit le récit de la Bohème.

À l’eau claire

Fils d’un concierge-tailleur et d’une ouvrière, Murger grandit dans un Paris populaire, où la misère et les rêves se côtoient. Vers 1838, il fréquente les frères Bisson, jeunes prolétaires comme lui, désireux de devenir artistes. Ensemble, ils suivent des cours de dessin et rejoignent un cercle d’apprentis créateurs qui vivent d’emplois alimentaires tout en rêvant d’art pur. Leur pauvreté les contraint à l’eau claire, si bien qu’ils prennent le nom de Buveurs d’Eau. Cette petite société bohème, à laquelle Murger consacrera un roman, Les Buveurs d’eau (1854), accueille aussi Champfleury et le peintre Antoine Chintreuil, tandis que Nadar, Alexandre Schanne et d’autres personnalités pittoresques gravitent autour d’eux. Plusieurs d’entre elles inspireront les personnages des Scènes de la vie de bohème.

Corsaire-Satan

L’expérience des Buveurs d’Eau prend fin autour de 1842, Mais Murger, Champfleury et Nadar deviennent inséparables. Ils enchaînent collaborations, chroniques et frasques, fréquentent le café Momus et les rues du Quartier latin. Arsène Houssaye les publie dans L’Artiste, mais c’est au Corsaire-Satan, petit journal littéraire et satirique dirigé par son créateur : Lepoitevin Saint-Alme, que Murger trouve son souffle. Il y commence en 1845 une série de chroniques sous le titre Scènes de la bohème, qui paraîtront jusqu’en 1849.

C’est dans les colonnes du Corsaire-Satan, qu’Henry Murger écrit ces chroniques fondatrices du bohémianisme littéraire. Nourri de sa propre vie précaire, partagée avec Champfleury et Nadar, il y campe une bohème à la fois fantaisiste, postromantique, comique et mélodramatique. Murger saisit l’air du temps, décrit les subcultures parisiennes et peuple son univers de figures familières au public : le jeune poète, le rapin, la grisette. Tout ce petit monde anime un Paris pittoresque, celui des mansardes du Quartier latin, des bals populaires et des cafés littéraires.

Si ses feuilletons attirent vite l’attention, c’est le théâtre qui lui apporte la gloire. En 1849, avec le dramaturge Théodore Barrière, Murger adapte ses textes pour la scène. La Vie de Bohème, créée au Théâtre des Variétés, remporte un triomphe critique et public, aussitôt relayé par l’édition en librairie, puis par la publication des Scènes de la Bohème chez Michel Lévy en 1851.

Avec ce succès, Murger renverse le stigmate attaché au mot « bohème ». Il offre en même temps une mise en récit de la condition de l’homme de lettres sous le capitalisme médiatique : une mythologie qui prolonge la scénographie balzacienne d’Illusions perdues et fournit aux futurs écrivains une fiction professionnelle : un récit. On y trouve l’apprentissage difficile, la « vache enragée », le compagnonnage des arts et des lettres, les amours légères et l’inépuisable blague c’est-à-dire l’essentiel du folklore que l’on attache encore aujourd’hui à l’identité de l’artiste.

Mais ce triomphe a son revers : Murger devient prisonnier de son propre mythe. Dans l’introduction aux Scènes, il avait pourtant esquissé une vision critique, marquée par le sens du réel. Rien n’y fait : une vague de « murgiérisme » déferle, romans et articles recyclent ses thèmes et ses figures, jusqu’à figer la bohème en stéréotype, provoquant en retour les contestations de ceux qui dénoncent comme falsification cette image enjolivée, romancée, caricaturale, de l’essence même de l’homme de lettres.

Henri Murger (1822-1861)

La Vie de Bohème (Scènes de la Vie de Bohème)

édition de 1877

illustrée par André Gill

Grâce à Lévy, Murger entre à la Société des gens de lettres. Il est sollicité par François Buloz pour écrire dans la Revue des deux mondes, et publie aussi dans Le Figaro, L’Événement, Le Moniteur et d’autres journaux.

Pour Murger, c’est la consécration.

En quelques années, il écrit sans relâche : romans, nouvelles, chroniques, poèmes. En 1851 paraissent également Scènes de la vie de jeunesse et Le Pays latin. Chaque année ou presque, il publie un nouveau recueil.

Derrière une réputation de dilettante dont il ne parviendra jamais à se défaire, se cache un travailleur acharné. Il cherche à combler ses lacunes scolaires par l’étude, et réécrit sans cesse ses textes. Ses nuits sont vouées à l’écriture, pour payer les créances produites par un mode de vie dispendieux.

Murger incarne une bohème différente de celle de ses aînés.

Petrus Borel était le loup-garou du romantisme, Théophile Gautier en fut l’esthète flamboyant. Murger, lui, chronique la réalité comme un artisan de la littérature : les mansardes, les dettes, les grisettes, les rires. Il en résume la vérité dans une formule célèbre :

La bohème, c’est l’antichambre de l’hôpital, du suicide et de l’Académie

et l’hôpital est le seul lieu qu’il reste pour ces bohèmes sans le sou qui se feront les experts de l’accueil que l’on peut trouver auprès des médecins bienveillants de tel établissement et des bonnes sœurs charitables que l’on trouve dans tel autre. Les aventures vécues au Quartier latin avec Schanne nourrissent les feuilletons du journal satirique le Corsaire-Satan.

Quand la pièce coécrite avec Barrière est créée, le public trouve une part de vérité dans ce tableau d’une jeunesse précaire, exaltée, inventive et intégrera la bohème parmi les mythes populaires.

Le Corsaire-Satan

Journal des spectacles, de la littérature, des arts, des mœurs, et des modes

1er janvier 1845

BnF, Bibliothèque-musée de l'opéra, PI-577

À travers Murger, c’est aussi l’histoire des liens étroits entre la bohème et la presse qui se précise. Tandis que la grande presse critique et célèbre les arts officiels, les petits journaux – la « petite presse » – s’imprègnent de la liberté de ton des artistes de la marge.

Ces titres, satiriques et irrévérencieux, feront bientôt la fortune des Arts Incohérents. Murger en est l’un des inspirateurs.

Mais la littérature qui ne se contente pas des boulevards ne lui accorde que peu de place, et Murger souffrira amèrement de leur mépris. Les frères Goncourt, peu tendres, le décrivent dans leur Journal du 27 décembre 1857 comme un homme à la dérive, prisonnier d’un imaginaire féminin qu’ils jugent pathétique.

Pourtant, Murger persévère, publie encore, assume un poste de secrétaire chez le comte Tolstoï et continue à écrire des vers, comme ceux des Ballades et fantaisies (1854).

Vers 1850, il découvre Bourron-Marlotte, au sud de la Seine-et-Marne. Il tombe amoureux du village et finit par y louer une maison qu lui servira de refuge lorsque la fatigue du rythme effréné de la vie parisienne l’aura épuisé, ou lorsque le poids des dettes sera trop lourd.

Chaque été, il y retrouve le calme, emmenant parfois avec lui Gautier ou Banville. Le lieu lui inspire Le Sabot rouge, son dernier roman. Mais la maladie le rattrape. Atteint d’un érysipèle gangreneux, il meurt en 1861 à la maison Dubois, hospice des gens de lettres.

Banville lui rend hommage dans ses Odelettes :

À Henri Murger, peintre des grisettes et des rêves éphémères.

Murger avait pourtant pressenti les limites de son œuvre.

Dès 1851, il écrit :

La vraie bohème, celle dont je parle, n’existe plus.

Mais il reste le témoin lucide et tendre d’une époque où l’on croyait encore possible un art affranchi des élites.